- 公正証書ってどんな書面ですか?

- 離婚協議書とどう違いますか?

- 公正証書を作るメリット・デメリットは何ですか?

- 公正証書を作るまでの流れはどうなりますか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

離婚するにあたって公正証書を作った方がいい、という話は耳にしたことがあるかもしれません。ただ、公正証書という書面がどんな書面で、作ることにどんなメリット(デメリット)があるのかわからないという方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は、公正証書がどんな書面で、何のために作る書面なのか、離婚協議書とどう違うのか、作るメリット・デメリットは何か、作るまでにどんな手順を踏めばよいかなど、公正証書に関する必要な情報をまとめて解説します。

この記事をお読みいただければ公正証書について詳しくなっていただけると思いますので、ぜひ参考にしていただけると幸いです。

この記事を書いた人

-

離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。※大変申し訳ありませんが、ただいま、ご相談、サービスへの対応を一時停止しております。

→プロフィールはこちら

最新の投稿

- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】

- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説

- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します

- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します

公正証書とは?

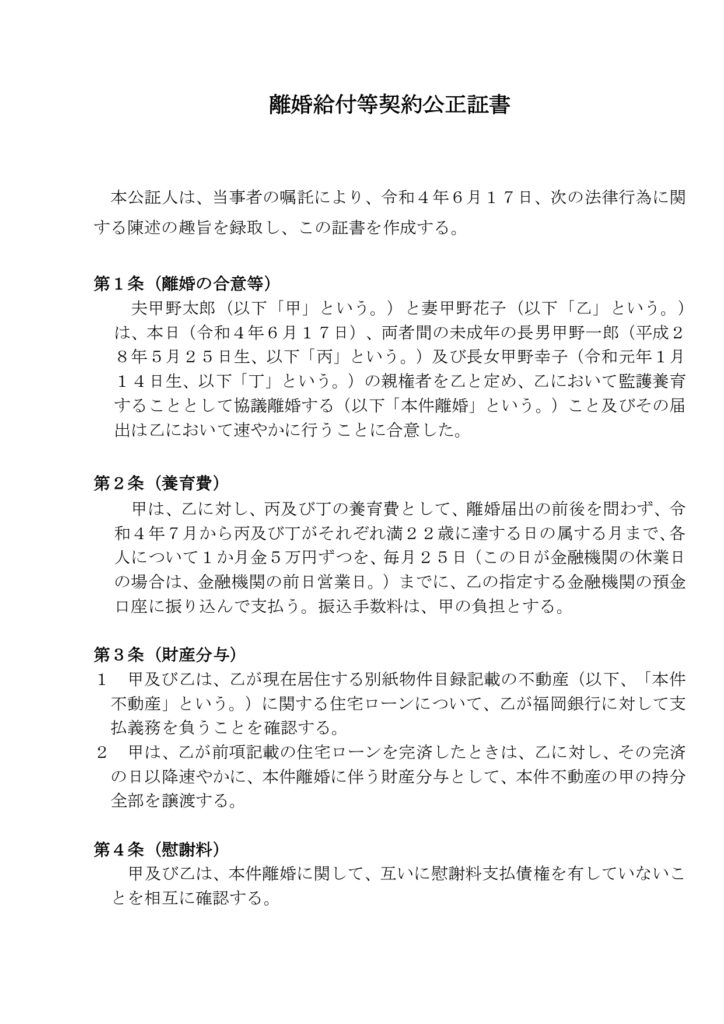

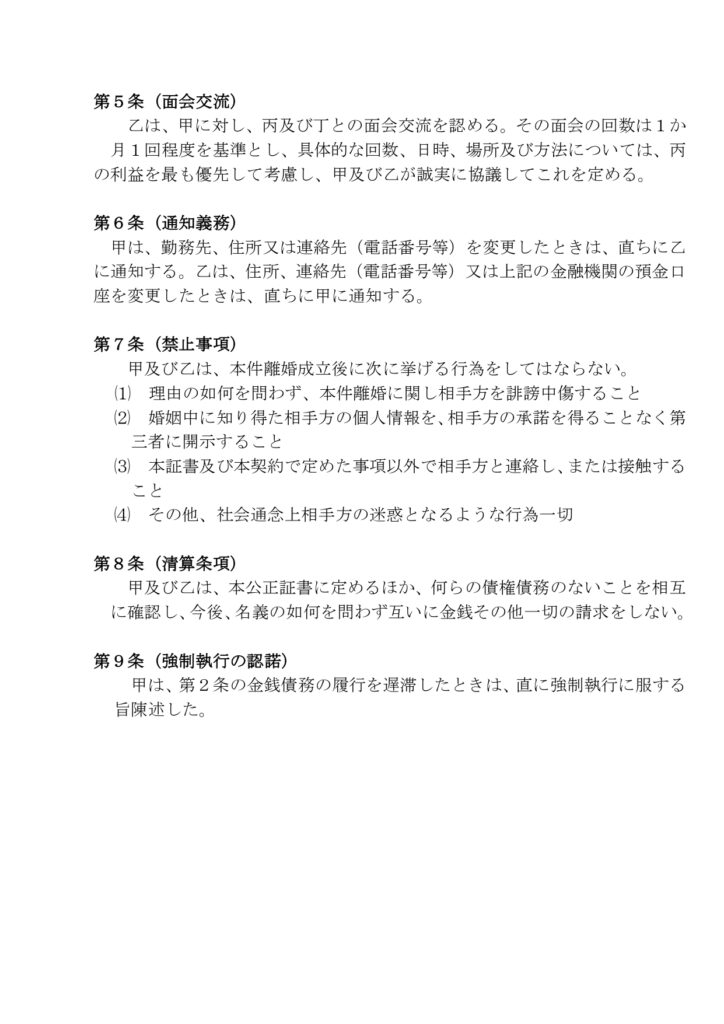

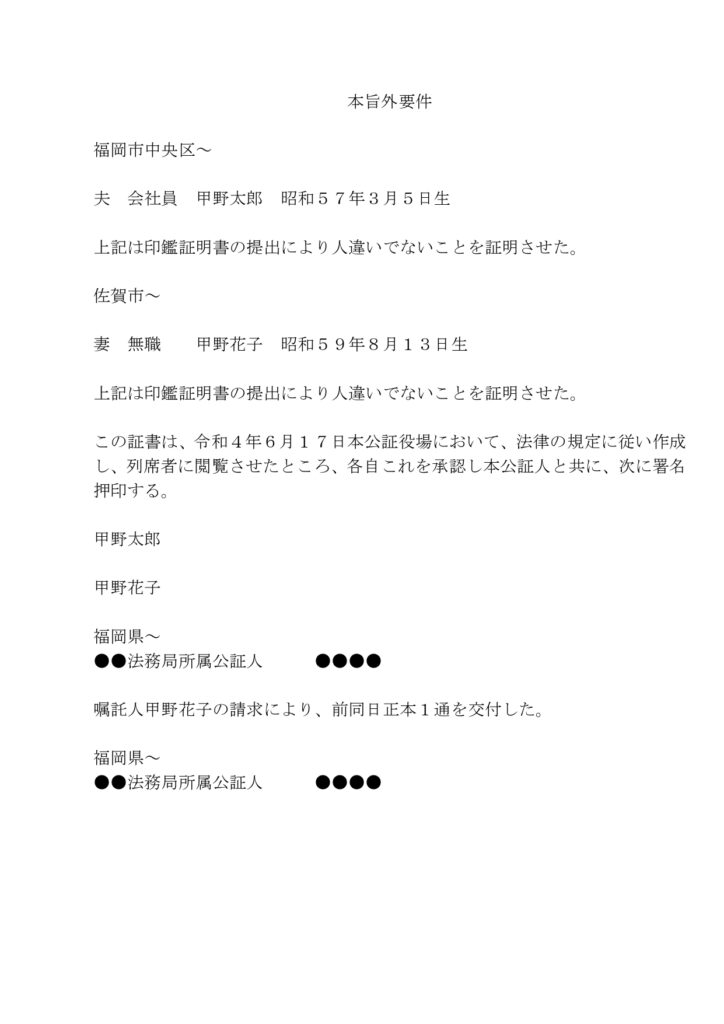

公正証書とは離婚の条件などをまとめた公文書のことです。正確には「離婚給付等契約公正証書」といいます。

公正証書のひな形

公正証書がどのようなものかよりリアルに感じていただくため、ここで公正証書のひな形をご紹介します。

公正証書に盛り込む項目

続いて、公正証書に書かれてある各項目について解説します。なお、夫婦の話し合いの結果(合意内容)が反映された書面が公正証書ですから、公正証書に盛り込む項目や内容は夫婦それぞれで異なります。

また、夫婦で合意すればなんでも盛り込めるというわけではなく、法的に無効な内容や記載する意義が乏しい内容などは盛り込むことができません。公正証書にどんな項目や内容を盛り込むかは、公正証書を作成する公証人の判断に委ねられます。

第1条(離婚等の合意)

第1条(離婚等の合意)

夫甲野太郎(以下「甲」という。)と妻甲野花子(以下「乙」という。)は、本日(令和4年6月17日)、両者間の未成年の長男甲野一郎(平成28年5月25日生、以下「丙」という。)及び長女甲野幸子(令和元年1月14日生、以下「丁」という。)の親権者を乙と定め、乙において監護養育することとして協議離婚する(以下「本件離婚」という。)こと及びその届出は乙において速やかに行うことに合意した。

親権、協議離婚、離婚届の提出者の合意に関する条項です。親権については離婚合意の条項とは別に条項を設けることもあります。協議離婚は役所に離婚届を提出・受理されることで成立しますから、誰が離婚届を提出するのかについても合意しておきます。離婚届の親権に関する書き換えを防止するため、親権者が離婚届の提出者となった方がよいです。

関連記事

第2条(養育費)

第2条(養育費)

甲は、乙に対し、丙及び丁の養育費として、離婚届出の前後を問わず、令和4年7月から丙及び丁がそれぞれ満22歳に達する日の属する月まで、各人について1か月金5万円ずつを、毎月25日(この日が金融機関の休業日の場合は、金融機関の前日営業日。)までに、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

養育費については請求の始期と終期を明確にします。ひな形では始期を「離婚届出の前後を問わず」とした上で「令和4年7月から」、終期を「満22歳に達する日の属する月まで」としています。強制執行を可能とする公正証書とするには、養育費の金額のほか、支払期限、支払方法なども盛り込んでおく必要があります。

第3条(財産分与)

第3条(財産分与)

1 甲及び乙は、乙が現在居住する別紙物件目録記載の不動産(以下、「本件不動産」という。)に関する住宅ローンについて、乙が福岡銀行に対して支払義務を負うことを確認する。

2 甲は、乙が前項記載の住宅ローンを完済したときは、乙に対し、その完済の日以降速やかに、本件離婚に伴う財産分与として、本件不動産の甲の持分全部を譲渡する。

不動産を財産分与する場合の条項例です。「不動産の名義:共有、住宅ローンの名義:連帯債務」という場合にこのような合意をすることがあります。ただ、夫婦間でこのように合意しても、甲の支払義務が免除されるわけではありません。甲が支払義務を免れるには、契約上住宅ローン債権者である金融機関の承諾が必要とされていることが多いでしょう。

関連記事

第4条(慰謝料)

第4条(慰謝料)

甲及び乙は、本件離婚に関して、互いに慰謝料支払債権を有していないことを相互に確認する。

お互いに慰謝料を請求しない旨の条項例です。あとで紹介する「清算条項」を設ければ、離婚後に慰謝料請求することはできなくなりますが、確認的な意味合いで設けても問題はありません。請求する場合は、「甲は、乙に対し、本件離婚による慰謝料として、金〇〇万円の支払義務のあることを認め、これを令和〇年〇月〇日までに、乙の指定する金融機関の口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。」などと書きます。

第5条(面会交流)

第5条(面会交流)

乙は、甲に対し、丙及び丁との面会交流を認める。その面会の回数は1か月1回程度を基準とし、具体的な回数、日時、場所及び方法については、丙の利益を最も優先して考慮し、甲及び乙が誠実に協議してこれを定める。

面会交流を実施する場合はその旨とルール(頻度、日にち、時間帯など)について盛り込んでおきます。ただし、あまりに詳細に取り決めておくと、子どもの体調不良などで急に面会できないときに柔軟に対応できなくなるおそれがあります。そのため、条項例のように、公正証書を作る段階ではざっくりとした内容にとどめ、面会交流のつど話し合っていく形をとることが多いです。

第6条(通知義務)

第6条(通知義務)

甲は、勤務先、住所又は連絡先(電話番号等)を変更したときは、直ちに乙に通知する。乙は、住所、連絡先(電話番号等)又は上記の金融機関の預金口座を変更したときは、直ちに甲に通知する。

養育費を請求する場合、面会交流を実施する場合は、離婚後も相手(子どもと離れて暮らす親=非監護親、子どもと一緒に暮らす親=監護親)と連絡をとれるようにしておいた方がよいでしょう。条項例では、非監護親のみに通知義務を課していますが、監護親にも通知義務を課す条項例を設けることもできます。

関連記事

第7条(禁止事項)

第7条(禁止事項)

甲及び乙は、本件離婚成立後に次に挙げる行為をしてはならない。

⑴ 理由の如何を問わず、本件離婚に関し相手方を誹謗中傷すること

⑵ 婚姻中に知り得た相手方の個人情報を、相手方の承諾を得ることなく第三者に開示すること

⑶ 本証書及び本契約で定めた事項以外で相手方と連絡し、または接触すること

⑷ その他、社会通念上相手方の迷惑となるような行為一切

離婚した後平穏な生活を送るため、お互いにして欲しくないこと、禁止したいことがあればここに盛り込むことができます。

第8条(清算条項)

第8条(清算条項)

甲及び乙は、本公正証書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認し、今後、名義の如何を問わず互いに金銭その他一切の請求をしない。

清算条項とは、離婚した後、公正証書で合意した内容以外の金銭的な請求をしない旨を盛り込んだ条項のことです。清算条項を設けると、離婚した後お金を請求できなくなるおそれがあるため、清算条項を設けるかどうかは慎重に判断する必要があります。

第9条(強制執行の認諾)

第9条(強制執行の認諾)

甲は、第2条の金銭債務の履行を遅滞したときは、直に強制執行に服する旨陳述した。

甲が養育費の支払いを怠ったときに、乙から強制執行(給与などへの差押え手続き)をとられてもかまわないという甲の同意内容の条項です。この条項がないと、万が一養育費が未払いとなっても、相手の財産を差し押さえる手続きをとることができません。

年金分割について

年金分割の合意条項については公正証書の中に盛り込むこともできますが、公正証書に年金分割の合意条項を盛り込むと公正証書の手数料とは別に11,000円の費用がかかってしまいます。そこで、年金分割については、公正証書とは別に「年金分割合意証書」という年金分割専用の合意書面を作ります。費用は半額の5,500円で済みます。

公正証書と離婚協議書との違い

協議離婚では公正証書のほか離婚協議書を作ることができます。そこで、公正証書と離婚協議書とでは何がどう違うのか、どちらを作るべきなのか判断に迷う方も多くおられます。

この点、公正証書と離婚協議書とでは「強制力の有無」、「作る人」、「作り方」、「内容(自由度)」、「証明力」、「費用」の点で大きな違いがあります。

| 公正証書 | 離婚協議書 | |

| 強制力の有無 | あり | なし |

| 作る人 | 公証人 | 誰でも |

| 作り方 | 制約あり | 自由 |

| 内容(自由度) | 低い(※1) | 高い |

| 証明力 | 高い | 低い(※2) |

| 費用 | かかる | かからない(※3) |

※1 どんな内容を盛り込むかは公証人の判断に委ねられます。依頼者が盛り込んで欲しいと考えていることでも、公証人の判断で盛り込んでもらえないこともあります。その意味で離婚協議書に比べて内容の自由度は低いといえます。

※2 内容がしっかりしている離婚協議書であれば証明力のある書面になります。

※3 専門家に作成を依頼した場合は費用がかかります。

公正証書と調停調書との違い

一方、協議離婚できず、調停を申し立てて調停が終了(成立)した場合は調停調書が作成されます。公正証書と同じく、調停調書にも相手の給与などの財産を差し押さえる強制力があるほか、公正証書にはない効力があります。協議離婚が難しい場合は調停を申し立てて調停離婚を目指すことも方法の一つです。

| 公正証書 | 調停調書 | |

| 書面を作成する人・場所 | 公証人・公証役場 | 裁判所書記官・家庭裁判所 |

| 作成手続き | 夫婦で | 調停 |

| 作成後の手続き | 正本・謄本を受け取る 離婚届が受理されて離婚成立 | 調停調書謄本を申請して取り寄せる 調停成立で離婚成立 |

| 作成までの期間 | 約1か月 | 数か月~数年 |

| 作成費用 | かかる | かからない(※1)申立て費用はかかる) |

| 合意の有無 | 必要 | 不要(離婚条件の合意は必要) |

| 時効・除斥期間 | 養育費5年、財産分与2年、慰謝料3年 | 10年 |

| 強制執行が可能な範囲 | 金銭の合意事項のみ | 金銭・非金銭両方 |

| 履行勧告・履行命令 | できない | できる |

※1 申立ての費用等はかかります。

※2 離婚条件の合意は必要です。

公正証書のメリット

公正証書のメリットは次のとおりです。

財産の差押えが簡単になる

まず、相手が養育費などのお金を払わなくなった場合に、相手の給与などの財産を差し押さえる手続きが簡単になることです。

通常、相手の財産を差し押さえるには次のステップを踏む必要があります。

①調停or裁判を起こす

↓

②債務名義(※)を取得する

↓

③裁判所に財産の差押え手続きを申し立てる

↓

➃裁判所から差押命令を取得する

※相手にお金の支払いを請求できる権利があることを公的に証明してくれる文書

相手の財産を差し押さえるには債務名義という書面を取得する必要があります。債務名義を取得するには調停や裁判を起こす必要があります。しかし、公正証書は債務名義となりますから、公正証書を作っておけば調停や裁判を起こす必要がなくなります(①、②を省略できる)。

差押え手続きが1回で済む

次に、相手の財産を差し押さえる手続きが1回で済むことです(ただし、養育費に未払いがあった場合に限ります)。

通常だと、支払期限が過ぎたお金ごとに財産の差押え手続きをとらなければいけませんが、養育費に未払があった場合は、1回の差押えで、その後に支払期限がくる養育費についても差押えの効力を及ぼすことができます(※)。差押えの手続きが1回で済むということは、差押え手続きの申立費用の節約や申立ての手間・労力の負担軽減にもつながり、養育費を請求する側(権利者)にとって大きなメリットといえます。

※「毎月25日までに3万円の養育費を払う」との合意内容の場合

(通常)

例:6月26日以降(未払い)→差押え→7月26日以降→未払い→差押え・・・・・

(離婚公正証書)

例:6月26日以降(未払い)→差押え(7月26日以降分の未払いにも差押えの効力が及ぶ)

給与を多く差し押さえることができる

次に、これも養育費に未払いがあった場合に限っての話ですが、通常よりも給与を多く差し押さえることができることです。

給与は義務者の生活費の一部に充てられることから、通常、給与(源泉徴収額を差し引いた額)の4分の1までしか差し押さえることができないことになっていますが、養育費に未払があった場合は給与の2分の1まで差し押さえることが認められています。ただし、差し押さえることができる金額は養育費の未払額の範囲内の金額に限ります。

相手の財産を開示させる手続きが使える

次に、相手の財産を開示させる手続き(財産開示手続)が使えることです。

相手の財産を差し押さえるといっても、まずは相手が今現在どんな財産をもっているのかを明らかにしなければいけません。この点、相手が財産の開示請求に応じ、すべて開示してくれれば問題はないのですが、お金の未払いが続いている場合は期待できません。そこで、裁判所を通じて相手に財産を開示させる制度が用意されています。公正証書を作っておけばこの制度の利用を申し立てることができます。

相手が正当な理由なく裁判所からの出頭要請に応じない場合は「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が科されることがあります。

参照:財産開示手続 | 裁判所

第三者から情報を取得する手続きが使える

次に、第三者から情報を取得する手続き(第三者からの情報取得手続)が使えることです。

たとえば、給与を差し押さえるにあたっては、今現在の相手の勤務先の情報を明らかにする必要があります。しかし、相手は正直に教えたりはしないでしょう.。そこで設けられた制度が第三者からの情報取得手続です。給与を差し押さえる場合は市区町村または日本年金機構など厚生年金を扱う団体(第三者)、あるいはその両者から相手の勤務先の情報を取得します。公正証書を作っておけば、裁判所に第三者からの情報取得手続を申し立てることができます。

相手の任意の支払を期待できる

次に、相手の任意の支払を期待できることです。

これまでみてきておわかりいただけるように、公正証書を作っておけば様々な強制手段をとることができます。仮に、給与が差押えられると、当然のことながら相手が使えるお金は減ります。差押えの通知は相手の勤務先にも届きますから、仕事にも何かしらの影響が出てくるかもしれません。こうした事態を避けるために、相手に「お金を払おう」という気にさせることができることが離婚公正証書を作っておく最大のメリットといえます。

公証役場で保管される

最後に、公正証書の原本は公証役場で保管されることです。保管期間は原則20年です。

離婚協議書だと保管の決まりがないため紛失してしまう可能性があります。一方、公正証書の場合、調印日(離婚公正証書にサインする日)当日に、公証人から夫婦それぞれに離婚公正証書の写し(※)が手渡されます。万が一、写しを紛失したとしても、公証役場に原本が保存されている限り、申請して再発行してもらうことができます。

※権利者には「正本」、義務者には「謄本」が渡されます。どちらも内容、効力は同じです。

離婚公正証書のデメリット

一方、離婚公正証書のデメリットは次のとおりです。

夫婦間での話し合いが必要

まず、夫婦の話し合いが必要なことです。

公正証書を作るにあたっては、夫婦で離婚と養育費などの離婚条件について話し合い、公正証書に盛り込みたい内容を考えておく必要があります。調停での調停委員と違い、公証人が夫婦の間に入って話をまとめてくれるわけではありません。

相手の同意を得る必要がある

次に、公正証書を作るには相手の同意を得る必要がある(※)ことです。

話し合いで離婚や離婚条件に合意できても、相手が公正証書を作ることに同意しない場合は公正証書を作ることはできません。公正証書を作りたいというと「オレ(私)のことが信用できないの?」などと言われて反対されることも考えられます。また、夫婦で公正証書の作成手続きをとる場合は相手の協力も不可欠となります。

※強制力のある公正証書を作るには、公正証書に強制執行認諾文言(給与等の財産を差し押さえられてもかまわない、という相手の承諾を盛り込んだ条項)を盛り込むことについての同意が必要です。

費用がかかる

最後に、費用がかかることです。

公正証書を作るには公証役場に作成費用を支払う必要があります。作成費用は「2万円~6万円」の範囲でおさまることが多いですが、実際には公正証書に盛り込む内容などによって上下しますので、上記以上の金額となることもあります。具体的な金額は、公証人が離婚公正証書の原案を作った段階で教えてくれます。

関連記事

公正証書を作成する(協議離婚成立)までの流れ

公正証書を作るまで、協議離婚が成立するまでの基本的な流れは次のとおりです。

①離婚の準備をする

・離婚協議書の原案(※)を作成する

※公証人が公正証書を作る際に参考にされます

・必要書類(証拠資料)を集める

↓

②話し合いをする →調停?

↓

③原案を完成させる

↓

➃必要書類を準備する

↓

⑤公証役場に作成を依頼する

・公証人との面談

・必要書類の提出

↓

⑥公証人が公正証書の原案を作成する

↓

⑦公証役場で公正証書にサインする

↓

⑧離婚届を提出・受理される

↓

協議離婚成立

通常、公正証書へのサインを済ませた(⑦)後に離婚届を提出します(⑧)し、公証人もそのつもりで公正証書の内容を考えている可能性があります。もし、⑦の前に⑧を済ませる予定の場合は、はやめに公証人にその旨を伝えておいた方がよいです。

関連記事

公正証書に関するよくある疑問

最後に、公正証書に関してよくある疑問にお答えします。

公正証書はどこで作るのですか?

公証役場で作成します。住まいの近くにある公証役場に依頼しなければいけないという決まりはありません。ご夫婦で手続きする予定の場合は、二人の利便性等を考慮して決めてください。

関連記事

手続きを代理人に任せることはできますか?

手続きは夫婦で行うのが原則ですが、代理人による手続きを認める公証役場であれば可能です。代理人に依頼する場合は行政書士や弁護士などの専門家に依頼しましょう。

関連記事

あらかじめ準備しておくべき書類はありますか?

はい、あります。たとえば、離婚協議書(公正証書の原案)、印鑑証明書、身分証明書などです。その他、公正証書に盛り込む内容によって準備すべき書類は異なります。

関連記事

完成までにどのくらいの期間が必要ですか?

公証役場に公正証書の作成を依頼してから原案が完成するまでに約1週間~2週間です。公証役場の規模や繁忙によって期間は前後します。お急ぎの場合は、あらかじめ公証人に伝えておきましょう。

関連記事

公正証書を自分で作成することはできますか?

公正証書は公証人が作ります。また、公正証書を作るには相手の同意(協力)も必要です。途中の手続きは夫婦のどちらかだけで行うことができますが、代理人に依頼する場合を除いて、公正証書へのサイン(調印の手続き)は夫婦で行う必要があります。

関連記事

一度作った公正証書を変更することはできますか?

変更できますが、変更する項目によって手続きが異なります。養育費については、変更について合意できれば変更に関する新しい公正証書を作ります。一方、親権については、必ず調停を申し立てる必要があります。

離婚後でも公正証書を作ることはできますか?

可能です。ただし、離婚前と同じく相手の同意を得る必要があります。離婚してから間が空いていると相手の同意を得られない可能性があります。また、財産分与などの請求期限にも注意する必要があります。

行政書士と弁護士、どちらに依頼すべきですか?

書面(公正証書の原案)作成と作成手続きの代理のみ依頼するのであれば、行政書士、弁護士いずれにでも依頼できます。加えて相手との交渉も依頼した場合は、弁護士に依頼する必要があります。