- 面会交流って何ですか?

- 面会交流って何をするのですか?

- 実施するにあたってどんなルールを作ればいいですか?

- どんな手順で決めていけばいいですか?

- 面会交流を拒否することはできますか?

- 第三者機関とは何ですか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

別居するときには婚姻費用などと、離婚するときには親権、養育費などと並行して検討しなければいけないことが面会交流です。ただ、面会交流とは何か、何をどう取り決めればいいのかわからない、という方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は、面会交流とは何か、どんなルールをどうやって決めればよいのか、といったことについて詳しく解説します。この記事をお読みいただければ面会交流で必要なことがすべてわかります。ぜひ最後までお読みいただければ幸いです。

関連記事

この記事を書いた人

-

離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。

→プロフィールはこちら

最新の投稿

- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】

- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説

- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します

- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します

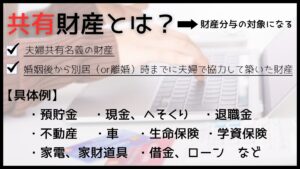

面会交流とは?

面会交流とは、離婚後、親権者・監護権者になれなかった親、あるいは離婚前に別居して子どもと離れて暮らす親(以下、両者のことを「非監護親」といいます)が、子どもと直接会ったり、電話やメール、手紙をやり取りするなどして交流をはかることをいいます。

面会交流の意義

離婚(別居)した後も、子どもにとって非監護親は自分の親であることに変わりはありません。本来であれば、子どもは母親からも父親からも愛情を受けながら育てていくことが理想ですが、離婚(別居)した後は物理的にそれが難しくなります。

面会交流は子どもが非監護親と触れ合い、非監護親から愛情を受ける唯一の機会といっても過言ではありません。子どもが非監護親から虐待を受けていたなどの例外を除き、面会交流は子どもの健やかな成長のために有益なものと考えられています。

面会交流の種類

面会交流には、

- 直接面会

- 間接交流

の2種類があります。

直接面会は子どもと非監護親とが直接会って交流を図るもの、間接交流は電話やメール、手紙のやり取りなどの間接的な方法で交流を図るものです。

監護親と非監護親、子どもと非監護親との仲が比較的良好な場合は直接面会による交流が図られることが多いです。一方、監護親や子どもが直接面会を行うことに負担を感じるような場合は間接交流からはじめ、様子を見ながら徐々に直接面会に移行することもできます。

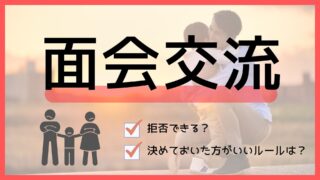

面会交流のルールと決め方

直接面会に関するルールは

・面会の頻度

・面会の日時

・緊急時の連絡方法

・面会の場所

・引き渡し場所、方法

・付添人の有無

・親族との面会

・旅行、宿泊

・費用負担

・禁止事項

などがあります。

ただ、すべてについて相手と話し合って決めておくべきというわけではなく、監護親と非監護親との仲がある程度良好で、離婚した後もが面会のつど連絡を取り合って話し合える状況であれば「面会の頻度」のみ合意しておくことが多いです。

次に、間接交流に関しては

・プレゼントの内容、手紙の送り方

・写真、動画の送信

・SNS、LINEによるメール

・ZOOM、Skypeなどによるテレビ電話

などについて決めることが多いです。

こちらもすべてを実施しなければならないというわけではありません。子どもや非監護親の希望、子どもと非監護親との関係性などをみながら、負担の少ないものからはじめてみるのも一つの方法です。

面会交流のルールは以下の順で決めます。

①原案を考える

↓

②夫婦で話し合う → 調停?・調停調書

↓

③書面にまとめる

【別居の場合】・別居合意書or面会交流合意書

【離婚の場合】・離婚協議書or離婚公正証書

面会交流を実施する場合は、相手に離婚(別居)を切り出す前に面会交流のルール(原案)を考えておきます(①)。ただ、子どもと一緒に暮らせることが前提ですので、親権や養育費などの離婚条件のほか、子どもに関する準備等も並行して進めていく必要があります。

離婚(別居)の準備が整ったら相手に話し合いを切り出します(②)。話し合いでは、まずはあなたの考えを相手に伝え、相手の意見にも耳を傾けながら話をまとめていきます。話し合いができない、話がまとまらない場合は調停を申し立てることも検討します。

話がまとまらったら別居する場合は別居合意書、あるいは面会交流合意書、離婚する場合は離婚協議書、あるいは離婚公正証書に合意内容をまとめます(③)。調停が終了(成立)したときは裁判所が調停調書という書面を作成します(それぞれクリックすると解説記事にとびます)。

面会交流Q&A

最後に、面会交流でよくある質問にお答えします。

離婚(別居)後でも話し合うことはできますか?

はい、できます。

ただし、先ほど述べたとおり、できれば離婚(別居)する前に相手と話し合って決めておいた方が安心です。なお、一度取り決めたルールはいつでも変更することができます。

面会交流は拒否できますか?

原則として、拒否できません。

子どもが非監護親から虐待を受けていた、あなたが非監護親からDVを受けていたなどの特殊な事情がない限り、面会交流を拒否することはできません。面会交流を実施することで養育費の未払いを防止できる可能性もありますので、前向きに検討してみましょう。

再婚した後は面会交流を拒否できますか?

再婚したからといって当然に拒否できるわけではありません。

子どもの年齢、発達の程度、子どもと非監護親とのこれまでの交流状況、子どもと再婚相手との関係などの事情を考慮し、面会交流を継続することが子どもにとってよくないと認められる場合に限り、面会交流を禁止・制限できます。

面会交流を行わない取り決めは可能ですか?

子どもの年齢や意向を踏まえて、そのような取り決めをすることは可能です。

しかし、面会交流の重要性を考えると、一生涯行わないとするのは子どものためによくありません。仮に、このような取り決めをする場合でも期間を設け、期間経過後は、子どもの成長や意向等を踏まえて実施していくという取り決めをしていた方がよいでしょう。

自分たちだけで面会交流する自信がありません・・

その場合は第三者機関の利用を検討してみましょう。

第三者機関とは面会交流をスムーズに実施できるよう支援してくれる機関で、自治体が主体の機関から民間の機関まで全国にあります。支援内容は付き添い型、受け渡し型、連絡調整型など様々です。まずは情報収集からはじめてみましょう。