- 離婚の話し合いでは何を話し合うのですか?

- 何を決めたらいいのですか?

- 話し合いでは何に気をつけたらいいですか?

- 話し合った後は何をしたらいいですか?

- 話し合いができない、話がまとまらない場合はどうしたらいいですか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

相手に離婚を切り出した後は、いよいよ離婚に向けた話し合いです。しかし、ほとんどの方にとって離婚は初めての経験で、「相手と何をどう話し合えばいいのかわからない」、「相手が離婚の話し合いに応じない場合はどうしよう?」などという疑問、悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は、離婚の話し合いまでの手順を簡単に解説した上で、離婚の話し合いで話し合った方がいい項目・内容、話し合いをスムーズに進めるためのコツ、話し合った後にやった方がいいこと、話し合いができない場合の対処法などについて詳しく解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

-

離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。※大変申し訳ありませんが、ただいま、ご相談、サービスへの対応を一時停止しております。

→プロフィールはこちら

最新の投稿

- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】

- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説

- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します

- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します

離婚の話し合いを切り出す前に離婚の準備を

まず、相手に離婚の話し合いを切り出す前に、離婚の準備ができていない方は離婚の準備をすることをおすすめします。経済的な面で不安を抱えている方は、相手に離婚を切り出す前にお金の問題を解決しておきましょう。

また、離婚の話し合いをスムーズに進めるには、あらかじめ相手と何を話し合うかを頭に入れ、話し合う項目ごとにあなたの希望を考えておくとよいでしょう(話し合うべき内容はあとでご紹介します)。

相手に離婚の話し合いを切り出してから何を話し合うべきか考えていると話し合いがうまく進まず、中途半端な形で離婚してしまい、離婚後に後悔してしまう可能性がありますので注意が必要です。

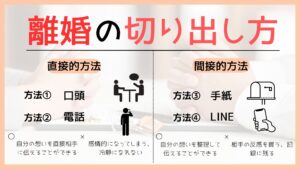

離婚の切り出し方にも注意する

離婚の準備が終わり、離婚後の生活の不安を取り除けた後相手に離婚を切り出しますが、切り出し方にも注意が必要です。切り出し方を間違えると話し合いがこじれたり、離婚までに時間がかかってしまう可能性もあります。

相手に離婚を切り出す前に、

- 切り出し方

- 切り出すタイミング

- 切り出す場所

- 間に入ってもらう人

などをしっかり考えておきましょう。

離婚の話し合いで話し合う項目・内容

相手に離婚を切り出した後は次の項目について相手と話し合います。

- 離婚に合意するかどうか

- 離婚届の提出者など

- 親権

- 養育費

- 面会交流

- 財産分与

- 婚姻費用

- 慰謝料

- 年金分割

- 通知義務

- 禁止事項

- 清算条項

- 公正証書の作成

なお、これらすべての項目について話し合わなければいけないというわけではありません。話し合う項目は離婚原因や子どもの有無、ご夫婦の希望・事情によって異なります。

①離婚に合意するかどうか

まず、相手が離婚に合意するかどうかです。

協議離婚するにはお互いが離婚に合意することが必要です。双方、あるいはどちらか一方が離婚に合意しなければ協議離婚は成立しません。相手が離婚に合意しない以上は②以下の離婚条件について話し合っても意味はありませんが、実際には離婚条件について話し合いをしつつ離婚の合意を目指していくことになるかと思います。

②離婚届の提出者など

離婚に合意する場合は、誰が、いつ離婚届を提出するかを話し合っておきましょう。

協議離婚は役所に離婚届を提出し受理されてはじめて成立します。離婚に合意しただけでは協議離婚は成立しませんから、確実に協議離婚を成立させるためにも、離婚届の提出者と提出時期について話し合っておくと安心です。離婚届の親権に関する欄の書き換えを防ぐために、離婚届は親権をもつ方が提出することにした方がいいと思います。

③親権

子どもがいる場合は親権についても話し合っておく必要があります。

子どもがいる場合は、親権を決めておくことも協議離婚の成立要件です。離婚届には親権について書く欄が設けられていますが、そこを空欄にしたまま離婚届を提出しても受理されず、協議離婚は成立しません。

④養育費

親権と違い、養育費ついては話し合わなくても離婚できますが、できる限り離婚前に話し合い、取り決めておきましょう。

金額に目が行きがちですが、金額のほか支払期間、支払い方法(分割か一括か、口座振り込みか手渡しか)、支払い期限などについても話し合っておく必要があります。子どもが複数いる場合は、混乱を避けるため子どもごとに話し合っておく必要があります。

⑤面会交流

面会交流も養育費と同じく、話し合わなくても離婚できますが、養育費とセットで話し合っておくべきです。

子どもと離れて暮らす親(多くは父親)に面会交流を認めると、離婚後も子どもに対する情が切れることなくきちんと養育費を払ってもらえるという効果を期待できます。負担が大きいと感じる場合は、間接交流からはじめてみたり、第三者機関を利用する手もあります。

⑥財産分与

財産分与は共有財産を離婚時に夫婦で分け合う制度です。

原則として、共有財産を財産分与の対象とし、金銭で分与することが多いですが、夫婦で話し合って合意できれば特有財産を財産分与の対象としたり、金銭以外の方法で財産分与することもできます。

関連記事

⑦婚姻費用

婚姻費用とは夫婦生活で生じる費用(生活費)のことです。

別居から離婚までに生じた費用のうち、未払い分を離婚時に請求(清算)できます。ただし、過去に相手に婚姻費用を請求していたことが条件で、請求できるのは請求時点から離婚時までの費用となります。

⑧慰謝料

不貞やDVなどの相手の有責行為が原因で離婚する場合は慰謝料についても話し合いましょう。

相手が支払義務を認める場合は金額のほかに、支払い方法(分割か一括か、口座振り込みか手渡しか)、支払い期限などについても話し合って取り決めておく必要があります。

⑨年金分割

年金分割は相手の厚生年金保険料の納付実績を離婚時に分割する制度です。

年金分割には「合意分割」と「3号分割」があります。合意分割できる場合は年金分割することに合意した上で、分割の割合について話し合って取り決めておく必要があります。一方、3号分割の場合は話し合い(合意)は不要です。

⑩通知義務

離婚した後も連絡を取り合う必要がある場合(養育費を分割で請求する場合、面会交流を行う場合など)は、相手、あるいはお互いの連絡先などの通知義務について話し合っておくとよいです。子どもがおり、養育費、面会交流について取り決めする場合はセットで話し合っておくとよいと思います。

関連記事

⑪禁止事項

SNSでの誹謗中傷など、離婚した後に相手に、あるいはお互いにやって欲しくないことがあれば話し合っておきましょう。ただし、社会常識に反するようなことは求めることはできませんので注意が必要です。

⑫清算条項

清算条項は離婚した後にお互いに金銭的な請求をしないことを確認し合う条項です。離婚した後の金銭的なトラブルを避けたい場合は設けておくとよいでしょう。ただし、清算条項を設けても養育費は請求できます。

⑬公正証書の作成

最後に、公正証書を作成するかどうかを話し合います。作成するには夫婦で合意しておく必要があります。一方の意思だけで作成することはできません。作成するには費用がかかりますので、誰が費用を負担するのかも話し合っておく必要があります。

離婚の話し合いをスムーズに進めるためのコツ

離婚した後も元夫婦であったという事実は消えません。また、特に子どもがいる場合は離婚後も子どもの親であることには変わりなく、否応なしに関係が続くでしょう。そのため、できれば離婚の話し合いはスムーズに進め、お互いしこりを残すことなく離婚したいところではないでしょうか?そこで、ここでは離婚の話し合いをスムーズに進めるためのコツについて解説していきたいと思います。

知識を身につけておく

まず、「離婚の話し合いを切り出す前に離婚の準備を」でも述べたように、相手に話し合いを切り出す前に話し合いで必要な情報を集めて知識を身につけておくことです。

離婚の話し合いが思い通りに進まないのは、相手と何を話し合い、どう取り決めたらいいのか把握できていないことが要因の一つとして考えられます。そのため、相手に話し合いを切り出す前に情報収集してある程度の知識を身につけておくことが重要です。

なお、今はスマホひとつで離婚の情報にアクセスすることができますが、ネットの情報の中には誰が書いたのかわからないもの、情報がアップデートされておらず古いままのものもあります。ネットの情報にアクセスするときは、信頼できる著者が直接書いた情報、定期的にメンテナンスされているサイトの情報にアクセスするようにしてください。

一番確実なのは専門家に相談し、専門家から直接話を聞くことです。あなたが身につけた知識は、今後離婚を乗り切っていく上での「武器」となります。うまく無料相談を活用するなどして、知識を身につけておきましょう。

相手の話に耳を傾ける

次に、相手の話にも耳を傾けることです。

あなたに主張・言い分があるように、相手にも主張・言い分があります。あなたの主張・言い分だけを言いっぱなしだと話し合い自体が成立しません。相手の主張・言い分を受け入れるかどうかは別にして、相手の話を途中で遮らず、最後まで聞くという姿勢を相手に見せることが大切です。

相手を責めない、非難しない

次に、相手に一方的な原因がある場合を除いて、相手を責めたり、非難しないことです。

確かに、話し合いの場でこれまで募らせてきた不平・不満を相手にぶつけたくなる気持ちはわかります。しかし、そうすると、相手もこれに応戦し、結果、話し合いにならなず離婚できなくなる可能性が高いと思われます。

あなたから人格否定された相手が、離婚の話し合いに誠実に応じるとは考えられません。まずは相手を離婚の話し合いのテーブルにつかせるためにも、相手のいいところも指摘しつつも「でも婚姻関係を続けることは難しい」という流れを作った方が得策です。

譲歩すべきところは譲歩する

次に、譲歩すべきところは譲歩することです。

離婚の話し合いではアレもコレもと相手に要求しがちです。しかし、あなたの要求をすべて相手に飲ますことは現実的には不可能です。ここであなたが「一歩も引かない」という姿勢を貫いてしまうと話し合いは長期化し、最終的には望んでいなかった条件で離婚せざるをえなくなってしまいます。協議で離婚する以上は一定の譲歩は必要です。

一回では終わらない、終わらせようとしない

次に、話し合いは一回では終わりませんし、無理やり一回で終わらせようとしないことです。

そもそも相手が離婚に合意してくれるまでに時間がかかる可能性があります。あなたが離婚を急いでいたとしても、相手が合意しない以上は離婚を成立させることができません。また、仮に相手が離婚に合意したとしても、親権や養育費、財産分与など話し合わなければならないことはたくさんあります。お互いの合意点を見つけるには、何度も話し合いを重ねる必要があります。

すぐに離婚できるわけではない

次に、相手に離婚を切り出したからといってすぐに離婚できないことです。

先ほど述べたとおり、相手が離婚に合意するまでに時間がかかる可能性がありますし、離婚に合意したとしても離婚条件の話し合いでさらに時間がかかる可能性があります。離婚の話し合いは長期戦を覚悟し、そのことを前提に離婚の準備を進め、相手に離婚を切り出すタイミングを考えておく必要があります。

話し合った後は合意内容を書面にまとめる

相手が離婚に合意し(①)、離婚条件(②~⑬)についても合意できたら、合意内容を離婚協議書等の書面にまとめることをおすすめします。書面は必ず作らなければならないというわけではありませんが、作っておけば、離婚後に言った言わないのトラブルに発展することを防ぐことにつながります。養育費などの金銭を分割で受け取っていく合意をしたときは離婚公正証書を作っておきましょう。

書面作成に困ったときは行政書士にご相談・ご依頼を

このように、離婚の合意内容は書面にまとめておくことをおすすめしますが、書面に法的に無効な内容や曖昧な内容が書かれてあると、書面を作ったことによってかえってトラブルとなる可能性もあります。これでは「離婚後のトラブルを防止する」という書面を作った意味がありません。

そこで、もし、

- 書面の作り方がわからない

- 何を、どう書いたらいいのかわからない

- 書面をチェックして欲しい

などといったお悩みでお困りでしたら、書面作成の専門家である行政書士に相談、依頼してみるのも一つの方法です。行政書士に相談すれば、様々な観点からアドバイスを受けることができますので、夫婦だけでは気づけなかったことにも気づくことができ、より完成度(質)の高い書面を作ることができます。

離婚の話し合いができない場合の対処法

相手に離婚を切り出したものの、

- そもそも相手が話し合いに応じてくれない

- 思うように話し合いが進まない

- 話がまとまらない

などというケースも出てくるかと思います。

そこで、最後に、こうした事態に直面したときの対処法について解説したいと思います。

第三者を間に入れる

まず、第三者を間に入れることです。

夫婦だけだとどうしても、これまでお互いがため込んできた感情が優先してしまって冷静に話し合いすることができないことも多いです。第三者を間に入れることで、第三者が感情の受け皿となり、冷静に話し合いができるようになるかもしれません。

もっとも身近な存在としては親・親族、離婚経験がある友人などを候補としてあげることができます。ただ、あくまで話し合いは公平に行わなければいけませんので、一方的に肩入れするような人は適任とはいえません。

身近に適任者がいない場合は専門家である弁護士やカウンセラーに依頼することも検討してみましょう。弁護士はあなたの代わりになって相手と話し合いを進めることができます。

別居する

次に、離婚を前提に別居することです。

別居して距離と時間を置くことでお互いが冷静になることができます。子どもがいる場合は、子どもへの影響を考えると子どもがいる中で話し合いするわけにもいかず、思うように話し合いが進められないこともあるでしょう。

別居期間中の生活は離婚後の生活のシミュレーションという意味合いもあります。別居してはじめて、離婚するにはどんなことが必要か、どんなことが足りてないかが見えてくることもあります。

もっとも、別居すると一言でいってもいろいろと準備することがあります。離婚を前提に家を出ていく場合は、家に戻ってくる予定はないことを前提に別居の準備を進めていかなければいけません。

離婚調停を申し立てる

最後に、離婚調停を申し立てることです。

離婚調停も話し合いによって離婚を目指す手続きですが、調停委員という第三者が間に入る点が話し合い(協議)との決定的な違いです。調停委員が間に入ることで話し合いがスムーズに進む可能性があります。

また、離婚調停が終了したときに作成される調停調書には離婚公正証書と同じ強制力があります。裁判所に履行勧告や履行命令してもらえるなど、離婚公正証書にはない効力もあります。

もっとも、離婚調停は一定のルールにしたがって進めていく必要があります。申立てや進行はご自分で行うことも不可能ではありませんが、わからない場合、自信がない場合は弁護士に依頼する必要が出てくることもあります。

関連記事

まとめ

今回のまとめです。

- 相手と話し合いをする前に離婚の準備と切り出し方の検討を

- 離婚の話し合いで話し合わなければいけないことはたくさんある

- 話し合いでは相手の話にも耳を傾け、譲歩すべきところは譲歩する

- 話し合いを一回では終わらない、終わらせようとしない

- 離婚の話がまとまったら書面にまとめる

- 書面の作り方などで困ったら行政書士に相談、依頼する

- 離婚の話し合いができない場合は第三者を間に入れる、別居する、調停を申し立てる