- 別居中の生活費の相場は?

- いくら請求できますか?

- どういう手順で請求しますか?

この記事ではこのような疑問、お悩みにお応えします。

別居するにしても、一番不安なことが経済的なことではないでしょうか?特に、今まで相手の収入を頼りに生活してきたという場合、別居する前に収入面についてきちんと準備しておかなければいけません。

そこで、今回は、別居後の収入面の一つである生活費(婚姻費用)の相場や請求の手順などについて詳しく解説していきます。別居後も不安なく生活していくためにも、別居する前から生活費をしっかり確保しておく必要があります。

この記事を書いた人

-

離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。

→プロフィールはこちら

最新の投稿

- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】

- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説

- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します

- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します

別居中の生活費(婚姻費用)とは?

別居中の生活費とは結婚生活でかかる費用(婚姻から生ずる費用)のことで、法律上は「婚姻費用」といいます。別居中の生活費には次のような項目が含まれています。

・ 衣食住の費用

・ 出産費

・ 医療費

・ 子どもの養育費・教育費

※婚姻費用には養育費も含まれています

・ 交際費

・ 娯楽費

法律上、夫婦は互いに生活費を分担する義務(※)を負っています(民法760条)。別居するから、夫婦関係が悪くなったからといって、生活費の分担義務が免除されるわけではありません。

(婚姻費用の分担)

第七百六十条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

※生活費の分担義務は夫婦の扶養義務(互いに支え合って生活していかなければいけない義務)から派生した義務で、この扶養義務は生活保持義務と考えられています。生活保持義務とは自分の生活レベルと相手の生活レベルを同程度に維持しなければならない義務です。

別居中の生活費を請求できるケース・できないケース

別居中の生活費は

- 収入の少ない方

- (収入が多くても)子どもと一緒に生活する方

が他方に請求することができます。

一方で、

- 特に理由もないのに勝手に家を出ていった

- あなたの浮気が原因で別居することになった

などという場合に相手に生活費を請求するのは権利の濫用にあたることから、いくら収入が少なくても、別居後子どもと一緒に暮らすことになって生活費を請求できないか、生活費を大幅に減額されてしまう可能性があります。なお、このような場合でも、子どもには責任はありませんので、養育費分の生活費を請求することはできます。

関連記事

別居中の生活費(婚姻費用)の相場

別居中に生活費を請求するとして、いくら請求できるのか気になるところではないでしょうか?

この点に関し、裁判所が公表している司法統計の「令和2年度 家事事件 第26表 婚姻関係事件のうち認容・調停成立の内容が「婚姻継続」で婚姻費用・生活費支払の取決め有りの件数-支払額別支払者別-全家庭裁判所」結果は次のとおりです。

| 支払者 | 2万円以下 | 3万円以下 | 4万円以下 | 6万円以下 | 8万円以下 |

| 夫 | 559 | 471 | 574 | 1443 | 1427 |

| 妻 | 30 | 19 | 21 | 24 | 28 |

| 支払者 | 10万円以下 | 15万円以下 | 20万円以下 | 30万円以下 | 30万円超 |

| 夫 | 1265 | 2013 | 911 | 515 | 271 |

| 妻 | 17 | 14 | 6 | 6 | 3 |

この表から

- 別居中の生活費を払うのは夫であることが多い

- 「6万円以下~15万円以下」で合意している夫婦が多い

ことがわかります。

なお、この表は、あくまで調停で合意した場合の数であって、話し合いで合意した場合の数は含まれていません。

別居中の生活費(婚姻費用)の決め方①~金額など

別居中に生活費を請求したい場合は、相手に別居を切り出す前に、あなたの方で

- 金額

- 請求期間

- 毎月の支払期限

- 支払方法

を考えておく必要があります。

金額

まず、生活費の金額は、家庭裁判所が公表している「婚姻費用算定表(以下「算定表」といいます。クリックすると算定表に飛びます。)」を参考にします。

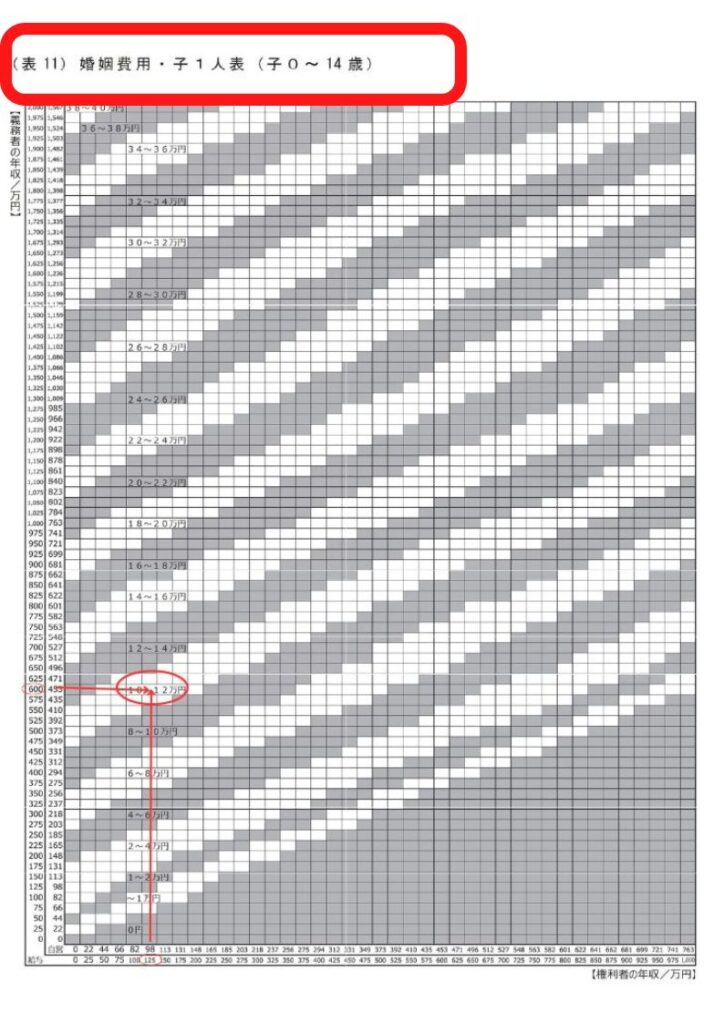

算定表の「縦軸」は生活費を支払う側(義務者)の年収(給与所得者、自営業者別)、「横軸」は生活費を請求する側(権利者)の年収が記載されています。

親の年収のほか、子どものあり・なし、子どもの人数・年齢によって算定表が分かれていますので、ご自分の状況に合った算定表を選択します。

年収

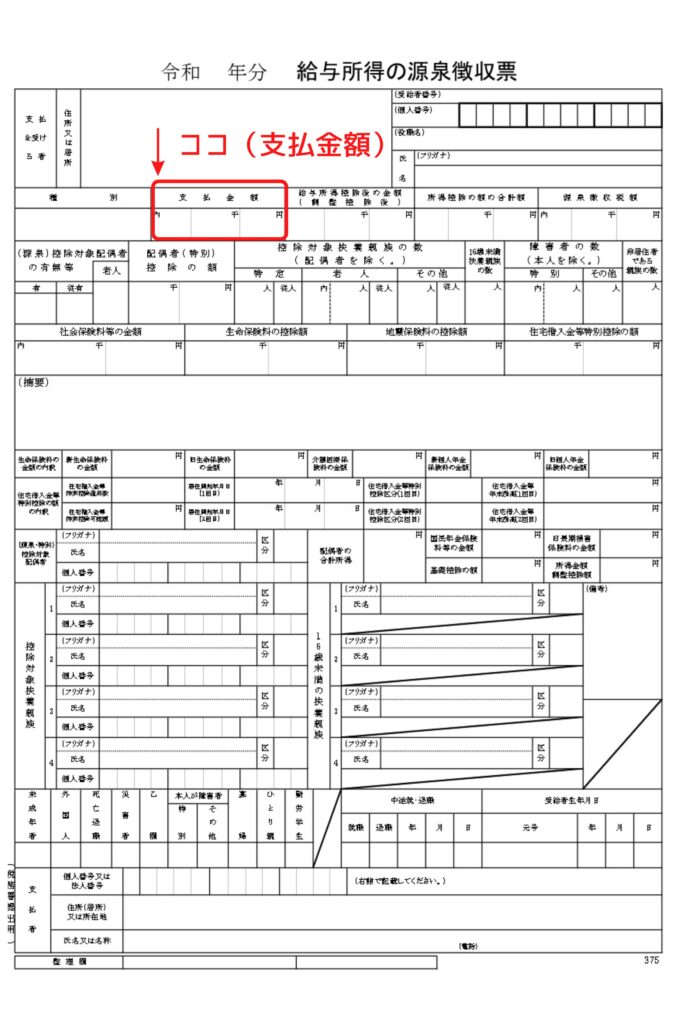

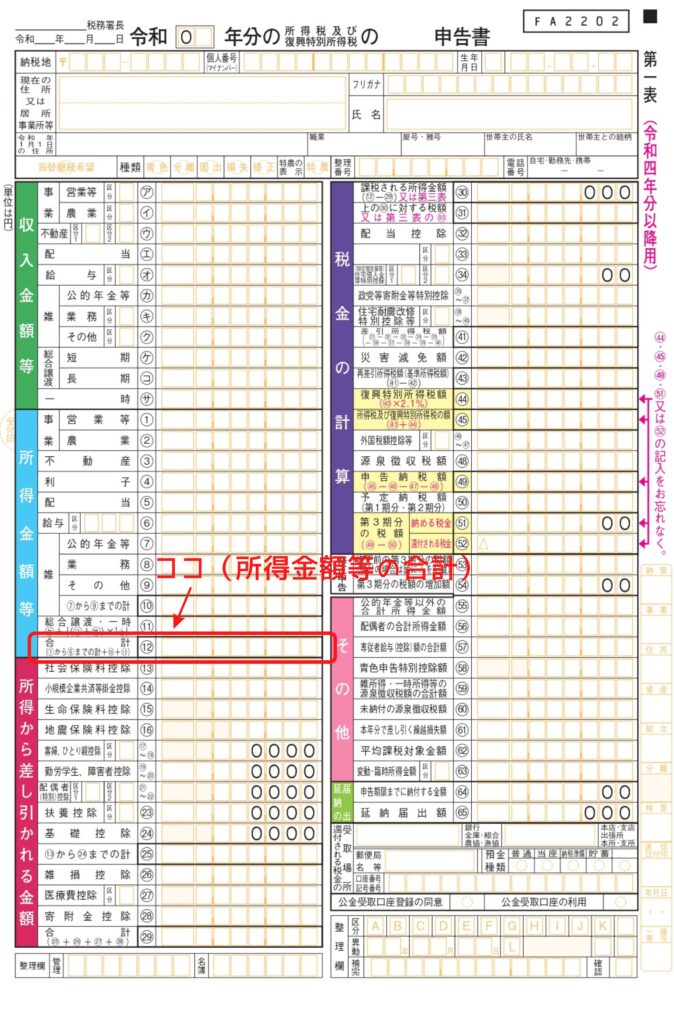

年収を正確に把握したい場合は、会社員の場合は源泉徴収票(※給与や給与から天引きされた税金などの金額がわかる書類。年末調整後の12月に会社が発行してくれます。なくした場合は会社に請求すれば発行してくれます。)、自営業者の場合は確定申告書でチェックするのが一般的です。

算定表で目安を算出

相手の年収を把握できたら、算定表を使って生活費の目安を算出します。

たとえば、「夫(会社員)、妻(パート)、4歳の子ども1人」の家族構成の場合、「表11 婚姻費用・子1人表(子0~14歳)」を使用します。

算定表上の年収は、算定表に記載されている額に一番近い額とします。たとえば、権利者の給与年収が「115万円」、義務者の給与年収が「610万円」の場合、権利者の年収は「100万円」よりも「125万円」の方が近いので、権利者の年収は「125万円」とします。一方、義務者の年収は「625万円」よりも「600万円」の方が近いので、義務者の年収は「600万円」とします。そして、それぞれが交わった時点(今回の場合「10万円~12万円」)が生活費の目安となります。

なお、算定表の金額はあくまで目安で、最終的には夫婦の個別具体的な事情を踏まえた上で決めなければいけません。算定表によると著しく不公平な結果となるような特別な事情がある場合には、算定表の額を修正することができます。

請求期間

次に、生活費をいつからいつまで請求するのかという生活費の請求期間を考えます。

まず、通常、始期は別居を開始する月(あるいは、その翌月)とします。一方、終期は「別居状態が解消するまで」、すなわち、離婚又は同居を再開するまでです。

なお、別居中の生活費は請求した時点以降の分しか請求できないのが基本です。請求した時点からさかのぼって過去の生活費を請求することは難しいですので、別居中の生活費は別居開始と同時に請求しておきましょう。

毎月の支払期限

次に、毎月の支払期限です。

確実に払ってもらうには、相手の給料日当日やその翌日を期限とすることも一つの方法です。

支払方法

最後に、支払方法です。

口座振り込みとすることが一般的です。振込手数料は相手負担とします。

別居中の生活費(婚姻費用)の決め方②~手順

別居中の生活費を決める手順は次のとおりです。

別居の準備をする

まず、相手に別居を切り出す前に別居の準備を進めます(DVを受けているなど、ただちに身の安全を確保すべき場合は除きます)。

別居するにあたっては、別居後の生活に困らないように、生活費以外にも別居後の生活や子どものことなど様々なことを検討し、準備しておかなければいけません。ある程度準備が整ってきたら相手との話し合いをスムーズに進めるために別居合意書の原案を作りましょう(作らない方がいいケースもあります)。

話し合う

次に、別居の準備が整った段階で相手に別居(話し合い)を切り出します。

話し合いでは生活費のほか、別居期間や子どものこと、共有財産の処分などについても話し合います。別居合意書の原案を作っている場合は、原案を話し合いのたたき台にして話し合いを進めるとスムーズにいく可能性があります。長期間の別居を予定している場合は、公正証書を作ることも検討します(※以下の関連記事は「離婚」の際に作る公正証書に関する解説記事ですが、「別居」の際に作る公正証書でも応用できますので参考にしてみてください)。

関連記事

調停を申し立てる

一方、話し合いができない、話がまとまらないという場合は調停(婚姻費用の分担請求調停)を申し立てます(※1,2)。

調停では調停委員という第三者が間に入って話し合いを進め話をまとめてくれるため、夫婦だけで話し合うよりも話し合いがスムーズにいく可能性があります。調停が終了したときは調停調書が作成されます。調停調書には公正証書と同様の強制力があるほか、履行勧告、履行命令(※3)という制度を使えるメリットがあります。調停不成立の場合は自動的に審判という手続に移行します。

参照:婚姻費用の分担請求調停 | 裁判所

※1 生活費以外のことも話し合いたい場合は、相手が話し合いに応じる限り、婚姻費用の分担請求調停で話し合うことは可能です。一方、相手が話し合いに応じない場合や別に調停(たとえば、面会交流調停など)を申し立てた方が適当な場合は別に調停を申し立てます。離婚を考えている場合は、婚姻費用の分担請求調停とは別に離婚調停(夫婦関係調整調停(離婚))を申し立てる必要がありますが、離婚調停より先に婚姻費用の分担請求調停を申し立ててもかまいません。

※2 ただちに、生活費を払ってもらいたい場合は、家庭裁判所に対して婚姻費用の分担請求調停を申し立てると同時に、上申書等を提出して仮の生活費の支払いを命ずるよう促すことができます。これを調停前の仮処分といいます。強制力はありませんが、相手が調停前の仮処分にしたがわなかった場合は、10万円の過料が科されます。

※3 履行勧告は家庭裁判所から相手に「婚姻費用を約束どおり払いなさい」といってもらえる制度。強制力はありませんが、口頭(電話を含む)で申し立てることができ費用もかからないため、利用しやすい点がメリットです。履行命令は家庭裁判所が相手に金銭の支払を命じ、これに従わない場合に10万円以下の過料を科す制度です。申し立ては書面で行う必要があり、500円の費用がかかります。

別居中に受け取れる公的なお金

別居中は生活費(婚姻費用)だけでなく、状況しだいでは次のお金も受け取ることができます。

児童手当

まず、児童手当です。

今現在、あなたが児童手当の受給者でない場合は相手に受給事由消滅届を出してもらうか、離婚手続中であることを証明することができれば、別居中でも児童手当を受け取ることができます。

児童扶養手当

次に、児童扶養手当です。

DVが原因で別居するときは、別居中からでも児童扶養手当を受け取ることができる場合があります。

別居中の生活費に関するQ&A

最後に別居中の生活費に関するよくある疑問にお応えします。

婚姻費用と養育費の違いは何ですか?

婚姻費用は婚姻期間中に発生する費用(生活費)、養育費は子どもの養育にかかる費用です。養育費も離婚前から請求できますが、離婚後から請求することが多いです。婚姻費用には親の生活費も含まれているため、相場は養育費よりも高額です。

私は家を出て、妻と子どもが住宅ローンの残る家に住んでいます。住宅ローンは私が払っています。生活費を決めるにあたって、住宅ローンの負担分は考慮してもよいのでしょうか?

別居に至った経緯について、あなたに責任がないのであれば、住宅ローンの負担額を考慮して生活費を決めることができます。簡易的な方法としては、あなたの年収から住宅ローンの1年分の支払い額を控除し、その金額を算定表に当てはめる方法があります。

一度決めた金額はあとから変更(増額・減額)できますか?

まず、双方合意できるのであれば変更できます。いくら変更するかは自由に決めることができます。一方、合意できない場合は調停を申し立て、「事情の変更」があったと認められれば変更できます。考え方は養育費の増額・減額と同じです。

まとめ

今回のまとめです。

- 別居中の生活費とは結婚生活でかかる費用のこと

- 別居中でも、収入の少ない方、子どもと一緒に暮らす方が他方に請求できる

- 生活費を請求することが権利の濫用と認められる場合は請求できない

- 相手に別居を切り出す前に請求する金額等を考えておく

- 金額等は話し合い→調停の手順で決める

- 別居中は生活費以外にも児童手当、児童扶養手当を受け取れることがある