- 離婚の際にする年金分割って何ですか?

- どんな手続きをとればいいですか?

- 注意点はありますか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

年金分割も、養育費などと同じく、離婚するとき決めておいた方がいい項目の一つです。特に、離婚後、年金を収入源の一つとして考えている方にとっては関心がある項目の一つではないでしょうか?

今回は、この年金分割の制度がいったい何をどのように分け合う制度なのか、分け合うためにどんな手続きをとればいいのか、どんな点に注意しなければならないのか、詳しく解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

-

離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。

→プロフィールはこちら

最新の投稿

- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】

- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説

- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します

- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します

離婚時の年金分割とは

離婚のときに行う年金分割とは、婚姻期間中の「厚生年金保険料の納付実績(記録)」を夫婦で分け合う制度のことです。

将来受け取ることができる年金の金額は、受け取る前に保険料をどれだけ納めたかによって異なってきます。当然、納めた保険料が多ければ多いほど、保険料を納めた期間が長ければ長いほど、将来受け取ることができる年金の金額は多くなります。

そのため、夫婦の一方の納付実績が多く他方が少ないという状況で、仮に年金分割しなければ、納付実績が少ない方は、将来受け取ることができる年金の金額は少なくなってしまい不公平な結果となります。

ただ、考えてみると、厚生年金の保険料はほとんどのケースで給与から払われて(天引きされて)おり、婚姻後の給与は夫婦で協力して築いた財産(共有財産)であって財産分与の対象となります。

したがって、給与を原資とした保険料の納付実績も夫婦で分け合うことにしなければ不公平です。そこで、その不公平を埋める方法として設けられたのが年金分割です。専業主婦の方は保険料を負担していませんが、年金分割によって相手と同じく保険料を払ったものとみなされます。

年金分割の対象は厚生年金の保険料

冒頭で述べたとおり、年金分割は「厚生年金」保険料の納付実績を分割するものです。一方、国民年金保険料の納付実績は年金分割の対象ではありません。国民年金については将来的に同額の年金が支給されるため、分割しても意味がないからです。

したがって、年金分割の対象となる夫婦は、

・ 夫=会社員・公務員、妻=会社員orパート

・ 夫=自営業者、妻=会社員・公務員

といった夫婦です。

共働きでも厚生年金保険料の納付実績に差がある場合は年金分割できます。また、今は自営業者でも過去に会社員や公務員の経験がある場合も年金分割できます。

一方、年金分割の対象とならない夫婦は

・ 夫=自営業者、妻=自営業者or専業主婦

といった夫婦です。一度も会社員や公務員の経験がない夫婦は、厚生年金保険料を払った実績がないため、年金分割することはできません。

年金分割の種類と条件

年金分割には

- 合意分割

- 3号分割

の2種類があります。

合意分割

合意分割とは、厚生年金保険料の納付実績の分割割合(※上限50%)を夫婦で合意して決める年金分割のことです。合意分割できるのは、以下のすべての条件をクリアした場合です。

- 2007年(平成19年)4月1日以降に離婚

- 上記以降の厚生年金保険料の納付実績がある

- 分割割合について合意できる(できない場合は調停等で決める)

なお、年金分割の対象となる「厚生年金保険料の納付実績」は、あくまで婚姻期間中(婚姻時から離婚時のものに限られます。

3号分割

3号分割とは、国民年金の第3号被保険者(※)に対し、2008年(平成20年)4月1日以降の、第3号被保険者期間中の厚生年金保険料の納付実績を分割するものです。合意分割と異なり、相手との合意は必要ありません。分割割合は50%(2分の1)と決まっています。

※第2号被保険者(厚生年金保険料を負担している会社等に勤務している人)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収130万円未満の人)。専業主婦、パート・アルバイトの方など。

合意分割の手続き

合意分割の手続きは次のとおりです。

①年金分割のための情報通知書を請求

↓

②情報通知書を受領

↓

③離婚協議

↓

④合意→できない→調停等の申立て

↓

できる

↓

合意書を作成

↓

⑤離婚届提出→受理(離婚成立)

↓

⑥年金事務所に対して年金分割請求

↓

⑦標準報酬改定通知書を受領

①年金分割のための情報通知書の請求

2007年(平成19年)以降の離婚で、相手が厚生年金保険に加入している、あるいは加入した実績がある場合は、年金分割のための情報提供通知書を入手します。調停を申し立てるときは通知書が必要です。通知書を入手するには年金事務所に請求書などを提出する必要があります。1人で請求することも可能です。

【情報提供通知書の取り寄せ方法】

●必要書類

□ 年金分割のための情報提供請求書

□ 請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書

参考:自分の基礎年金番号の確認方法を教えてください | 日本年金機構

□ 婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本など)

●請求方法、請求先

必要書類をお近くの年金事務所に持参または郵送にて提出できます。近くの年金事務所は以下から検索してください。

参考:全国の相談・手続き窓口 | 日本年金機構

②情報通知書を受領

請求から3週間~4週間ほどして、年金事務所から情報通知書が郵送されてきますので受け取ってください。離婚前に請求した場合は、請求した人だけに郵送されます。相手と同居中で、自宅に郵送されると困る場合は、事務所の窓口で受け取るか自宅以外の場所に郵送するよう指定することも可能です。財産分与など、年金分割以外のことについても話し合いが必要なときは、相手に離婚を切り出す前に必要な資料を集めておきます。

関連記事

年金額を知る方法①~情報通知書を使って計算する

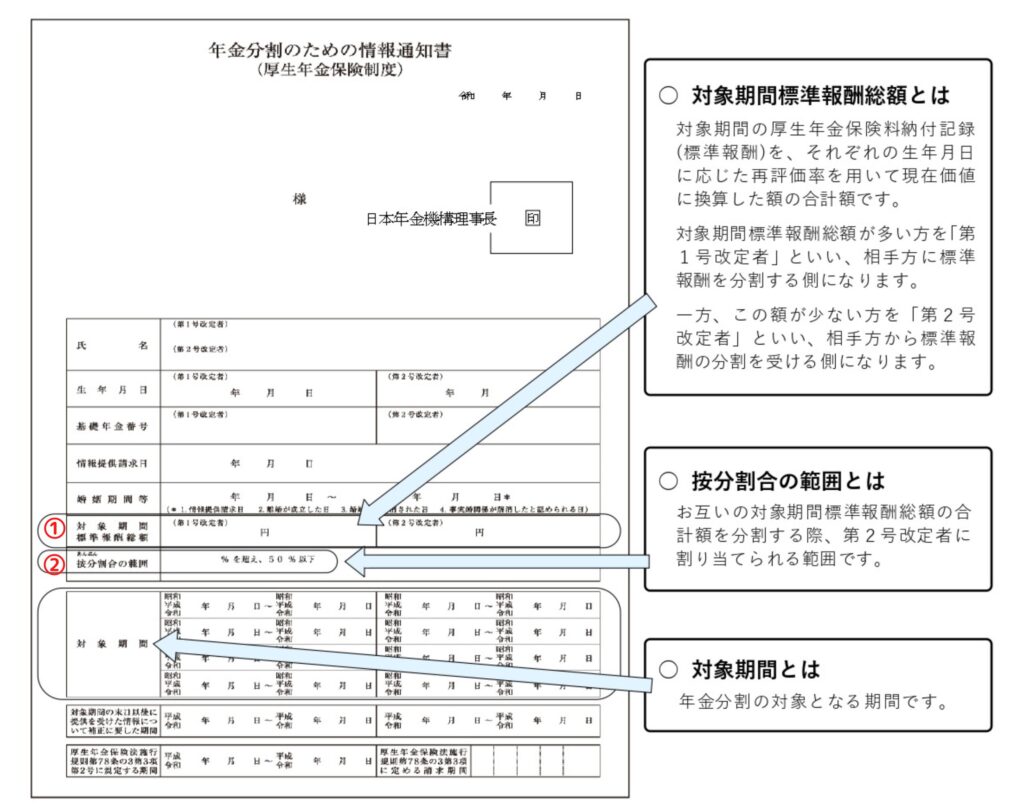

年金分割するかどうか、するとしていくらの割合(分割割合)で分割するか決めるにあたっては、年金分割後に年金をいくら受け取ることができるのか知っておきたいという方も多いのではないでしょうか?そこで、ここでは情報通知書を使った年金の計算方法について解説します。

年金分割後の年金を計算する上で見るべき箇所は①と②です。①の「対象期間標準報酬総額」は「年金分割の対象となる実際の年金額」、「第1号改定者」は「年金分割を請求される(将来受け取る年金額が減る)人」、「第2号改定者」は「年金分割を請求する(将来受け取る年金額が増える)人」と読み替えてもいいと思います。

②の「按分割合の範囲」は「対象期間標準報酬総額」をわけることができる割合で、指定された下限から上限50%(0.5)までの範囲内の割合を、夫婦で話し合って(話し合いで決めることができない場合は調停or審判で)決めることになります。

たとえば、婚姻時から「夫:会社員、妻:専業主婦」というのケースでは、妻は厚生年金保険料の納付実績がないことから、夫が「第1号改定者」、妻が「第2号改定者」となります。このケースで夫の「対象期間標準報酬総額」が6000万円・妻が0円、按分割合を0.5とする場合は次の手順で年金額を計算します。

【STEP1】「対象期間標準報酬総額」の合計額を計算する

・6000万円=6000万円(夫)+0円(妻)

【STEP2】合計額に按分割合をかけて夫婦それぞれの標準報酬総額を計算する

・夫=3000万円=6000万円×0.5

・妻=3000万円=6000万円×0.5

【STEP3】ステップ2の金額に「乗率(※)」をかけて実際に分割できる年金額を計算する

・夫=3000万円×5.481/1000=16万4430円

・妻=3000万円×5.481/1000=16万4430円

※年齢や保険料を納めていた時期ごとに定められています

会社員の場合、将来受け取る年金は、基本的に「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」になりますが、上で計算した年金額はあくまで、婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績に基づいて計算された「老齢厚生年金」の年金額です。

もし、離婚後働いて自身で厚生年金保険料を納めていけば、その納付実績に基づいて計算された年金額(老齢厚生年金)のほか「老齢基礎年金」の年金額(※)を加算した金額を受け取ることができます。

※老齢基礎年金は(国民年金)保険料免除期間がない場合は「795,000円(満額)×保険料免除期間/480」で計算します。満額の金額は年度によって異なりますが、2023年度は795,000円です。

年金額を知る方法②~年金機構に照会する

年金分割後の年金額を知る方法としては、情報通知書を使って計算する方法のほかに、日本年金機構に照会して回答書を受け取る方法もあります(ただし、50歳以上の方または障害年金の受給権者の方に限ります)。

照会の方法は、先ほどの「年金分割のための情報提供請求書」の「10 請求者(甲)の年金見込額照会」の「1」の質問で「希望する」に〇をつけ、「2」の質問で希望する年金の種類を選択し、按分割合を記入します。

なお、回答を受けるのは回答を請求をした人のみです。回答を請求していない相手に請求したことや請求の結果が通知されることはありませんので安心してください。

参考:年金分割後の年金見込学を知りたいのですが、どうすれば知ることができますか | 日本年金機構

③離婚協議

離婚の準備が整ったら相手に離婚を切り出し、離婚の話し合いを進めます。離婚の話し合いでは年金分割のほか、ご事情によって、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与などについても話し合う必要があります。話し合いでは「年金を分割すること」と「按分割合(最大0.5)」について話し合い、合意する必要があります。

④-1合意

話がまとまった場合は合意内容を書面にまとめましょう。養育費などのお金に関する合意をした場合は、未払い防止のためにも公正証書を作りましょう。

一方、相手が公正証書を作ることに同意しない場合、お金に関する合意をしなかった場合は、離婚協議書か年金分割用の合意書を作っておきましょう。

公正証書を作成する場合

公正証書を作成する場合は公証役場に作成を申し込みます。公正証書を作成する場合は作成費用を抑えるため、年金分割の合意に関する条項は公正証書に盛り込まず、公正証書とは別の「年金分割合意公正証書」という書面を作ります。

離婚協議書、合意書を作成する場合

離婚協議書を作成する場合は、離婚協議書の中に年金分割することについての合意、分割割合を盛り込んでおきましょう。一方、年金分割用の合意書の書式は年金事務所で受け取ることができます。

④-2不合意

一方、話がまとまらない場合は、夫婦の一方が家庭裁判所に対して調停(あるいは審判)を申し立てて取り決めることができます。年金分割以外のことでも合意できない場合は離婚調停(夫婦関係調整調停(離婚))を申し立てますが、年金分割だけの調停を申し立てることもできます。申立てするには、先ほどの情報提供通知書が必要です。

参照:夫婦関係調整調停(離婚) | 裁判所

参照:年金分割の割合を定める審判又は調停 | 裁判所

⑤離婚届提出

話し合いで話がまとまり協議離婚する場合は役所に離婚届を提出し、受理された段階で離婚成立です。一方、調停の場合は離婚調停が成立した段階で離婚が成立しますが、離婚届の提出は同じく必要です。

⑥年金事務所に対して年金分割請求

離婚成立後に、年金事務所に必要書類を提出して年金分割を請求する手続きをとります。合意しただけ、調停が成立しただけでは年金分割されませんので注意が必要です。請求期限は、原則として離婚成立日の翌日から起算して2年以内です。

【必要書類】

□ 標準報酬改定請求書

□ マイナンバーカード(請求書にマイナンバーを記入したとき)

□ 年金手帳又は基礎年金番号通知書(請求書に基礎年金番号を記入したとき)

□ 婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本など)

□ 当事者(請求者)の身分を証明できるもの(運転免許証など)

□ 合意分割と分割割合を明らかにできる書類

(話し合いで合意した場合(いずれか1つ))

・ 年金分割合意公正証書(公証人の認証を受けた私署証書)

・ 離婚協議書

・ 合意書

(調停等で取り決めた場合(いずれか1つ))

・ 調停調書謄本

・ 審判書謄本

・ 和解調書謄本、認諾調書謄本又は判決書謄本

離婚協議書または合意書を提出する場合は二人そろって事務所に行き、手続きするのが原則です。ただし、いずれか一方または双方が代理人に任せることも可能です。一方、公正証書(年金分割合意公正証書)を作成した場合、調停以降で手続きした場合は、一人で手続きできます。

⑦標準報酬改定通知書を受領

請求が行われると、分割割合に基づき当事者それぞれの厚生年金保険料の納付実績(記録)の改定が行われ、改定後の保険料納付実績が当事者それぞれに通知されます。

3号分割の流れ

3号分割については、離婚成立後、第3号被保険者だった方が必要書類をそろえ、年金事務所に必要書類を提出して請求手続きを取る必要があります(離婚前に相手との話し合いは必要ありません)。合意分割と同じく、原則として、離婚成立日の翌日から起算して2年以内に請求する必要があります。

なお、合意分割の対象期間に3号分割の対象期間が含まれている場合は、合意分割の請求をした時点で3号分割の請求があったものとみなされます。この場合は合意分割の請求手続きとは別に3号分割の請求手続きをとる必要はありません。

【必要書類】

□ 標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)

□ マイナンバーカード(請求書にマイナンバーを記入した場合)

□ 年金手帳又は基礎年金番号通知書(請求書に基礎年金番号を記入したとき)

□ 婚姻期間等を明らかにできる書類(戸籍謄本等)

年金分割の注意点

最後に、年金分割の注意点について解説します。

年金分割は年金の金額を分け合うものではない

まず、「離婚時の年金分割とは」でも述べたとおり、年金分割は婚姻期間中の厚生年金保険料の「納付実績」を夫婦で分け合うものです。将来受け取る年金の「金額」を分け合うものではありません。

年金分割されても年金を受け取れるわけではない

次に、年金分割されても必ずしも年金を受け取れるわけではありません。年金を受け取るには受給要件(※)を満たす必要があります。離婚時点で受給要件を満たしていない場合は、離婚後は自分自身で保険料を払い続ける必要があります。

※老齢基礎年金は受給資格期間が10年以上、年齢が65歳以上であることが基本の要件です。老齢厚生年金は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしており、かつ、厚生年金の加入期間が1か月以上であることが必要です。

請求期限がある

次に、請求期限があることです。すでに述べたとおり、合意分割、3号分割ともに、原則として離婚成立日の翌日から起算して2年以内に請求する必要があります。

清算条項を設けても請求できる?

離婚協議書に清算条項を設けていた場合でも、離婚後に年金分割を請求することは可能です。年金分割請求権は相手にではなく、厚生労働大臣等の認定者に対する権利で、相手との合意(清算条項)のみで権利を放棄したことにはならないからです。

再婚しても受給できる?

再婚しても年金分割された分の年金は受け取ることができます。年金分割では婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績を分割しており、離婚後の状況の変化は関係がないからです。

相手が死亡しても年金は受け取れる?

年金分割した側が離婚後に死亡しても、年金分割された側は、年金分割された分の年金を受け取ることができます。再婚と同じく、離婚後の状況の変化は年金分割に影響を及ぼしません。

年金分割しないとどうなる?

年金分割した場合と比べて厚生年金保険料を納付した実績が少ないですから、将来受け取る年金が減る可能性があります。なお、年金分割(合意分割)をしない旨の合意も可能ですが、3号分割についてはそもそも夫婦の合意が不要であるため、年金分割をしない旨の合意をしていたとしても請求することができます。

まとめ

今回のまとめです。

- 年金分割の対象は「厚生年金」保険料の納付実績(記録)

- 年金分割は年金ではなく、保険料の納付実績を分け合うもの

- 年金分割には「合意分割」と「3号分割」がある

- 合意分割では「分割すること」と「分割割合」の合意が必要

- 合意分割は、原則、二人で手続きする必要がある

- 3号分割は第3号被保険者が単独で手続きできる

- 合意分割、3号分割とも請求期限がある