- 離婚届の書き方を教えて欲しい

- 離婚届の提出先など、離婚届に関する知識を手に入れたい

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

離婚届はただ単に書いて役所に提出すればいいというわけではありません。一定のルールに従って書き、提出しなければ役所に受け付けてもらえず、離婚が成立しないこともあります。

そこで、今回は、離婚届の書き方をわかりやすく、詳しく解説します。また、記事の後半では、離婚届の提出先など、離婚届に関して必ず押さえておきたいポイントについても解説します。

この記事を読めば、離婚届の書き方から提出方法まですべてマスターしていただけますので、ぜひ最後までご一読いただき参考にしていただければ幸いです。

この記事を書いた人

-

離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。

→プロフィールはこちら

最新の投稿

- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】

- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説

- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します

- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します

離婚届とは

離婚届とは離婚の事実を役所に届け出ることです。

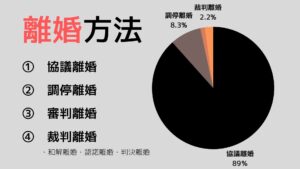

結婚のときに婚姻届を役所に提出したのと同じように、協議離婚の場合は離婚届を役所に提出し、受理されてはじめて離婚が成立します。一方、調停離婚、審判離婚、裁判(和解、認諾、判決)離婚の場合は役所に離婚届を提出しなくても離婚は成立します。ただ、事後的な報告の意味で、役所に離婚届を提出しなければいけません。

離婚届の入手方法

離婚届を入手する方法は次のいずれかです。

役所の担当窓口で受け取る

役所の市民課、住民課などの担当部署に入手できます。持っていくものなどありません。身分確認もされません。間違えた場合に備えて複数枚持ち帰るとよいと思います。

仕事等で平日の開庁日に行けない場合は、平日の時間外または休日でも開いている役所であれば受け取ることができると思います。念のため、問い合わせてみた方が安心です。

インターネットからダウンロードする

もう一つは、インターネットからダウンロードする方法です。パソコンで以下のリンクをクリックすると離婚届をダウンロードすることができます。

書式は全国共通ですが、稀にダウンロードした離婚届を受け付けていない役所もありますので念のため使ってよいか、提出先の役所に確認しておくと安心です。

離婚届はA3用紙にプリントアウトする必要があります。A3用紙を印刷できるプリンタをお持ちでない場合は、コンビニのプリンタを使う手もあります。

離婚届の書き方に関する注意点

離婚届に書き方に関する注意点は次のとおりです。

消えないインクのボールペンを使う

まず、離婚届を書く際は消せないボールペンを使いましょう。鉛筆や消せるタイプのボールペンを使ってはいけません。

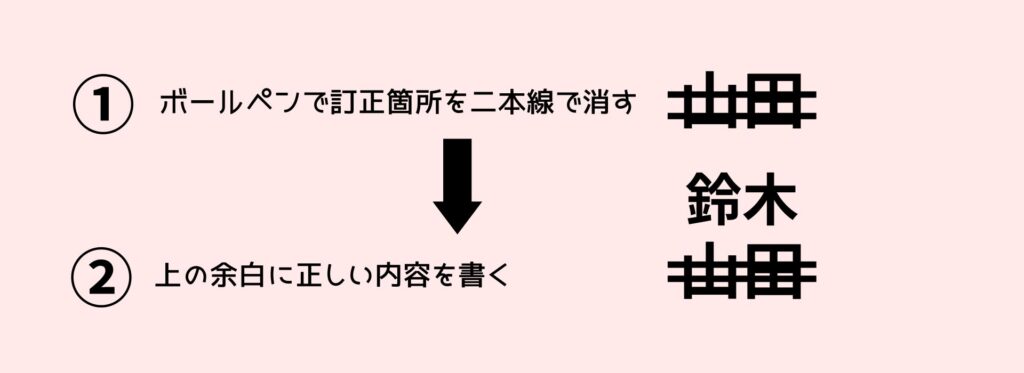

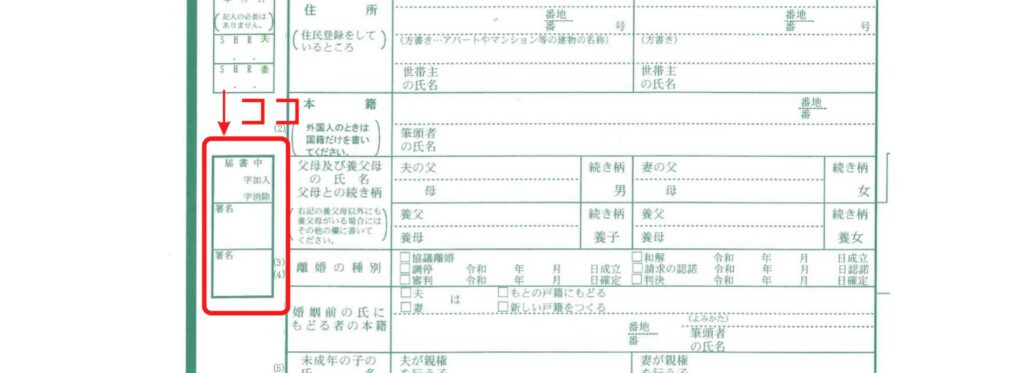

訂正方法は手順通りに

次に、訂正箇所を訂正する場合は次の手順に従って訂正しましょう。修正液、修正テープは使ってはいけません。

「⑤本籍」、「⑨未成年者の子の氏名」、「⑭届出人署名」の重要箇所は二本線の上から印鑑(「⑭届出人署名」の欄に印鑑を押した場合は同じ印鑑、押していない場合は認印か実印)を押す必要があります。

一方、それ以外の箇所は次の箇所に「捨て署名(名前のサイン)」をしておけば印鑑を押す必要はありません。あらかじめ相手の捨て署名をもらっておけば代わりに修正することもできますので、相手の署名をもらっておくとよいでしょう。

「~字加入」、「~字削除」の箇所は空欄のままでかまいません。

シャチハタは使わない

あとで述べるように、印鑑の使用は任意(押しても、押さなくてもよい)となりましたが、もし使う場合はシャチハタではなく認印、できれば実印を使いましょう。

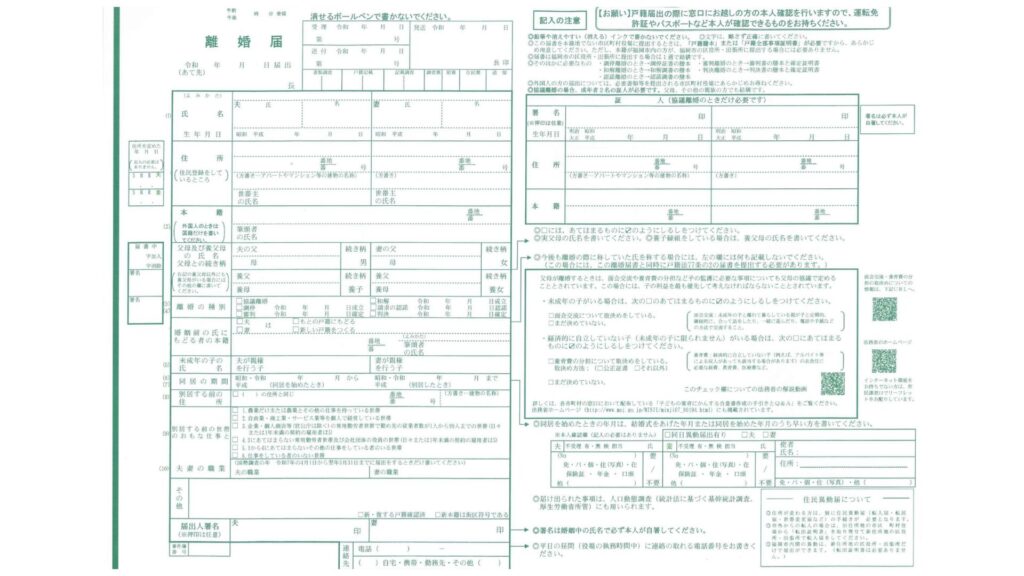

離婚届の書き方

それでは、ここからは、離婚届の書き方について各項目別に詳しく解説していきます。

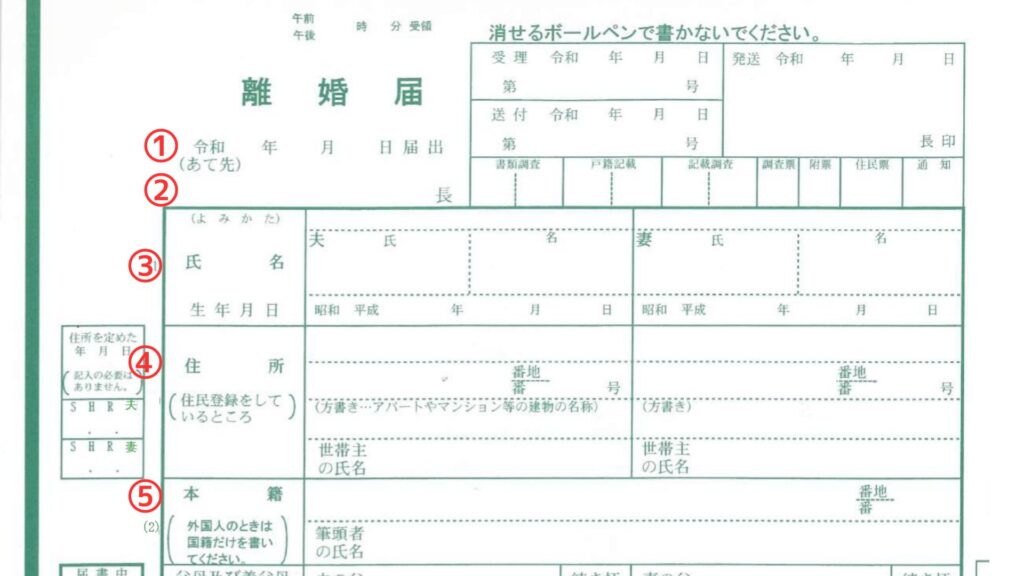

①届出日

届出日は離婚届の提出方法によって異なります。

①離婚届を窓口に「提出する日」を書く

・離婚届を役所へ直接もって行って提出する場合

・代理人(使者)に任せて提出する場合

②離婚届をポストに「投函する日」を書く

・離婚届を郵送で提出する場合

なお、①の場合は、その場で離婚届が受理された場合も離婚届を訂正して提出しなおした場合も「離婚成立日=提出した日」となります。

一方、②の場合は「離婚成立日=ポストに投函した日」ではなく、「離婚成立日=役所に到達した日(受付日)」となります。郵送の場合は、役所から届出人に受理通知書が発送されます。

②宛名

宛名は離婚届を提出する「提出先の市区町村名」を書きます。離婚届の提出先は次のいずれかです。

- 本籍地の役所

- 居住地の(住民票上の住所がある)役所

- 所在地の(一時的に滞在している場所の)役所

のいずれかです。

離婚届の提出先が東京都新宿区の役所であるならば、「東京都新宿区」と書きます。

③氏名、生年月日

氏名は離婚前の氏名を、住民票(あるいは、戸籍謄本)の記載通りに書きます。生年月日は西暦ではなく、和暦(昭和●●年、平成●●年)で書きます。夫婦それぞれが書く必要はなく、どちらかが他方の氏名、生年月日を書いてもかまいません。

④住所

住所も住民票(あるいは、戸籍謄本の附票)上の住所を書きます。今現在、住民票(あるいは、戸籍の附票)上の住所とは異なる住所に住んでいる場合でも、住民票(あるいは、戸籍の附票)上の住所を書きます。

住所が「●●丁目●●番地●●」などとなっている場合は「●●-●●-●●」と省略してはいけません。アパート、マンション名も省略してはいけません。

⑤本籍、筆頭者の氏名

本籍、筆頭者の氏名も離婚前のものを書きます。夫婦で夫の姓を名乗っている場合は夫が筆頭者、妻の姓を名乗っている場合は妻が筆頭者となります。

本籍がどこか、筆頭者が誰か自信のない方は、役所から住民票か戸籍謄本を取り寄せ、確認しながら書いた方が間違えずに安心です。

本籍の地番等も、住所と同じく、戸籍謄本に記載されている通りに書いてください。

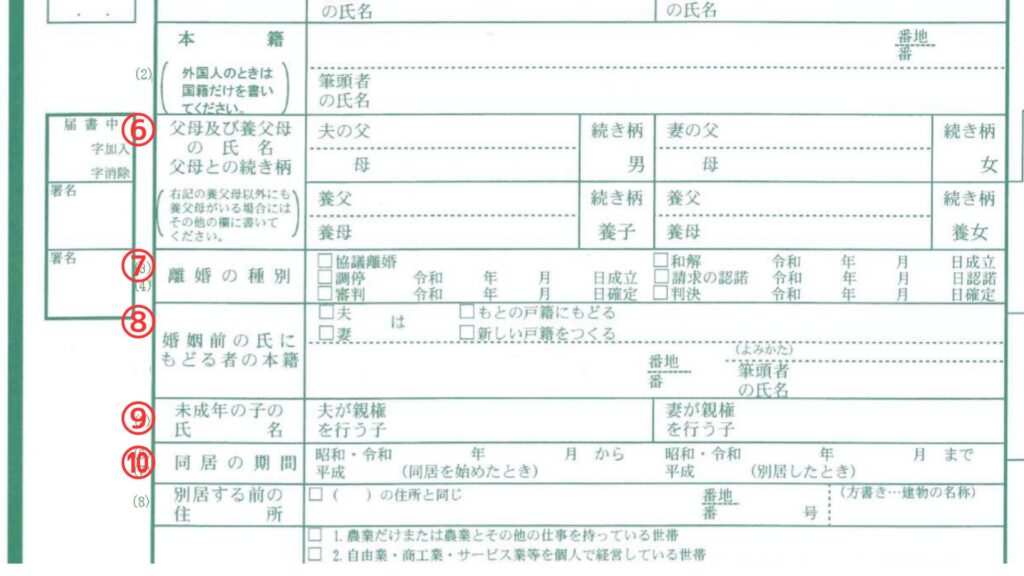

⑥父母の氏名、続き柄

夫婦それぞれの実父母の氏名と続き柄を書きます。

父母が婚姻していて同じ姓を名乗っている場合は母の姓は書かず名だけを書きます。父母が離婚している場合、(双方又はいずれか一方が)死亡している場合でも、父母の氏名を書く必要があります。離婚していて異なる姓を名乗っている場合は、それぞれの姓を書きます。

普通養子縁組している場合は、実父母の氏名と実父母との続き柄を書き、養父母の氏名と続き柄は「その他」の欄に書きます(役所によっては養父母との続き柄を書くこと求められることがあります)。

一方、特別養子縁組している場合は、養父母の氏名と養父母との続き柄を書きます。実父母の氏名は書きません。父に認知されている場合は認知した父と母の氏名を書き、認知されていない場合は母の氏名のみ書きます。

続き柄については、「次男、次女」ではなく「二男、二女」と漢数字で書きます。

⑦離婚の種別、離婚成立日

離婚の種別は

□協議離婚

□調停

□審判

□和解

□請求の認諾

□判決

の中から選択します。

また、協議離婚以外は離婚成立日を書く欄が設けられています。協議離婚の離婚成立日は役所側で把握することができますが、協議離婚以外の離婚方法の離婚成立日は役所側で把握することができないからです。協議離婚以外の離婚方法の離婚成立日は、調停調書謄本(調停離婚の場合)等の書面を見ることで確認できます。

⑧婚姻前の氏にもどる者の本籍

「婚姻前の氏にもどる者」とは旧姓に戻る者という意味です。女性が該当するケースが多いと思います。

旧姓に戻る場合は、

□ もとの戸籍にもどる

□ 新しい戸籍をつくる

かのいずれかを選択します。いずれを選択しても、離婚後の本籍を書きます(※)。

一方、旧姓に戻らない場合は何も書く必要はありません。ただ、この場合、離婚成立日から3か月以内に、役所に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。届出は離婚届と同時にすることも可能です。

一度、提出してしまうと3か月以内であっても原則として取り消すことはできませんので、旧姓に戻るか、今の姓を名乗り続けるかは慎重に判断する必要があります。

※「□ 新しい戸籍をつくる」を選択した場合、離婚後の本籍地はどこでも自由に設定できますが、相手に離婚後の住所を知られたくない場合は、離婚後の本籍地は離婚後の住所とは違う場所に設定しなければいけません。詳しくは以下の関連記事で解説しています。

子どもの戸籍はどうなる?

注意しなければいけないのは子どもの戸籍です。子どもの戸籍は親の離婚によっても変わりません。たとえば、今現在、子どもの戸籍が夫を筆頭者とする戸籍に入っている場合、離婚後に妻が子どもの親権をもったとしても、子どもの戸籍は夫の戸籍に入ったままです。

「子どもの戸籍を夫の戸籍から外したい」という場合は、「□新しい戸籍をつくる」を選択する必要があります。「□もとの戸籍」を選択して、たとえば自分の親の戸籍に自分と子どもの戸籍を入れることは、戸籍法の定めに反することになるためできません。

新戸籍の本籍地は自由に設定できますが、離婚後の住所地から離れた本籍地を設定すると戸籍謄本などの書類を取り寄せるときに不便となります(ただし、相手に離婚後の住所をを知られたくない場合は、離婚後の本籍地は離婚後の住所と異なる本籍地を設定しましょう。離婚後の本籍地は相手の戸籍に載ってしまうため、離婚後の本籍地と住所を同じにすると、離婚後の本籍地から離婚後の住所がバレてしまう可能性があります)。

子どもの戸籍を新しい自分の戸籍に入れるには、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申し立てます。その後、裁判所に許可されると、家庭裁判所から「審判書謄本」という書面がご自宅に送達されてきます。この「審判書謄本」をもって役所へ行き、子どもの入籍届を行えば、子どもの戸籍は新しい自分の戸籍に入ります。

⑨未成年者の子の氏名

ここには「夫が親権を行う子」、あるいは「妻が親権を行う子」の氏名を書きます。

親権は、養育費、面会交流などの他の離婚条件と異なり、役所に離婚届を提出する前に取り決めておかなければいけません。空欄のままでは離婚届が受理されません。

子どもの氏名はフルネームで書きます。未成年者とは18歳未満(※20歳未満ではない)の子のことです。子どもが複数いる場合は、一方の親に子どもの親権をもたせることが多いですが、子どもごとに親権を分けることも可能です。

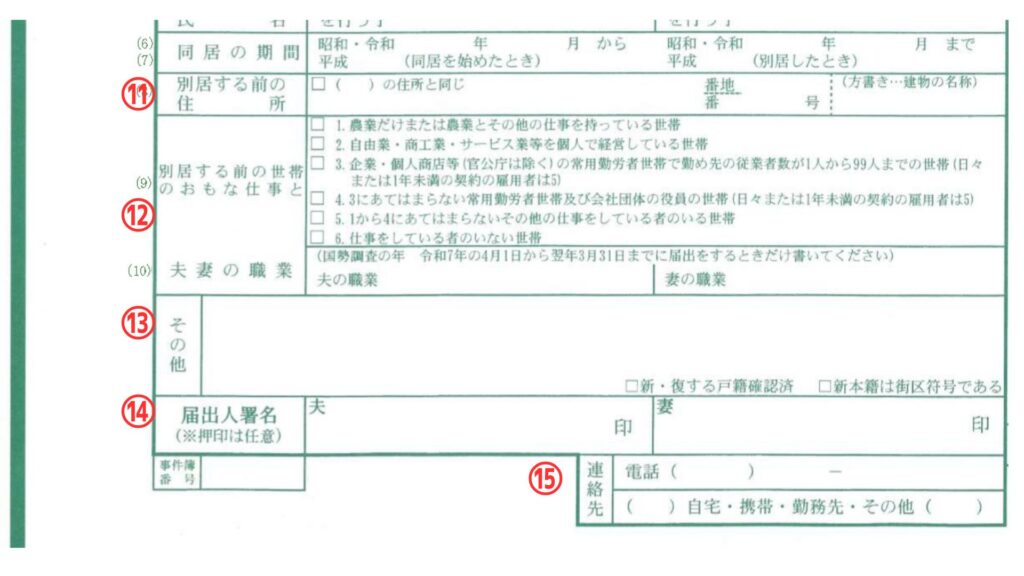

⑩同居の期間

「同居を始めたとき(年月)」には結婚式を挙げた年月、あるいは同居を始めた年月のいずれかはやい年月を書きましょう。一方、「別居したとき(年月)」には別居した年月を書きますが、別居歴がないか、離婚届を提出する際に別居していない場合は空欄でかまいません。

年月の記憶が曖昧な場合はおおよその年月でかまいません。諸事情で同居期間がない場合は、「同居の期間」を空欄にしたまま、離婚届の「その他」の欄に「同居期間なしのため、空欄」と書いておくとよいでしょう。

⑪別居する前の住所

離婚届を提出する際に別居している場合は、最後に同居していたときの住所を書きます。先の「住所」と同じく、「●●丁目●●番地●●」と正確に書きましょう。別居してない場合は空欄のままでかまいません。

⑫別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業

1~6の該当する箇所にチェックを入れます。「夫妻の職業」は国勢調査がある年にだけ書けば大丈夫です。

⑬その他

その他には、

- 養父母の氏名と続き柄

- 同居期間がないこと

- その他必要な特記事項

を書きます。

⑭届出人の署名

届出人とは離婚する夫婦のことです。夫、妻それぞれが自筆で書く必要があります。相手の署名は、相手に無断で書くことはもちろん、頼まれても書いてはいけません。古い書式だと署名の横に印鑑を押す「㊞」のマークがあるかもしれませんが、印鑑を押すかどうかは任意です。

なお、夫婦双方の署名が必要なのは協議離婚の場合だけです。調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合は、夫婦の一方が署名すれば足ります。

⑮連絡先

連絡先には、離婚届の訂正等が必要となったときに対応できる人の電話番号・携帯電話番号を書いておきます。離婚届を郵送で提出する場合、代理人に提出してもらう場合は必ず書いておきましょう。

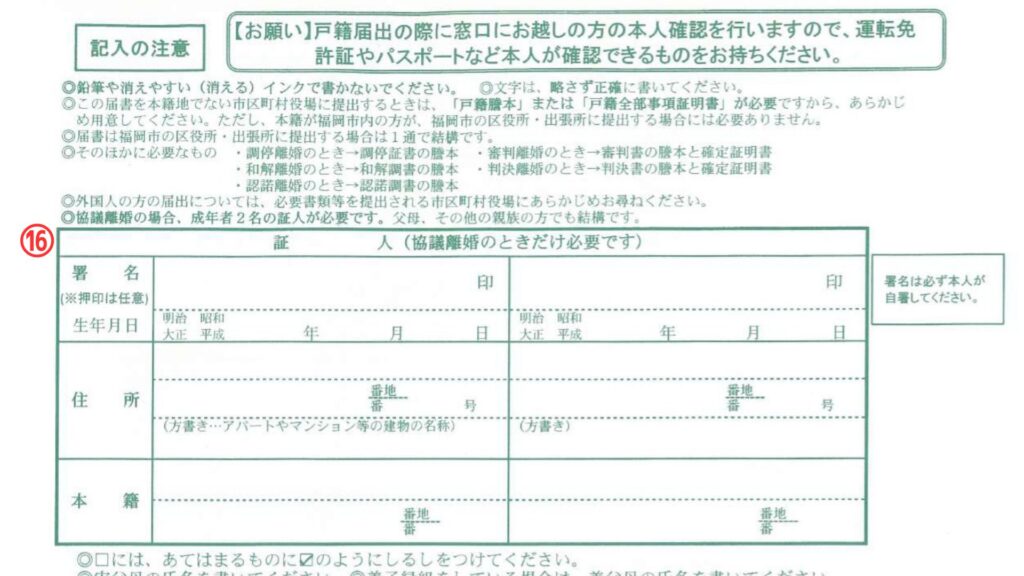

⑯証人

証人の欄は協議離婚の場合のみ書きます。証人は18歳以上(20歳以上ではない)の者で、かつ、夫婦以外の人であれば誰でもなることができます。証人の署名は証人自身に書いてもらう必要があります。押印は「届出人」と同じく任意です。

離婚届の提出先

離婚届の提出先は

- 本籍地の役所

- 居住地の(住民票上の住所がある)役所

- 所在地の(一時的に滞在している場所の)役所

のいずれかです。

本籍地の役所以外の役所に離婚届を提出する場合は戸籍謄本の提出が必要です。また、代理人は所在地の役所には離婚届を提出することができない点に注意が必要です。

離婚届の必要書類

離婚届を提出する際は、離婚届のほかにも書類が必要です。離婚方法、離婚届の提出方法によって必要なものが異なります。不備があると離婚届が受理されませんので提出前にしっかり確認しておきましょう。

関連記事

離婚届の提出方法

離婚届の提出方法は、

- 役所に直接もっていく(持参)

- 郵送

- 代理人にもっていてもらう

の3通りです。

それぞれのメリット、デメリットをよく把握した上で、ご自分にとって最適な方法を選択しましょう。

離婚届の提出期限

協議離婚の場合、提出期限はありません。一方、調停・和解・認諾離婚の場合は成立の日を含めて10日以内、審判・判決離婚の場合は確定日を含めて10日以内に離婚届を提出しなければいけません。

関連記事

離婚届を提出する時間帯

平日の開庁時間帯はもちろん、役所によっては平日の開庁時間外や休日でも受け付けています。役所のホームページなどで確認しておきましょう。

誰が離婚届を提出する?

どちらが提出しなければならないという決まりはありませんが、離婚届が提出されず離婚が成立しないという事態を防ぐため、

- 離婚を強く希望する方

- 離婚によってプラスの効果を受ける方(※)

が提出した方がよいでしょう。離婚協議書や離婚公正証書を作る際は、離婚届の提出者や提出期限に関する条項を盛り込んでおくとよいでしょう。

※親権を得る、養育費・慰謝料等を受け取る方

離婚届を勝手に提出できる?

協議離婚では、離婚届に相手のサインが必要ですので、相手に無断で離婚届を提出することはできません。

もし、あなたが離婚届の「届出人」欄に相手の名前を書いて提出した場合、相手の離婚意思を欠きますから、離婚は無効です。また、万が一あなたが書いたことが発覚した場合は次の罪に問われる可能性があります。相手の名前を書いて提出することは絶対にやめましょう。

・相手の名前を書いた行為について

→有印私文書偽造罪(刑法159条1項)

・偽造した離婚届を提出した行為について

→偽造有印私文書行使罪(刑法161条1項)

・戸籍に事実とは異なる事実を記載させた行為について

→公正証書原本不実記載罪(刑法157条)

なお、

- 相手に勝手に名前を書かれて離婚届を出されそう

- 勢いでサインした離婚届を相手に預けている

- いつ出されるか不安

という方は、役所に離婚届不受理申出をしておきましょう。

離婚届を提出する前にもう一度チェックを

離婚届は記載内容、必要書類に不備があると受理してもらえません。協議離婚の場合は、離婚届が受理されないと離婚は成立しません。離婚届に不備があると、内容によっては持ち帰って訂正したり、後日、役所に足を運んで訂正したりと時間と手間をとられてしまいます。役所に離婚届を提出する前に、今一度、次の点をチェックして完璧な状態に整えてから離婚届を提出するとよいでしょう。

□ 鉛筆、消せるボールペンで書いてないか?

□ 修正液、修正テープは使っていないか?

□ 内容は正確か?

□ 記載内容に漏れはないか?

□ 役所の担当者が見てもわかる文字か?

□ 必要書類はすべてそろっているか?