- 離婚協議書って何ですか?

- 公正証書との違いは何ですか?

- 誰が作るのでしょうか?

- 自分で作成することはできますか?

- 離婚協議書にはどんな内容を盛り込んだらいいですか?

- 離婚協議書の書き方を知りたいです

この記事では、このような疑問、悩みにお応えします。

離婚にあたってつくることができる書面が離婚協議書です。しかし、そもそも離婚協議書がどういう書面なのか、つくった方がいいのか、つくるメリットは何か、つくるとしてどんな項目・内容を盛り込んだらよいのか、公正証書との違いは何かなど、いろいろわからないことだらけだと思います。

そこで、今回は、離婚協議書の作成のプロである行政書士が離婚協議書や離婚協議書の書き方について一から詳しく、丁寧に解説していきます。この記事を繰り返しお読みいただくことで、ある程度ご自分でも離婚協議書を作ることができるようになりますので、ぜひじっくり時間をかけてお読みいただければと思います。

この記事を書いた人

-

離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。

→プロフィールはこちら

最新の投稿

- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】

- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説

- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します

- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します

離婚協議書とは

離婚協議書とは離婚に向けて夫婦で話し合って合意した内容を盛り込んだ書面のことをいいます。

離婚協議書は契約書の一種で、標題を離婚協議書ではなく離婚契約書、離婚合意書とすることもあります。契約書であるがゆえに、一度サインした以上は、お互いに離婚協議書に盛り込んだ内容を誠実に守っていくことが求められます。

離婚協議書を作る目的はトラブル防止

離婚協議書を作る一番の目的は、離婚した後に言った・言わないのトラブルを防止することにあります。

確かに、口約束も法的には有効ですが、口約束だけだと、ときの経過とともに記憶が曖昧になり、どんな取り決めをしたのか離婚したあとで言った・言わないのトラブルになる可能性が高いです。離婚協議書を作っておくことで、こうしたトラブルになることを心配せずに生活していくことができます。

公正証書とは

離婚協議書に似た書面として(離婚)公正証書があります。公正証書とは公証人が作成する公文書で、盛り込む項目(親権、養育費など)は離婚協議書とほぼ同じですが、以下で解説するとおり、強制力の有無や内容などに大きな違いがあります。

関連記事

離婚協議書と公正証書との違い

離婚協議書と公正証書とでは「強制力の有無」、「作る人」、「作り方」、「内容(自由度)」、「証明力」、「費用」の点で大きな違いがあります。

違い①~強制力の有無

まず、離婚協議書と公正証書との一番の違いは強制力(※1)の有無です。

離婚協議書は「過去に〇〇の合意をした」ことを証明する証拠にはなりますが、その合意内容を強制的に実現するまでの力はありません。相手が養育費などの金銭の支払いに応じない場合は、裁判を起こして強制力のある書面を獲得する必要があります。

一方、公正証書は合意内容を証明する証拠になるのはもちろん、強制力もありますから、わざわざ裁判を起こす労力と手間を省くことができます(※2)。また、強制力があることで、相手にお金を払ってもらいやすくなるという間接的な効果も期待できます。

※1 公正証書を作っておけば、相手の給与などの財産を差し押さえる手続き(裁判)をとることができます。また、財産を差し押さえる前提として、裁判所を通じて相手の財産を開示させたり、市区町村などの公的機関に相手の勤務先の情報を教えてもらう手続きをとることができます。

※2 ただし、強制力のある公正証書を作るには、強制力のある公正証書を作ることに対する相手の同意が必要となります。公正証書を作った場合、強制力のある書面を獲得するための裁判は必要ありませんが、財産を差し押さえるための裁判は別途必要となります。

違い②~作る人

次に、離婚協議書と公正証書を作る人です。

離婚協議書は誰でも作ることができます。もちろん、夫婦で協力して作っていただいてもかまいません。一方、公正証書は公証役場に勤める公証人しか作ることができません。行政書士や弁護士などの専門家でも公正証書を作ることができません。ただし、公証人が公正証書を作るときに提出を求められることがある書面(公正証書の原案)は誰でも作ることができます。

関連記事

違い③~作り方

次に、離婚協議書と公正証書の作り方です。

離婚協議書の作り方は自由です。作る場所や時間、手順に縛られません。一方、公正証書は公証人が公証役場で作成します。あらかじめ必要書類などを準備したり、公証人との面談や公正証書を確認してサインする手続きも必要になります。また、日程を調整した上で、面談やサインのために公証役場まで足を運ぶ必要があります。

違い④~内容(自由度)

次に、離婚協議書と公正証書に盛り込む内容や内容の自由度です。

離婚協議書は自由度の高い書面です。常識に反しない内容であれば、夫婦で盛り込みたいと考える内容を自由に盛り込むことができます。一方、公正証書には、必ずしも夫婦が希望する内容を盛り込めるわけではありません。公証人は法律のプロですから、公証人が公正証書に盛り込んでも法的に意味をなさないと考える内容は公正証書に盛り込んでくれないこともあります。

違い⑤~証明力

次に、離婚協議書と公正証書の証明力です。

証明力とは、第三者が離婚協議書や公正証書を見たときに第三者に与えるインパクトの度合い、すなわち、信用力のことです。一般に、離婚協議書よりも公正証書の方が証明力が高い書面だと認識されます。それは、公正証書が公証人の主導のもと、きちんとした手続きを踏んだ上で作られる書面だからです。もっとも、離婚協議書でも内容がしっかりしていれば、公正証書と同等の証明力をもちます。

違い⑥~費用

最後に、離婚協議書、公正証書を作るための費用です。

行政書士などの専門家に作成を依頼しない限り、離婚協議書は無料で作ることができます。一方、公正証書の作成では費用が発生します。おおむね2万円~6万円の範囲内でおさまることが多いですが、具体的な金額は公正証書に盛り込む内容などによって異なります。公正証書の原案作成などを専門家に依頼した場合は、その費用もかかります。

離婚協議書と公正証書、どちらを作るべき?

公正証書は、万が一、お金を払う義務のある人が将来約束どおりにお金を払わなくなることに考えてに備えて作る書面です。このことから、養育費や慰謝料などのお金を分割で払うこと求めるときは公正証書を作るべきといえます。

もっとも、強制力をもつ公正証書を作るためには相手の同意が必要です。金銭の未払いが不安だからといって、公正証書を作ることにこだわりすぎると相手との信頼関係が崩れ、同意を得られなくなることも考えられます。

代理人を選ばない限り公正証書は一人で作ることはできません。公正証書の作成を希望する場合は相手の同意が得られるよう、誠実に冷静に話し合いを進めていくことが求められます。

離婚協議書は誰が作る?自分で作成できる?

離婚協議書は誰でも作ることができます。専門家しか作成することができない、専門家に作成を依頼しなければいけないという決まりはありません。また、夫婦のどちらが作成しなければならないという決まりもありません。ただ、できれば、自分で原案を作成してみることをおすすめします。

自分で離婚協議書を作成してみることで、相手と話し合うべき内容を整理した上で話し合いに臨むことができますから、話し合いをスムーズに進めることができ、話し合いの負担軽減にもつながります。また、あなた自身が納得できる質の高い離婚協議書を作成することにもつながります。

ただし、最終的には離婚協議書に不備がないかどうか専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。これまで一般の方がつくった離婚協議書をいくつも見てきましたが、どれも穴があるものばかりで、正式な書面として使えるものはありませんでした。一からつくる場合よりも費用を安く抑えることができますので、ぜひ一度ご検討いただければと思います。

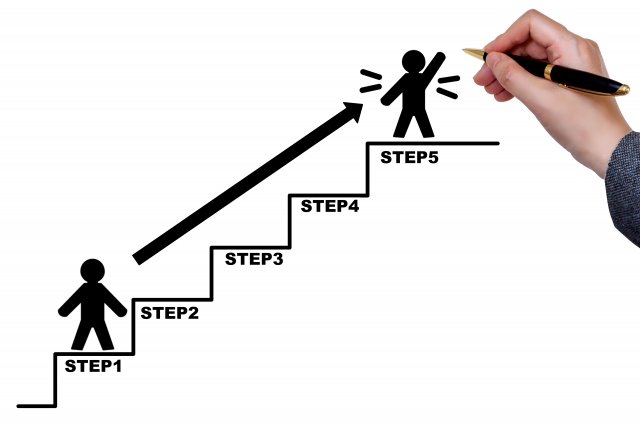

離婚協議書を完成させるまで流れ

離婚協議書を完成させるまでの流れは次のとおりです。

① 離婚の準備をする

② 相手と話し合う内容を考える

③ 離婚協議書の原案を作成する

④ 相手に離婚を切り出す → 調停?

⑤ 離婚協議書を取り交わす→ 専門家のチェック

離婚を思い立ったら、相手に離婚を切り出す前に離婚準備をはじめるのが基本です(①)(ただし、DVを受けているなど、ただちに身の安全を確保すべき場合は除きます)。

今現在、相手の収入に頼って生活している、離婚後の生活が不安という方は、離婚後の収入を確保するための準備から真っ先にとりかかる必要があります。

もし、相手と話し合える状況であれば、離婚の準備の並行して相手と何を話し合うかも考えておく必要があります(②)。本やネットなどを使って情報収集するのも一つの方法です(※本サイトでも必要な情報を掲載していますので参考にしてみてください)。

本やネットなどで情報収集して知識を習得し、相手と何を話し合えばいいのかある程度わかってきたら離婚協議書の原案の作成にとりかかります(③)。わからない箇所は空欄にしておき、相手との話し合い後に埋めていきます。

離婚の準備を終え、離婚後の生活の不安を取り除けた段階で相手に離婚を切り出します(➃)。話し合いでは離婚と養育費などの離婚条件に関する合意を目指します。相手が話し合いに応じない、話し合いが進まない場合は調停を検討します。

話し合いではあなたの希望を伝えた上で、相手の希望ともうまく折り合いをつけながら話をまとめていきます。粘り強く何度か話し合いを重ねた上で、離婚と離婚条件について合意できたら正式な離婚協議書に修正し、サインします。

繰り返しになりますが、①から⑤の間で専門家を間に挟んでいない場合は、必ず専門家のチェックを受けるようにしてください。

離婚協議書の書き方

それでは、ここからは、離婚協議書の書き方について解説していきます。まずはじめに離婚協議書がどんなものか全体像をみていただいた上で、各条項の書き方について詳しく解説していきたいと思います。

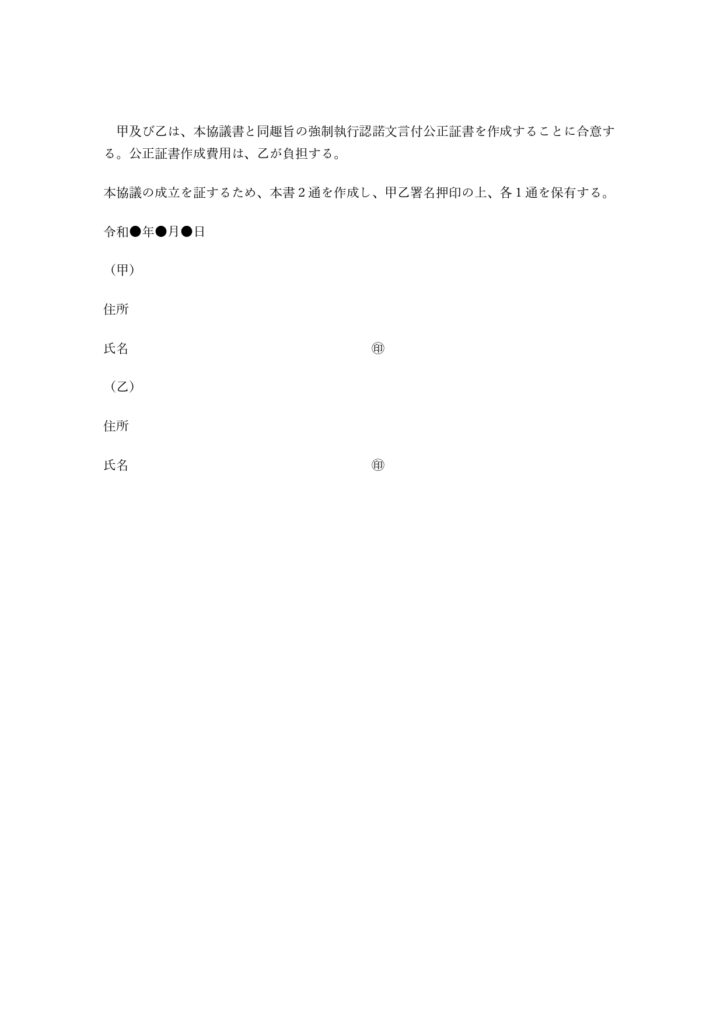

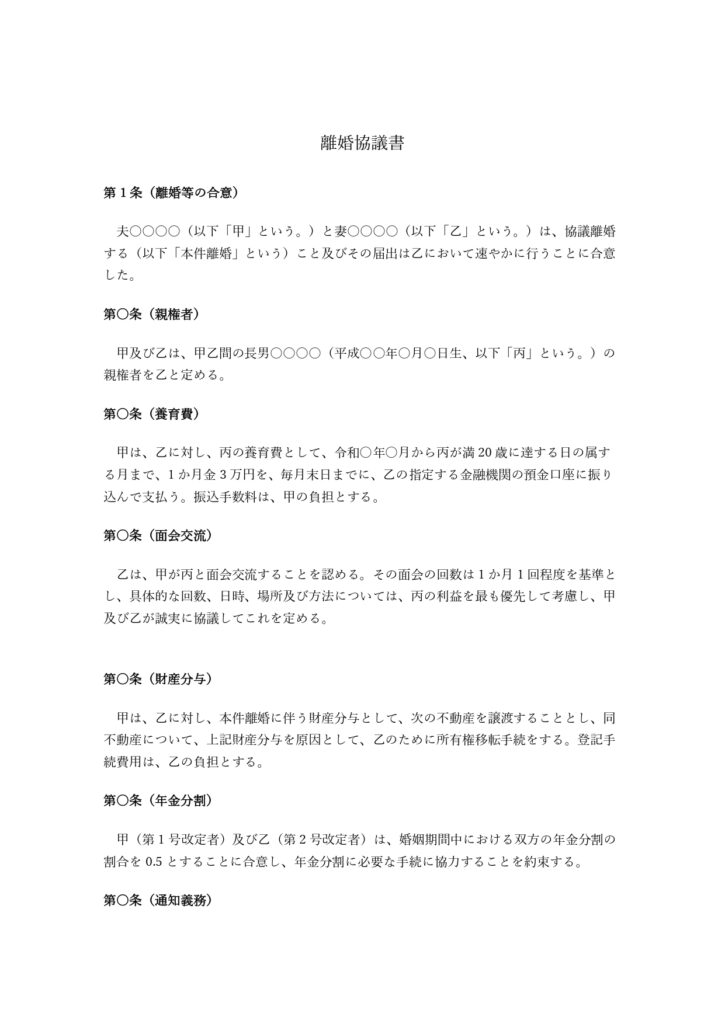

全体像

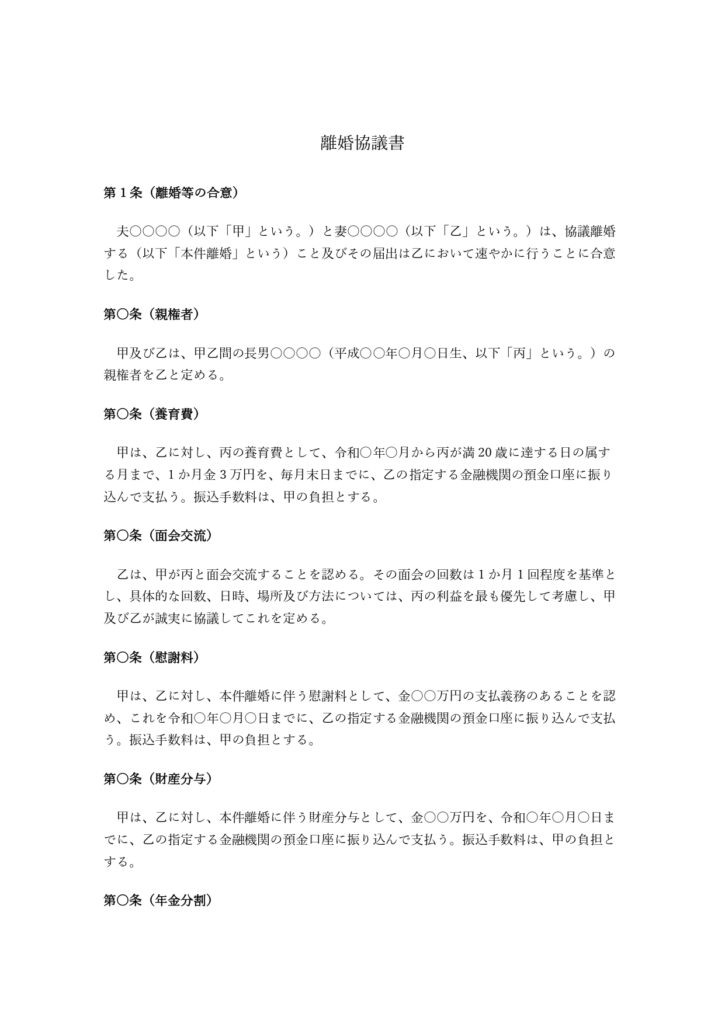

離婚協議書の全体像はこちらです。

第1条(離婚等の合意)

夫〇〇〇〇(以下「甲」という。)と妻〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、協議離婚する(以下「本件離婚」という)こと及びその届出は乙において速やかに行うことに合意した。

第〇条(親権者)

甲及び乙は、甲乙間の長男〇〇〇〇(平成〇〇年〇月〇日生、以下「丙」という。)の親権者を乙と定める。

第〇条(養育費)

甲は、乙に対し、丙の養育費として、令和〇年〇月から丙が満20歳に達する日の属する月まで、1か月金3万円を、毎月末日までに、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

第〇条(面会交流)

乙は、甲が丙と面会交流することを認める。その面会の回数は1か月1回程度を基準とし、具体的な回数、日時、場所及び方法については、丙の利益を最も優先して考慮し、甲及び乙が誠実に協議してこれを定める。

第〇条(慰謝料)

甲は、乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金〇〇万円の支払義務のあることを認め、これを令和〇年〇月〇日までに、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

第〇条(財産分与)

甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、金〇〇万円を、令和〇年〇月〇日までに、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

第〇条(年金分割)

甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)は、婚姻期間中における双方の年金分割の割合を0.5とすることに合意し、年金分割に必要な手続に協力することを約束する。

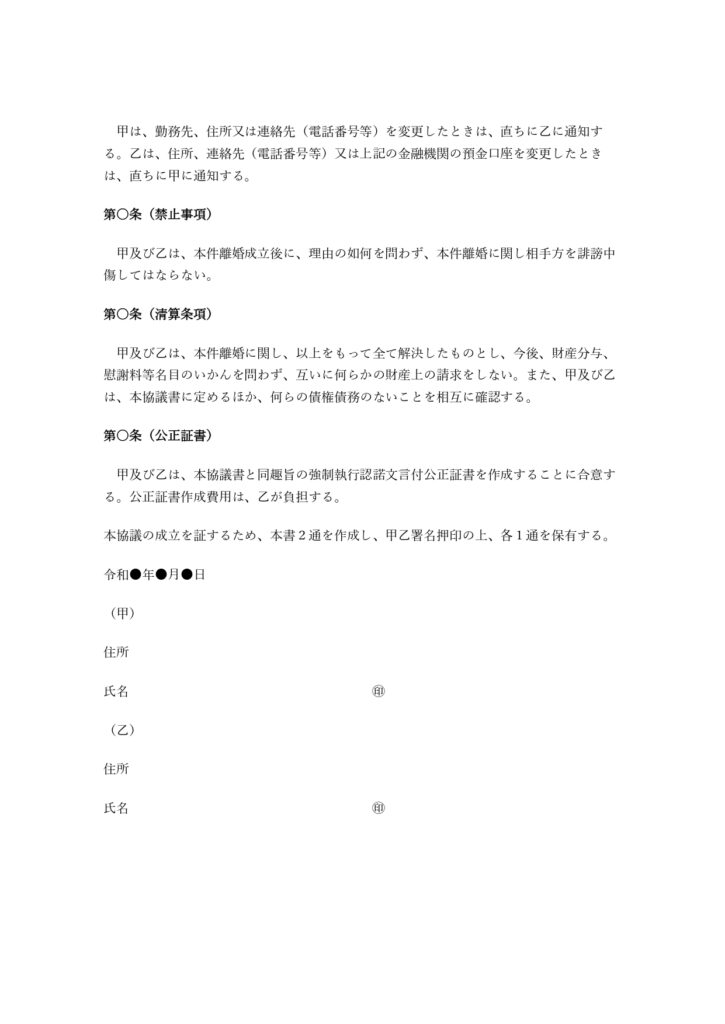

第〇条(通知義務)

甲は、勤務先、住所又は連絡先(電話番号等)を変更したときは、直ちに乙に通知する。乙は、住所、連絡先(電話番号等)又は上記の金融機関の預金口座を変更したときは、直ちに甲に通知する。

第〇条(禁止事項)

甲及び乙は、本件離婚成立後に、理由の如何を問わず、本件離婚に関し相手方を誹謗中傷してはならない。

第〇条(清算条項)

甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目のいかんを問わず、互いに何らかの財産上の請求をしない。また、甲及び乙は、本協議書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。

第〇条(公正証書)

甲及び乙は、本協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作成することに合意する。公正証書作成費用は、乙が負担する。

本協議の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各1通を保有する。

令和●年●月●日

(甲)

住所

氏名 ㊞

(乙)

住所

氏名 ㊞

標題

標題は「離婚協議書」とすることが一般的ですが、「離婚協議書とは」の箇所でも述べたように、離婚契約書、離婚合意書としても問題はありません。

離婚等の合意

【案①】

第1条(離婚等の合意)

夫〇〇〇〇(以下「甲」という。)と妻〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、協議離婚する(以下「本件離婚」という)こと及びその届出は乙において速やかに行うことに合意した。

【案②】

第1条(離婚等の合意)

夫〇〇〇〇(以下「甲」という。)と妻〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、令和○年〇月〇日をもって協議離婚すること及び乙がその届出を同月〇日までに行うことに合意した。

ここでは協議離婚の合意のほか、離婚届の提出について書きます。協議離婚は役所に離婚届が受理されてはじめて成立しますから、離婚届の提出者や提出時期についても書いておくとよいです。離婚届の提出者は親権に関する書き換えを防止のために親権者としましょう。具体的な提出時期を書く場合は、離婚協議書を取り交わした日と提出時期との間を空けないようにしましょう。

親権者

【案①】(子ども一人)

第〇条(親権者)

甲及び乙は、甲乙間の長男〇〇〇〇(平成〇〇年〇月〇日生、以下「丙」という。)の親権者を乙と定める。

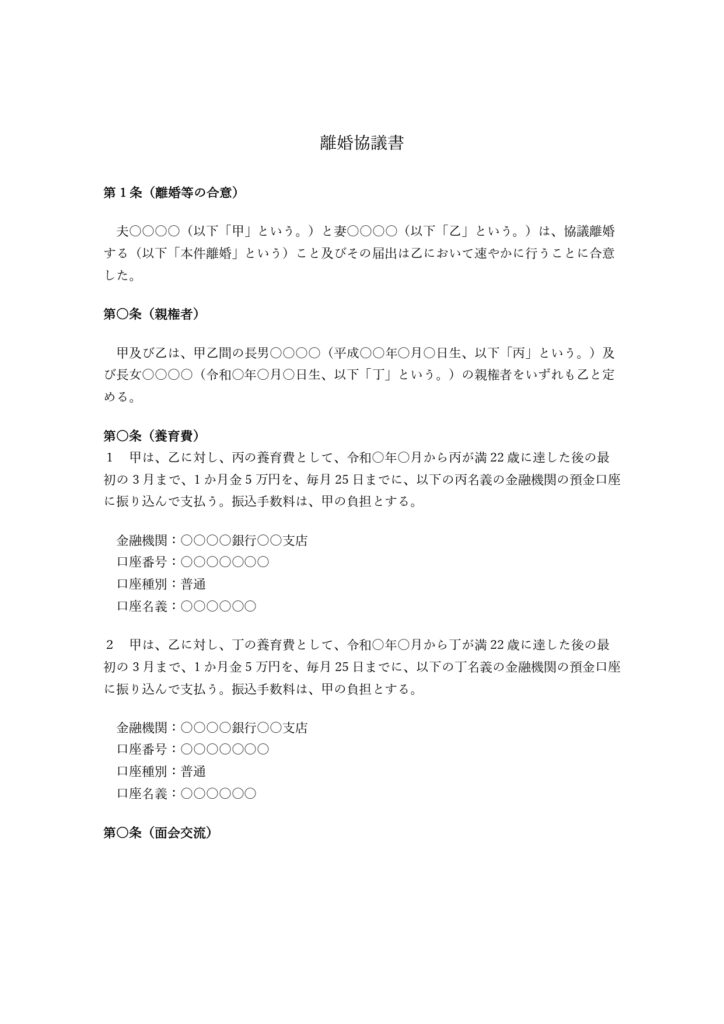

【案②】(子ども二人)

第〇条(親権者)

甲及び乙は、甲乙間の長男〇〇〇〇(平成〇〇年〇月〇日生、以下「丙」という。)及び長女〇〇〇〇(令和〇年〇月〇日生、以下「丁」という。)の親権者をいずれも乙と定める。

子どもがいる場合、親権者について決めなければ離婚できません。離婚協議書には誰が、誰の親権者になるかについて書きます。子どもを特定するため生年月日を書くのが一般的です。続柄、漢字の字体、生年月日に誤りがないよう細心の注意を払ってください。

養育費

【案①】(子ども一人)

第〇条(養育費)

甲は、乙に対し、丙の養育費として、令和〇年〇月から丙が満20歳に達する日の属する月まで、1か月金3万円を、毎月末日までに、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

【案②】(子ども二人)

第〇条(養育費)

1 甲は、乙に対し、丙の養育費として、令和〇年〇月から丙が満22歳に達した後の最初の3月まで、1か月金5万円を、毎月25日までに、以下の丙名義の金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

金融機関:〇〇〇〇銀行〇〇支店

口座番号:〇〇〇〇〇〇〇

口座種別:普通

口座名義:〇〇〇〇〇〇

2 甲は、乙に対し、丁の養育費として、令和〇年〇月から丁が満22歳に達した後の最初の3月まで、1か月金5万円を、毎月25日までに、以下の丁名義の金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

金融機関:〇〇〇〇銀行〇〇支店

口座番号:〇〇〇〇〇〇〇

口座種別:普通

口座名義:〇〇〇〇〇〇

養育費については、どの子どもに関する養育費かを明確にし、分割で請求する場合は、請求する始期・終期、毎月の養育費の額、支払期限、支払方法、振込手数料の負担者(口座振り込みとする場合)を書きます。子どもが複数いる場合は、【案②】のように子どもごとに条項を設けましょう。

面会交流

【案①】(子ども一人)

第〇条(面会交流)

乙は、甲が丙と面会交流することを認める。その面会の回数は1か月1回程度を基準とし、具体的な回数、日時、場所及び方法については、丙の利益を最も優先して考慮し、甲及び乙が誠実に協議してこれを定める。

【案②】(子ども二人)

第〇条(面会交流)

乙は、甲が丙及び丁と面会交流することを認める。その面会の回数は1か月1回程度を基準とし、具体的な回数、日時、場所及び方法については、丙及び丁の利益を最も優先して考慮し、甲及び乙が誠実に協議してこれを定める。

面会交流を実施する場合は、面会交流のルール(頻度、日にち、時間帯など)を決める必要があります。ただし、面会交流を長期にわたって実施していく場合は、子どもの希望や体調に応じて柔軟に対応できるよう、離婚協議書に盛り込む内容は案のようにざっくりとした内容にとどめ、面会交流のつど話し合っていくことにした方が望ましいと考えられています。

慰謝料

【案①】

第〇条(慰謝料)

甲は、乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金〇〇万円の支払義務のあることを認め、これを令和〇年〇月〇日までに、以下の乙名義の金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

金融機関:〇〇〇〇銀行〇〇支店

口座番号:〇〇〇〇〇〇〇

口座種別:普通

口座名義:〇〇〇〇〇〇

【案②】

第〇条(慰謝料)

1 甲は、乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金〇〇万円の支払義務のあることを認め、これを分割して、令和〇年〇 月〇日から同年〇月〇日まで、毎月〇〇日までに、〇万円ずつ、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

金融機関:〇〇〇〇銀行〇〇支店

口座番号:〇〇〇〇〇〇〇

口座種別:普通

口座名義:〇〇〇〇〇〇

2 甲が前項の分割金の支払を怠り、その額が〇万円に達したときは、甲は当然に期限の利益を失い、乙に対し、前条の金員から既払金を控除した残額及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済まで年〇%の割合による遅延損害金を直ちに支払う。

慰謝料の未払い防止、相手との縁を切るという観点からすれば、慰謝料は一括払いを求めていくことをおすすめします【案①】が、分割払いに応じざるをえない場合もあると思います。【例②】は分割払いの条項です。分割金の未払いを防止するため、第2項のように、期限の利益の喪失や遅延損害金に関する条項を設けておきます。

財産分与

【案①】

第〇条(財産分与)

甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、金〇〇万円を、令和〇年〇月〇日までに、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

【案②】

第〇条(財産分与)

甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、次の不動産を譲渡することとし、同不動産について、上記財産分与を原因として、乙のために所有権移転手続をする。登記手続費用は、乙の負担とする。

【案①】は金銭を財産分与する場合の条項例です。金銭で財産分与する場合は、養育費や慰謝料と同じく、一括払いか分割払いか、金額、支払期限、支払方法、遅延損害金などはどうするのかを考えておく必要があります。【案②】は不動産(土地、建物)を財産分与する場合の条項例です。

年金分割

第〇条(年金分割)

甲(第1号改定者)及び乙(第2号改定者)は、婚姻期間中における双方の年金分割の割合を0.5とすることに合意し、年金分割に必要な手続に協力することを約束する。

年金分割とは厚生年金保険料の納付実績を分割するものです。夫婦のいずれかが厚生年金に加入している、あるいは加入していたことがある場合は納付実績を分割することができます。年金分割には合意分割と3号分割があり、合意分割する場合は条項例のように、分割と分割割合(上限0.5)について合意しておく必要があります。

通知義務

第〇条(通知義務)

甲は、勤務先、住所又は連絡先(電話番号等)を変更したときは、直ちに乙に通知する。乙は、住所、連絡先(電話番号等)又は上記の金融機関の預金口座を変更したときは、直ちに甲に通知する。

養育費を請求する場合やや面会交流を実施する場合は、離婚後も相手とコンタクトがとれる状態を確保しておくことが大切です。条項例は養育費の支払義務を負う側(甲)にのみ通知義務を課していますが、乙にも通知義務を課す条項例とすることもできます。なお、通知義務は努力規定のようなもので、違反したからといって義務を強制する手段はありません。

関連記事

禁止事項

第〇条(禁止事項)

甲及び乙は、本件離婚成立後に、理由の如何を問わず、本件離婚に関し相手方を誹謗中傷してはならない。

離婚後、お互い(相手)にやって欲しくないことがあればここで書くことができます。上の例のほか、「(正当な理由がある場合を除き、)お互いの個人情報を第三者に開示してはならないこと」、「迷惑行為を行わないこと」などを書くことが多いです。

清算条項

【案①】

第〇条(清算条項)

甲及び乙は、本件に関し、本協議書に定めるもののほか何らの債権債務のないことを相互に確認し、今後、名義の如何を問わず金銭その他一切の請求をしない。

【案②】

第〇条(清算条項)

甲及び乙は、本件離婚に関し、以上をもって全て解決したものとし、今後、財産分与、慰謝料等名目のいかんを問わず、互いに何らかの財産上の請求をしない。また、甲及び乙は、本協議書に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する。

清算条項とは、離婚後は離婚協議書で定めたことに関する請求以外の請求をしないこと、を定めた条項のことです。清算条項を設けることで、夫婦間の金銭的な請求関係を終局的に解決することにつながります。なお、清算条項を設けても、養育費は請求することができます。

公正証書の作成

第〇条(公正証書)

甲及び乙は、本協議書と同趣旨の強制執行認諾文言付公正証書を作成することに合意する。公正証書作成費用は、乙が負担する。

養育費などの金銭の合意をした場合は、相手にきちんとお金を払ってもらうためにも、強制執行が可能な公正証書(強制執行認諾文言付公正証書)を作っておくことをおすすめします。強制執行認諾文言付公正証書を作るにはお互いの合意が必要です。合意する場合は公正証書の作成費用の負担者も書いておくとよいです。

関連記事

締め、日付、署名・押印

締めは「本協議の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各1通を保有する。」が定型です。

日付は、離婚協議書に署名・押印する日を書きます。住所は必須ではありません。相手に知られたくない場合は書かないか、本籍・生年月日で代用する方法もあります。

署名は記名ではなく自署で行います。印鑑は認印でもかまいませんが、本人が署名・押印したことを確実に証明するには実印(印鑑登録している印鑑)を押しておきましょう。

離婚協議書のサンプル

それでは、ここで、いくつかのパターン別に離婚協議書のサンプルをお示しします。無料でダウンロードできますので、自分で離婚協議書の作成にチャレンジしてみたい方はご活用ください。

ただし、離婚協議書に盛り込む内容は、ご夫婦の事情や希望などによってそれぞれまったく異なります。100組の夫婦がいれば100通りの離婚協議書があり、一つとして同じものはありません。

あくまでサンプルは参考程度にとどめ、ご夫婦の事情や希望に合った離婚協議書を作ることを心がけてください。

子供一人Ver

子供二人Ver

慰謝料なし・財産分与(不動産)Ver

金銭の取り決めをした場合は公正証書へ

繰り返しになりますが、離婚協議書に養育費などの金銭(分割払い)の取り決めを盛り込んだときは公正証書を作成しましょう。

「離婚協議書と公正証書との違い」の箇所でも述べたように、離婚協議書には強制力がありません。離婚協議書のみだと、万が一、相手に養育費などの金銭未払いが生じたときに、相手から強制的に金銭を回収する手段がありません。

公正証書を作成するにあたって離婚協議書の作成は必須ではありませんが、離婚協議書を作成しておくことで、公証人に公正証書に盛り込んで欲しい内容を漏れなく伝えることができますし、公証人と何度も打ち合わせをしなくて済むなど手続きをスムーズに進めることができます。

関連記事

離婚協議書に関するQ&A

最後に、離婚協議書でよくある疑問についてお応えします。

離婚協議書を作らなければ離婚できませんか?

離婚協議書を作らなくても(協議)離婚することは可能です。

法律で要求されている協議離婚の成立要件は「離婚意思の合致」、「離婚届の受理」、「親権者の指定」のみで、離婚協議書の作成は要件とされていません。ただ、離婚後に言った・言わないのトラブルになることを避けるには離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。

自分で作る離婚協議書と専門家が作る離婚協議書とで効力に違いはありますか?

離婚協議書を誰が作ったかで効力が異なることはありません。

ただ、それはきちんと不備のない離婚協議書が作れていればの話です。これまで専門家以外の方が作った離婚協議書を見てきましたが、どれも不備があり、そのままサインしてしまうと離婚後トラブルになりかねないものがほとんどです。繰り返しになりますが、最終的には専門家のチェックを受けておくことをおすすめします。

公正証書を作るにあたって離婚協議書を作らなければいけませんか?

先ほど述べたように、離婚協議書の作成は必須ではありません。

公証人との面談の際、公証人に公正証書に盛り込んでもらいたいことを口頭で伝えることも可能です。ただ、口頭だと伝え漏れ、聞き漏れがあり、あなたの要望が公正証書にきちんと反映されないおそれがあります。よりあなたの要望に沿った公正証書を作ってもらうためにも、あらかじめ離婚協議書などの書面を作成した上で、公証人との面談に臨んだ方がよいといえます。

離婚協議書に記入する日付はいつにすればいいですか?

離婚のときに話し合う項目について過不足なく話し合い、すべての内容について合意し、正式な離婚協議書を作成し、あとは離婚届を提出するだけ、という段階になったら、あらためて離婚協議書にサインする日を設けます。離婚協議書の日付は正式な離婚協議書にサインする日としましょう。

離婚協議書に押す印鑑は三文判でいいですか?

三文判でもかまいませんが、できれば実印(印鑑登録してある印鑑)を押しましょう。

実印で押しておけば、万が一相手からあとで「押したのは自分ではない」という主張をされたときに、役所が発行する印鑑登録証明書によって、「離婚協議書に押された印鑑=あなたと相手が押した印鑑」であることを証明することができます。

離婚協議書が2ページ以上になる場合に気を付けることはありますか?

離婚協議書が2ページ以上になる場合は、ページとページの間に契印を押しましょう。ページの差し替えを防止するためです。契印については以下の記事で詳しく解説されていますので参考にしてみてください。

離婚協議書は何部必要ですか?

あなたの分と相手の分の2部必要です。正式な離婚協議書を印刷する際に、同じ内容の離婚協議書を2部印刷すればよいです。印刷したら、あなたと相手の離婚協議書との間に割印を押します。同じ離婚協議書であることを証明するためです。

離婚協議書は何年間保存しておく必要がありますか?

決まりはありませんが、必要な限り、保管し続けておくことをおすすめします。特に、子どもに関わる取り決め(養育費、面会交流など)をした場合は長期間の保管が必要となります。なお、公正証書を作成した場合、その原本は公証役場で原則20年間保管されます。

離婚協議書を作るには費用がかかりますか?

自分で作る場合はかかりませんが、専門家に依頼した場合は費用がかかります。弁護士の場合は「5万円~15万円」、行政書士の場合は「2万円~10万円」が相場です。公正証書を作る場合は公正証書の作成費用もかかります。

関連記事

離婚協議書の作成に困ったら行政書士に相談

ここまで離婚協議書の書き方などについて解説してきましたが、

- 正直、うまく書けない

- 自分でつくってみたけど大丈夫か不安

という方も多いのではないでしょうか?

もし、離婚協議書の書き方などでお困りのときは行政書士にご相談ください。ご相談は回数・時間を問わず無料です。

何を盛り込めばいいのかわからない、相手と何を話し合ったらいいのかわからない、という状態でもかまいません。今の状況を丁寧にお聞きした上で、書面に盛り込んでいく(相手と話し合うべき)内容を考えていきます。ご相談は24時間、いつでも受け付けています。