- 養育費とは何ですか?

- いつからいつまで請求できますか?

- 養育費の相場はどれくらいですか?

- 養育費の決め方がわかりません

- 再婚したら養育費を受け取ることができませんか?

- 離婚した後に養育費の金額は変更されますか?

- 未払いを防止するにはどうすればいいですか?

- 養育費を請求しないことはできますか?

- 離婚後でも請求できますか?

- 養育費に税金がかかるって本当ですか?

- 胎児の養育費はどうなりますか?

- 婚姻関係にない相手男性に養育費を払ってもらうにはどうすればいいですか?

- 元夫が自己破産したら養育費は請求できませんか?

この記事では、このような疑問、悩みにお答えします。

養育費は離婚後の大事な収入源の一つ、という方も多いと思います。月々の額は大きくないにしても、継続して受け取ることができれば、数年後、数十年後は数百万単位の金額となります。

離婚を思い立ったら相手に離婚を切り出す前にお金の準備を始めるべきですが、その際には養育費をいくら受け取ることができるのか、相手にきちんと払ってもらうにはあらかじめどんなことをやっておくべきか知っておく必要があります。

この記事では、離婚するにあたって必要な養育費に関連する知識をすべて盛り込んであります。「関連記事」とあわせてお読みいただくことで、養育費で必要な知識をすべて身につけることができますので、ぜひ何度も繰り返しながらお読みいただければと思います。

関連記事

この記事を書いた人

-

離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。

→プロフィールはこちら

最新の投稿

- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】

- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説

- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します

- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します

養育費とは?

養育費とは親の子どもに対する扶養義務に基づき負担しなければならない費用です。平たくいえば、子育てに必要な費用のことです。

扶養とは、子どもなど経済的、精神的に自力では生活できない人(被扶養者)を援助することをいいます。扶養義務は被扶養者を扶養する義務のことで、養育費を負担することも扶養義務の一つです。

養育費と扶養義務との関係

この扶養義務は「生活保持義務」と「生活扶助義務」にわかれます。

生活保持義務とは、自分の生活レベルと同程度の生活レベルを被扶養者にも維持しなければならない義務のことです。自分がステーキを食べているなら、子どもにもステーキを食べさせなさい、というのが生活保持義務です。

一方、生活扶助義務とは、扶養義務者が社会的地位、収入等に相応した生活をした上で、なお余力がある範囲で援助する義務のことです。ステーキをべきれずに余った分を子どもに食べさせればいい、というのが生活扶助義務です。

生活扶助義務よりも生活保持義務の方が厳しいことがおわかりいただけると思いますが、このうち養育費の扶養義務は生活保持義務と考えられています。のちほどご紹介する養育費算定表はこの生活保持義務の考え方に基づいて作成されています。

離婚と扶養義務との関係

婚姻関係が継続している間は、双方の親は子どもに対して扶養義務を負いますが、離婚した後はどうでしょうか?この点、離婚した後もどちらの親も子どもに対して扶養義務を負い続けます。

そのため、養育費の支払義務を負う人(※)(以下「義務者」といいます。一方、養育費を受け取る権利がある人を「権利者」といいます。)は、離婚した後も養育費の支払義務を負い続けるのです。

離婚したから、子どもと離れて暮らすことになったから、離婚した後新しいパートナーを見つけたから、新しい家庭を築いたからといって、親の子どもに対する扶養義務(養育費の支払義務)がなくなるわけではありません。

※年収の多い少ないにかかわらず、子どもと離れて暮らす親(非監護親)が養育費の支払義務を負います。

養育費の平均相場

養育費の金額を決めるにあたって気になるのが、「他の人が毎月どれくらいの金額を受け取っているのか?」ということではないでしょうか?

この点、厚生労働省が公表している「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果」によりますと、平成28年(2016年)の養育費の平均月額は母子世帯が43,707円、父子世帯が32,550円という結果でした。子どもの数別にみると、

| 子供の数 | 母子世帯 | 父子世帯 |

| 1人 | 38,207円 | 29,375円 |

| 2人 | 48,090円 | 32,222円 |

| 3人 | 57,739円 | 42,000円 |

| 4人 | 68,000円 | - |

という結果で、子どもが増えたからといって必ずしも倍額を受け取っているわけではないことがわかります。また、あくまで平均の額ですから、平均以下の額しか受け取れない場合もあることに注意が必要です。

養育費の相場の調べ方

養育費の相場を知るには、家庭裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表(以下「養育費算定表」といいます。)」を参考にすることが一般的です。

養育費算定表には、

①養育費・子1人表(子0~14歳)

②養育費・子1人表(子15歳以上)

③養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)

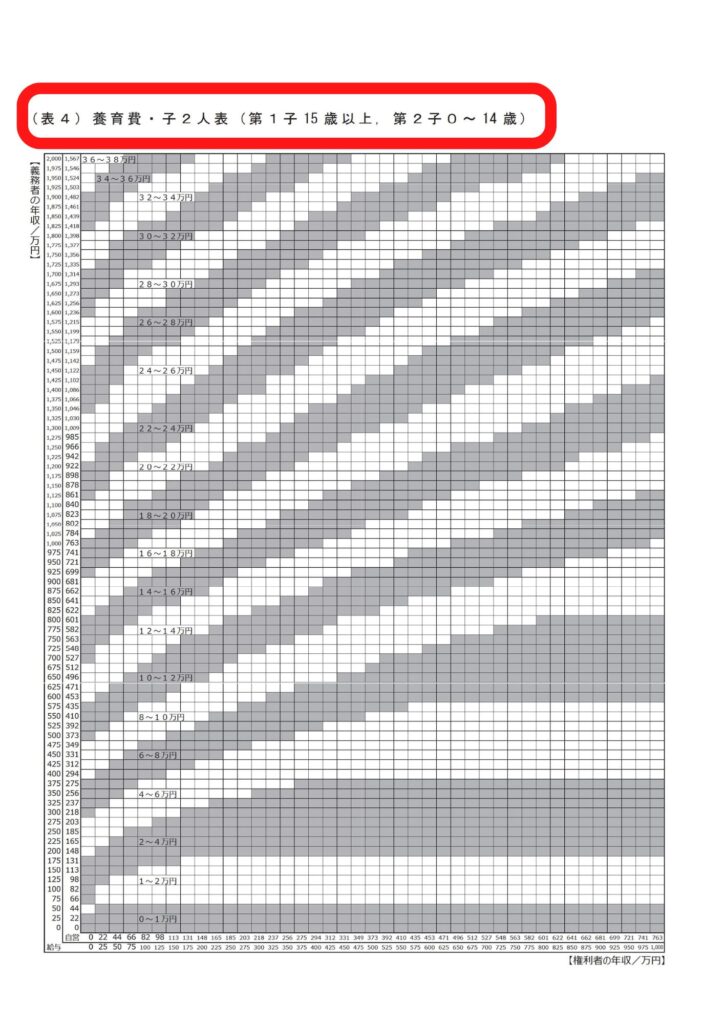

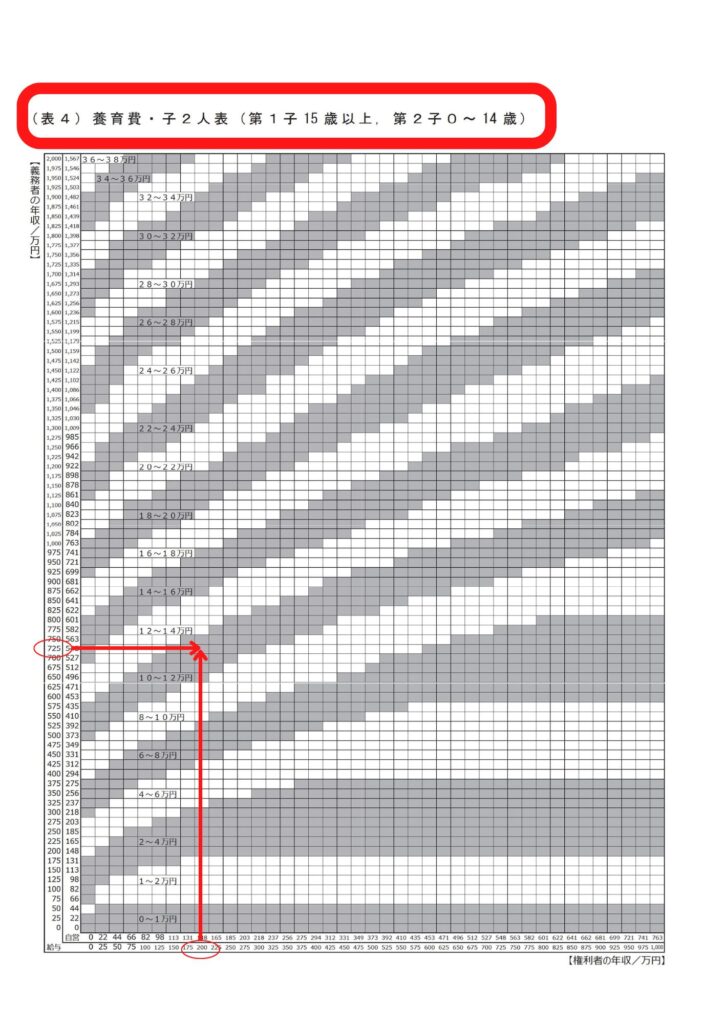

④養育費・子2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)

⑤養育費・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)

⑥養育費・子3人表(第1子、第2子及び第3子0~14歳)

⑦養育費・子3人表(第1子15歳以上、第2子及び第3子0~14歳)

⑧養育費・子3人表(第1子及び第2子15歳以上、第3子0~14歳)

⑨養育費・子3人表(第1子、第2子及び第3子15歳以上)

の9種類があります。それぞれ権利者と義務者の年収、子どもの数、年齢に応じて、月々に受け取ることができる相場(目安)の金額が一目でわかるようになっていますので、まずはあなたの状況に合った養育費算定表を選びましょう

具体例を使って解説

それでは、ここからは、次のケースを使って、養育費算定表の見方を解説していきます。

夫:会社員、年収715万円

妻:会社員、年収192万円

子:長女15歳、長男10歳

まず、今回のケースでは、「➃養育費・子2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)」の養育費算定表を使います。

養育費算定表の縦軸が義務者、横軸が権利者の年収です。年収は給与所得者(会社員、パート、アルバイトなど)の年収と自営業者(個人事業主、フリーランスなど)の年収にわかれています。

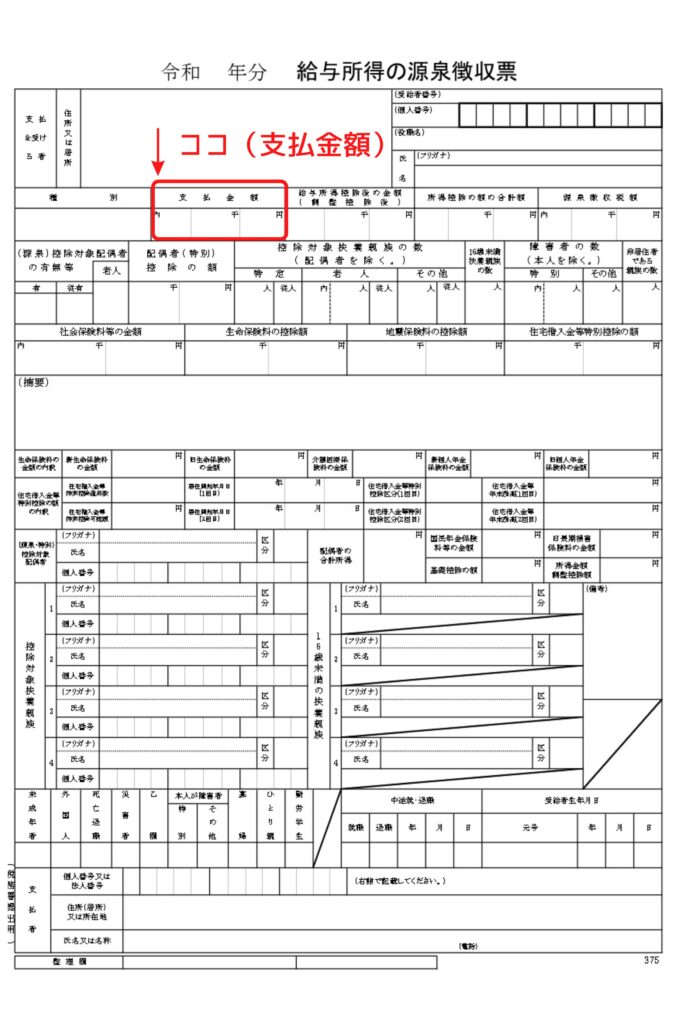

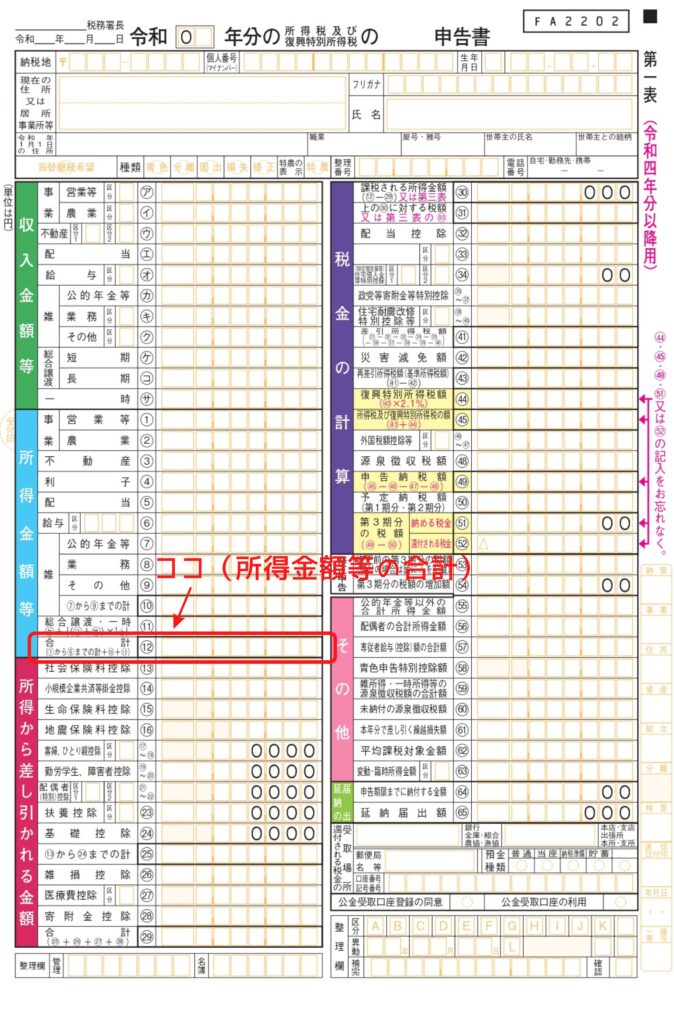

年収は税金等が控除される前の金額です。相手が会社員の場合は源泉徴収票(※給与、給与から天引きされた税金などの金額がわかる書類。年末調整後の12月に会社が発行する。なくした場合は会社に請求すれば発行してくれる。)自営業者の場合は確定申告書で相手の年収をチェックするのが一般的です。

会社員の場合、源泉徴収票の「支払金額」に書かれてある金額が年収となります。一方、自営業者の場合、確定申告書の「所得金額等の合計」に書かれてある金額を年収とするのが簡易的な方法です(ほかにも計算方法がありますが、ケースによっては計算が複雑となり、金額を間違えてしまう可能性があります)。

源泉徴収票、確定申告書以外の相手の年収をチェックする資料としては給与明細書、課税証明書(会社員の場合)、所得証明書、課税証明書(自営業者の場合)があります。相手がこれらの書類を開示しない場合は調停を申立て、裁判所を通じて開示を求めていくことを検討する必要があります。

関連記事

養育費算定表を選んだら、次の順で養育費の相場を調べます。

【手順①】

まず、義務者は会社員ですので縦軸の「給与」の箇所を見ます。上にいくと「700」と「725」がありますが、当てはまる数値がない場合は近い数値を選びます。715に近い数値は「725」ですので、義務者の年収は「725」を基準とします。

【手順②】

権利者の方も手順①と同様に見ると「200」が基準となります。

【手順③】

最後に義務者の年収から横に、権利者の年収から縦に線を伸ばします。今回のケースでは「725」から横に伸ばし、「200」から縦に伸ばし、交差した箇所が養育費の相場です。今回のケースでは「10~12万円」が養育費の相場となります。

なお、子どもが2人以上で15歳以上と0~14歳の子供が混在する場合は、

15歳以上の子ども1人の養育費の相場

=子ども全員分の養育費の相場×85÷(85+62)

0~14歳の子ども1人の養育費の相場

=子ども全員分の養育費の相場×62÷(85+62)

の計算式で1人あたりの養育費の額を算出することができます。

今回のケースで、仮に、子ども全員分の養育費を10万円にした場合、長女の養育費の相場は「10×85÷(85+62)」で5.8万円(約6万円)、長男の養育費の相場は約4万円となります。

養育費算定表はあくまで目安

本来、養育費の金額を決めるにあたっては、収入はもちろん、税金、保険料など様々なことを考慮しなければならず計算が複雑です。養育費算定表はこの複雑な計算をしなくても済むよう、誰でも一目で養育費の金額がわかるように便宜的に作られたもので、あくまで子どもの養育にかかる一般的な費用の額を示しているにすぎません。そのため、養育費の金額を決めるにあたっては養育費算定表にとらわれすぎることなく、個々のケースに応じた適切な金額を決めなければなりません。

【年収、子の数別】養育費の相場

ここからは、権利者の年収と子どもの数別に養育費の相場をみていきましょう。

権利者の年収「0円」、子1人の場合

まず、子どもが14歳以下の場合の養育費の相場は次のとおりです。

| 義務者の年収 | 義務者が会社員 | 義務者が自営業 |

| 年収300万円 | 4~6万円 | 4~6万円 |

| 年収500万円 | 6~8万円 | 8~10万円 |

年収が300万円の場合は義務者が会社員でも自営業でも同じですが、年収が500万円の場合は自営業者の方が高くなることがわかります。

次に、子どもが15歳以上の場合の養育費の相場は次のとおりです。

| 義務者の年収 | 義務者が会社員 | 義務者が自営業 |

| 年収300万円 | 4~6万円 | 6~8万円 |

| 年収500万円 | 8~10万円 | 10~12万円 |

子どもが15歳以上になると、食費や教育費などにお金がかかってきますから、養育費の相場は高額となる傾向です。

権利者の年収「0円」、子2人の場合

まず、子どもが2人とも14歳以下の場合の養育費の相場は次のとおりです。

| 義務者の年収 | 義務者が会社員 | 義務者が自営業 |

| 年収300万円 | 4~6万円 | 6~8万円 |

| 年収500万円 | 8~10万円 | 10~12万円 |

14歳以下の子どもが1人の場合と比べると、義務者が会社員で年収が300万円の場合を除き、2万円ほど相場が高くなっていることがわかります。

次に、子どもが2人とも15歳以上の場合の養育費の相場は次のとおりです。

| 義務者の年収 | 義務者が会社員 | 義務者が自営業 |

| 年収300万円 | 6~8万円 | 8~10万円 |

| 年収500万円 | 10~12万円 | 14~16万円 |

14歳以下の子どもが1人の場合と比べると、2万円~4万円ほど相場が高くなっていることがわかります。

権利者の年収「200万円」、子1人の場合

続いて、権利者(会社員)の年収が200万円で、子どもが1人の場合と2人の場合をみていきましょう。まず、14歳以下の子どもが1人の場合の養育費の相場は次のとおりです。

| 義務者の年収 | 義務者が会社員 | 義務者が自営業 |

| 年収300万円 | 2~4万円 | 2~4万円 |

| 年収500万円 | 4~6万円 | 6~8万円 |

権利者に年収がある分、年収が「0円」の場合と比べて養育費の相場は2万円ほど低くなっています。

次に、子どもが15歳以上の場合の養育費の相場は次のとおりです。

| 義務者の年収 | 義務者が会社員 | 義務者が自営業 |

| 年収300万円 | 2~4万円 | 4~6万円 |

| 年収500万円 | 6~8万円 | 7~9万円 |

子どもが14歳以下の場合と比べて、義務者が会社員で年収300万円の場合を除き、2万円ほど相場が高くなっていることがわかります。

権利者の年収「200万円」、子2人の場合

次に、子どもが2人とも14歳以下の場合の養育費の相場は次のとおりです。

| 義務者の年収 | 義務者が会社員 | 義務者が自営業 |

| 年収300万円 | 2~4万円 | 4~6万円 |

| 年収500万円 | 6~8万円 | 8~10万円 |

14歳以下の子どもが1人の場合と比べると、義務者が会社員で年収が300万円の場合を除き、2万円ほど相場が高くなっていることがわかります。一方、権利者の年収が「0円」の場合と比べると、2万円ほど相場が安くなっていることがわかります。

次に、子どもが2人とも15歳以上の場合の養育費の相場は次のとおりです。

| 義務者の年収 | 義務者が会社員 | 義務者が自営業 |

| 年収300万円 | 2~4万円 | 5~7万円 |

| 年収500万円 | 6~8万円 | 10~12万円 |

15歳以上の子どもが1人の場合と比べると、義務者が会社員の場合を除き、2万円ほど相場が高くなっていることがわかります。一方、権利者の年収が「0円」の場合と比べると、2万円~4万円ほど相場が安くなっていることがわかります。

養育費の決め方

養育費の決め方については「内容面」と「手順面」にわけて解説します。

内容面

内容面については相手に離婚を切り出す前に、次のことについて考えておく必要があります。子どもが複数いる場合は、子どもごとに考えておきます。

金額

まず、養育費の金額です。

まずは、「養育費の相場の調べ方」で解説したとおり養育費算定表を見て相場観を養いつつ、離婚後のあなたの収入(児童手当、児童扶養手当などの公的給付金を含めた額)と支出を計算し、両者を照らし合わせた上で、相手にいくら請求したいのか、請求金額を考えておきましょう。

なお、養育費は未払のリスクがあるため、あまり養育費に依存し過ぎた生活費の計画を立てるのは禁物です。養育費で離婚後の生活費を賄おうとせず、貯蓄に回すくらいの考えでいた方が安心です。

固定か段階的増額か

次に、養育費の金額を一定のままいくか、段階的に増額していくかです。

当然のことながら、子どもが大きくなるにつれ養育費はかかりますから、特に子どもが小さいときに離婚するときは、離婚のときに決めた養育費を固定のままでいくのか、子どもの年齢・成長ごとに段階的にして増やしていくかを検討しておく必要があります。

他には、相手のボーナスのときに養育費の金額を加算する方法も考えられますが、この場合は相手がボーナスを受け取れなくなったときのリスクがありますので注意が必要です。

期間

次に、いつからいつまで養育費を請求するかという、請求の期間(始期と終期)です。養育費は子どもが社会人として自立できるまで請求できます。

始期は、

・令和●年●月から

・離婚が成立した日の属する月から

・離婚が成立した日の属する月の翌月から

とするのが一般的です。

一方、終期を、高校卒業のとき、あるいは20歳までとする場合は

・18歳に達した日の属する月まで

・18歳に達した後の最初の3月まで

・20歳に達した日の属する月まで

とすることが多く、大学などの高等教育機関の卒業のときとする場合は、

・22歳に達した日の属する月まで

・22歳に達した後の最初の3月まで

・大学等(※)を卒業するなどして大学等との在学関係が終了した日の属する月まで

などとすることが多いです。

※離婚協議書などの書面を作成するときは、大学等の範囲を明確にしておきましょう。通常、大学、短期大学、大学校、大学院、高等専門学校、民間の職業訓練学校、技能又は資格取得にかかる専門学校を含めます。

分割か一括か

次に、養育費を分割で受け取るか、一括で受け取るかです。養育費を受け取る側と支払う側で分割・一括のメリット、デメリットが異なります。

【養育費を受け取る側】

○分割のメリット

・相手の合意を得られやすい

・子どもの成長や収入の変化などに応じて増額請求できる

・一括よりも受け取る総額は多くなる可能性がある

○分割のデメリット

・未払いのリスクがある

・減額請求される可能性がある

・離婚した後も相手との関係が続く

○一括のメリット

・一度にまとまったお金を受け取れる

・未払いの心配をしなくて済む

・離婚を機に相手との関係を断つことができる

○一括のデメリット

・相手が合意してくれない可能性が高い

・分割よりも受け取る総額は少なくなる可能性がある

・贈与税がかかることがある

・増額できない可能性がある

【養育費を支払う側】

○分割のメリット

・再婚や収入の変化等に応じて減額を請求できる

・離婚のときにまとまったお金が必要ない

・相手がお金を浪費してしまう心配がない

○分割のデメリット

・長期間にわたって支払い続ける必要がある

・離婚した後も相手との関係が続く

・相手から増額請求される可能性がある

○一括のメリット

・支払いが一回で済む

・分割よりも払う総額が少なく済む可能性がある

・離婚を機に相手との関係を断つことができる

○一括のデメリット

・離婚のときにまとまったお金が必要になる

・相手がお金を浪費してしまう可能性がある

多くの方が「分割」を選択されていますが、相手が一括に合意し、一括のデメリットを受け入れることができるのであれば一括を選択してもよいでしょう。分割か一括かでトータルで受け取れる金額に開きが出る場合がありますので慎重に検討する必要があります。

支払期限

次に、支払期限です。

養育費をきちんと払ってもらうためには、養育費を分割で受け取る場合も一括で受け取る場合も支払期限を決めておく必要があります。分割で受け取る場合は毎月「〇〇日まで」、一括で受け取る場合は「〇〇日まで」と期限を設定します。

支払方法

最後に、支払方法です。

支払方法は口座振り込みとすることが一般的ですが、手渡しとすることも可能です。口座振り込みとする場合の振込先口座は、養育費を支払う相手の心理に配慮して、子ども名義の口座とすると継続して払ってもらいやすくなります。振込手数料は、相手負担とします。

手順面

次に、手順面について解説します。

離婚準備

↓

①相手と話し合う→(応じない・まとまらない)→③

↓

②公正証書を作成する

↓

③調停を申し立てる

①相手と話し合う

まず、離婚の準備を終え、離婚後の生活の不安を取り除けた後に相手に話し合いを切り出し、養育費の金額などについて相手と話し合いましょう。

はじめに、相手にあなたの希望を伝え、相手が合意しない場合はほかの条件ともうまく折り合いをつけながら調整していきます。相手が直接の話し合いに応じてくれない、話がまとまらないという場合は「③離婚調停」を申し立てることも検討しましょう。

なお、離婚のときに相手と話し合うことは養育費だけではありません。養育費について話し合うのであれば、少なくとも親権や面会交流についてもセットで話し合う必要があるでしょう。親権や面会交流など、その他の離婚条件についてもあなたの意見を固めておく必要があります。

②公正証書を作成する

次に、養育費やほかの離婚条件について合意ができたら公正証書の作成に向けた手続きをとります。公正証書を作成するには、お互いが公正証書を作成することに合意しておく必要があります。

合意から公正証書の作成までの流れは「離婚公正証書とは?【総まとめ】」の記事の「離婚公正証書を作成するまでの流れ」でご確認ください。

離婚準備の段階で離婚協議書の原案を作っている方は、話し合いの内容を反映させたものに修正し、公証人との面談のときに公証人に渡すと公正証書の作成までがスムーズです。

③調停を申立てる

相手が話し合いに応じてくれない、話がまとまらない、あるいは相手が公正証書を作ることに合意してくれない、という場合は離婚調停を申し立てることも検討しましょう。

離婚前は、離婚全般について話し合うことができる調停(夫婦関係調整調停(離婚))のほか養育費のみの調停(養育費請求調停)を申し立てることもできます。また、離婚後も調停(養育費(請求・増額・減額等)調停)を申し立てることができます。

調停では調停委員という第三者が間に入って話をとりまとめてくれます。調停が成立した場合は調停調書という書面が作成されます。調停調書にも離婚公正証書と同じ強制力のほか、離婚公正証書にはない効力があります。

参照:夫婦関係調整調停(離婚) | 養育費請求調停 | 養育費(請求・増額・減額等)調停

養育費に関するQ&A

最後に、養育費に関するよくある疑問にお答えします。

養育費には何が含まれますか?

養育費には「食費」、「日用品費」、「医療費」、「水道光熱費」、「住居費」、「小遣い」、「娯楽費」、「教育費(塾代、教材費など)」、「交通費」などが含まれます。養育費に含まれないものを請求したい場合は、別途、話し合いが必要です。

養育費は誰が誰に払うのですか?

離婚した後、子どもと離れて暮らす親(非監護者)が子ども暮らす親(監護者)に対して支払います。年収の多い少ないは関係ありません。非監護者よりも監護者の年収が多くても、非監護者は監護者に対して養育費の支払義務を負います。

養育費はいつまで請求できますか?

子どものが「未成熟子」の間は請求できます。未成熟子とは、経済的に自ら独立して自己の生活費を獲得すべき時期の前段階にあって、いまだ社会的に独立人として期待されない年齢にある子をいうとされています。具体的な請求期間は話し合いで決めることができます。

養育費を一括請求することはできますか?

はい、できます。ただし、まとまったお金が必要となるためそもそも相手が合意してくれない、受け取る総額が分割よりも少なくなる、税金がかかる可能性があるなどのデメリットに注意が必要です。

養育費算定表について

「養育費算定表について」では、養育費算定表や算定表上の年収の計算方法などに関する疑問にお答えします。

養育費算定表の金額では足らない感じますがなぜですか?

養育費はあくまであなたと相手とが年収等に応じて分担する費用です。算定表の金額にはあなた(監護親)が負担すべき金額が含まれていませんので少なく感じるかもしれませんが、二人の金額をあわせると子どもにかかる費用を賄える計算になっています。

会社に勤めて1年経ちませんが、年収はどのように計算しますか?

たとえば、過去3か月分の給与明細から1か月あたりの給与を算出し、それに12か月分をかけて1年間の年収を割り出すことが考えられます。ただし、年収には賞与も含める必要がある一方で、給与に交通費が含まれているときは年収から外して計算しなければいけません。

無職者の年収は「0」と扱うのですか?

基本「0」として扱いますが、働こうとう思えば働ける人と働きたくても働くことができない人(※1)を同じに扱うことはできません。前者の人の年収は賃金センサス(※2)を活用するなどして平均的な年収を推計します。一方、後者の人の年収は「0」として扱います。

※1 幼い子ども(0歳~6歳前後)を監護している、大病・大怪我を患っているなどの事情から働きたくても働くことができない人

※2 国民の賃金の状態について国が行った統計調査結果。賃金センサスを活用することで、相手の年収が把握できないときでもおおよその年収を推計することができます。

再婚したら養育費を払ってもらえませんか?

権利者、義務者が再婚したというだけでは、義務者の養育費の支払義務は免除されません。一方、権利者の再婚相手と子どもとが養子縁組した場合は免除される可能性があります。また、義務者が再婚相手との間に子どもをもうけた場合などは減額される可能性があります。

養育費を増額できますか?減額されますか?

まず、養育費を変更(増額・減額)することについて、当事者間で合意できれば変更できます。また、合意できなくても、事情の変更があったと認められる場合は調停等により変更される可能性があります。

養育費の未払いへの対策はありますか?

離婚前は、養育費を一括で受け取る、公正証書などの書面を作る、調停で離婚することなどが考えられます。離婚後(未払いになる前)は、連絡を絶やさない、面会交流を実施していくことなどが考えられます。

養育費に連帯保証人をつけることはできますか?

はい、つけることは可能です。連帯保証人をつけることで、養育費の未払いのリスクを抑えることができます。ただし、法律上の効力を生じさせるには法律上の条件をクリアしなければいけません。

関連記事

養育費と婚姻費用とはどう違いますか?

婚姻費用は婚姻関係が継続中、つまり、離婚前に夫婦で分担すべき費用(生活費)です。収入が少ない方、子どもと別居する方が他方に請求できます。一方、養育費は離婚後に請求することがほとんどです。

養育費を請求しない旨の合意は可能ですか?

法的には有効ですが、養育費は子どものためのものですので、親の都合だけで放棄するのは避けましょう。なお、親であっても子どもの親に対する扶養料の請求権は放棄できないため、子どもから親に対して扶養料を支払うよう請求される可能性はあります。

養育費を請求しない代わりに面会交流を認めないことはできますか?

面会交流も子どものためという側面もありますので、養育費と交換条件とすることは子どもにとって好ましいことではありません。DVや虐待を受けているなど一定の例外を除いて、実施する方向で話を進めましょう。

慰謝料や財産分与に合意するので養育費は免除して欲しいと言われています

慰謝料や財産分与と養育費とは関係ありません。相手が慰謝料や財産分与に合意するからといって、相手の養育費の支払義務が免除されるわけではありませんので、養育費もきちんと請求してください。

離婚した後でも養育費を請求することはできますか?

離婚した後も養育費を請求することは可能です。もっとも、離婚前に養育費を放棄していた場合や過去の養育費を払わせることは難しいのが現状です。請求を思い立った時点ではやめに請求することが大切です。

養育費を受け取ると税金がかかるって本当ですか?

所得税はかかりません。一方、贈与税も原則としてかかりませんが、一定の場合にはかかる可能性がありますので注意が必要です。

関連記事

妊娠中ですが胎児の養育費は請求できますか?

胎児の養育費は請求できませんが、妊娠中から出産後の子どもの養育費について取り決めることは可能です。離婚から300日以内に生まれた子どもについては嫡出推定(※)が働きますので、認知の手続きをとることなく元夫に養育費を請求できます。

※離婚後に出産した子は元夫の子であるという推定

関連記事

婚姻関係にない相手男性に養育費を払ってもらうにはどうすればいいですか?

相手男性に子どもを認知してくれないか相談してみましょう。子どもが認知されれば、相手男性に養育費を支払う法的義務が生じます。なお、認知されなくても、相手に養育費相当の金額を負担してもらえないか相談することはできます。

相手が自己破産したら養育費は請求できませんか?

相手が自己破産したとしても相手の養育費の支払義務が免除されないため、引き続き養育費は請求できます。もっとも、失業などにより収入が減少したことを理由に、養育費の減額を請求されることは考えられます。