- 養育費が未払いにならないか心配です

- 未払いを防ぐために心がけておくことはありますか?

- 未払いとなった場合はどうしたらいいですか?

この記事ではこのような疑問、お悩みにお応えします。

厚生労働省が公表している「令和3年全国ひとり親世帯等調査結果報告 | 母子世帯の母の養育費の受給状況(表17-(3)-1)」によりますと、現在も養育費を受けていると回答した母子世帯は平成28年で全体の24.3%、令和3年で全体の28.1%となっています。

| 年度 | 現在も養育費を受けている | 養育費を受けたことがある | 養育費を受けたことがない |

| 平成28年 | 24.3% | 15.5% | 56% |

| 令和3年 | 28.1% | 14.2% | 56.9% |

もちろん、「養育費を受けたことがない」と回答した人の中には、あえてはじめから養育費を請求しなかった、養育費の請求を放棄したという方も含まれていると思います。

しかし、一方で、養育費を請求したくてもできない、あるいは過去に養育費を受け取った経験があるものの、その後未払いとなってしまったという方がいるのも事実です。

そこで、今回は、養育費が未払いとなる可能性を少しでも低くするため、養育費の未払いに対する不安を少しでも軽くするために、離婚する前と離婚した後にとれる対策について解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

-

離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。※大変申し訳ありませんが、ただいま、ご相談、サービスへの対応を一時停止しております。

→プロフィールはこちら

最新の投稿

- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】

- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説

- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します

- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します

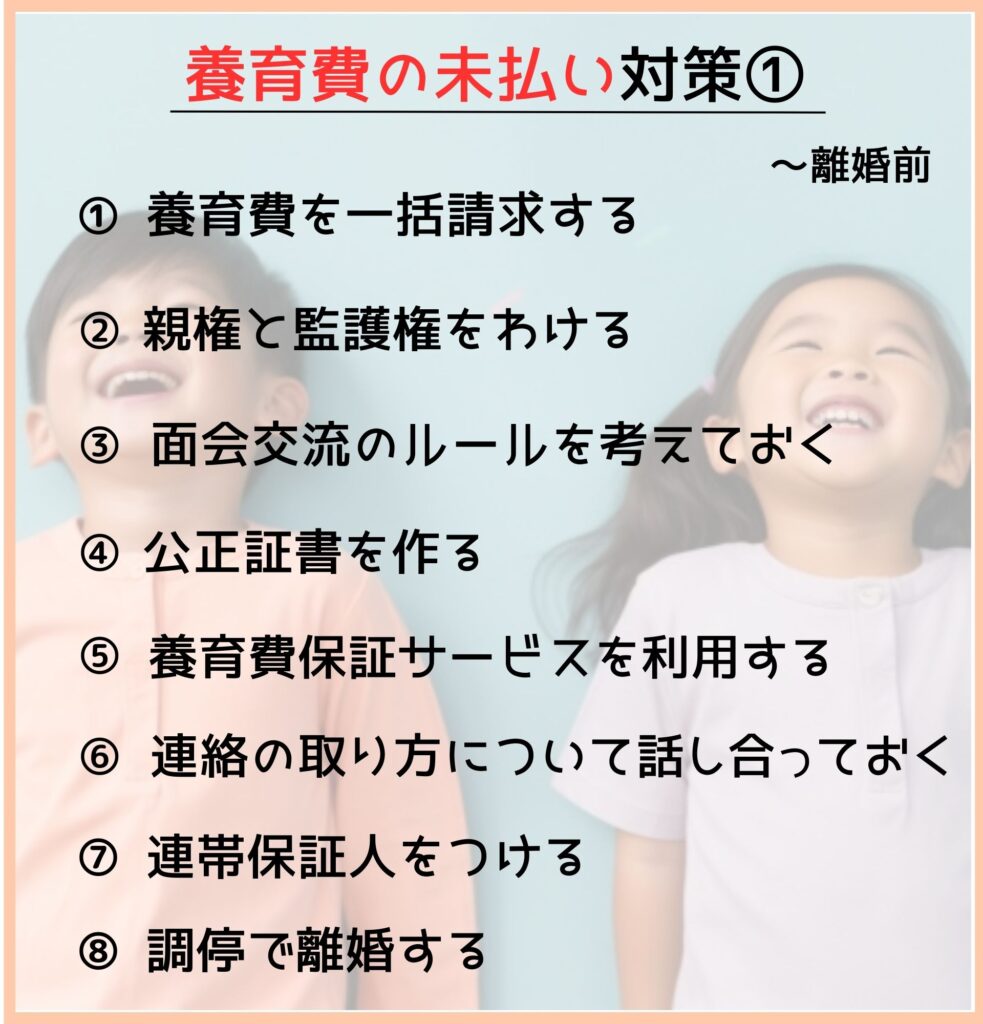

養育費の未払いに対する対策①~離婚前

それでは、離婚前にとれる対策から解説していきます。

①養育費を一括請求する

まず、養育費を一括請求することが考えられます。

養育費を一括請求することで、離婚後養育費の未払いを心配する必要がなくなります。面会交流を実施しなければ、離婚を機に相手との関係を断つことができるのもメリットです。

もっとも、まとまったお金が必要となるため、そもそも相手が合意してくれない可能性が高いです。増額請求も難しく、分割で受け取る場合と比べて総額が低くなる可能性もあります。

関連記事

②親権と監護権をわける

次に、親権と監護権をわけることです。

相手に親権を渡すことで、離婚後も相手の子どもに対する興味・関心が継続し、それが養育費の支払いにつながることが期待できます(養育費は子どもと一緒に生活する監護親が請求します)。

もっとも、親権と監護権をわけることは、将来、親同士のトラブルや子どもへの混乱を招くおそれがあります。養育費の未払いを防ぎたい一心で、安易に親権と監護権をわけることは避けた方がよいでしょう。

③面会交流のルールを考えておく

次に、面会交流のルールを考えておくことです。

相手の子どもに対する興味・関心を失わせない対策として、親権と監護権をわけることのほかに、面会交流を継続して行っていくことが考えられます。もし、相手が面会交流を希望するのであれば、どのようなルールで行っていくのか考えておきましょう。

面会交流は行うことでお互いの心理的な抵抗感が軽減され、養育費の未払い防止につながりやすくなります。万が一養育費が未払いになったときは、相手の住所宛に請求書面を送ることも検討しなければいけませんが、面会交流を行っておくことで相手の住所を把握できることがあります。

➃公正証書を作る

次に、公正証書を作ることです。

この公正証書を作っておけば、万が一、養育費が未払いとなった場合に、公正証書を使って相手の財産を差し押さえる手続き(強制執行)をとることができます。

また、相手も養育費の未払いが続けば、強制執行の手続きがとられる可能性があることはわかっていますから、それを避けるために養育費をきちんと払おうという気持ちになり、結果として、養育費の未払いを防ぐことにつながります。

関連記事

離婚公正証書を作るには相手の同意・協力が必要です。どうしても相手の同意・協力を得ることができない場合でも離婚協議書などの書面を作って取り決めた内容を明らかにしておきましょう。

⑤養育費保証サービスを利用する

次に、養育費保証サービスを利用することです。

サービスを利用することで、保証期間内は決められた範囲の保証を受けることができます。養育費を受け取る側だけではなく、払う側にも利用するメリットはあります。

ただし、サービスを利用するにあたっては公正証書をつくるなどの利用条件があるほか、保証料がかかる、保証会社が養育費の減額には対応してくれないなどのデメリットもあります。

⑥連絡の取り方について話し合っておく

次に、離婚後の連絡の取り方について話し合っておくことです。

養育費を分割で受け取っていく場合や面会交流を実施する場合は、離婚後も相手と連絡をとっていく必要があります。そのため、どのような手段・方法、頻度、タイミングで連絡を取り合っていくのか話し合い、合意内容を書面に残しておくことが大切です。

あとで述べるとおり、離婚した後、相手と定期的に連絡を取り合うことは養育費の未払い防止にもつながります。お互いにストレスにならないよう、離婚前に連絡の取り方についてきちんとルールを作っておきましょう。

⑦連帯保証人をつける

次に、連帯保証人をつけることです。

お金の貸し借りなどのときと同じく、養育費でも連帯保証人をつけることができます。養育費を請求する側にとってはもちろん、相手にとっても減額交渉できたり、そのほかの離婚条件で譲歩を得ることができるといったメリットがあります。

もっとも、有効な契約を成立させるには法律で要求された条件をクリアしておく必要があります。相手や候補者となる相手を脅したりして無理やりが契約を成立させることはできません。

関連記事

⑧調停で離婚する

次に、離婚調停(夫婦関係調整調停(離婚))を申し立てて調停で離婚することです。

調停が成立すれば、調停調書という書面が作成されます。調停調書にも強制力がありますから、養育費の未払いが続けば強制執行の手続きをとることができますし、養育費の未払いの防止にもつながります。

また、公正証書との大きな違いは裁判所に履行勧告や履行命令を出してもらえることです。履行勧告は裁判所から相手に「養育費をきちんと払いなさい」と言ってもらえる制度、履行命令は家庭裁判所が相手に期限までに養育費を支払うよう命じ、正当な理由なく命令に従わないときは「10万円以下の過料」を科す命令です。

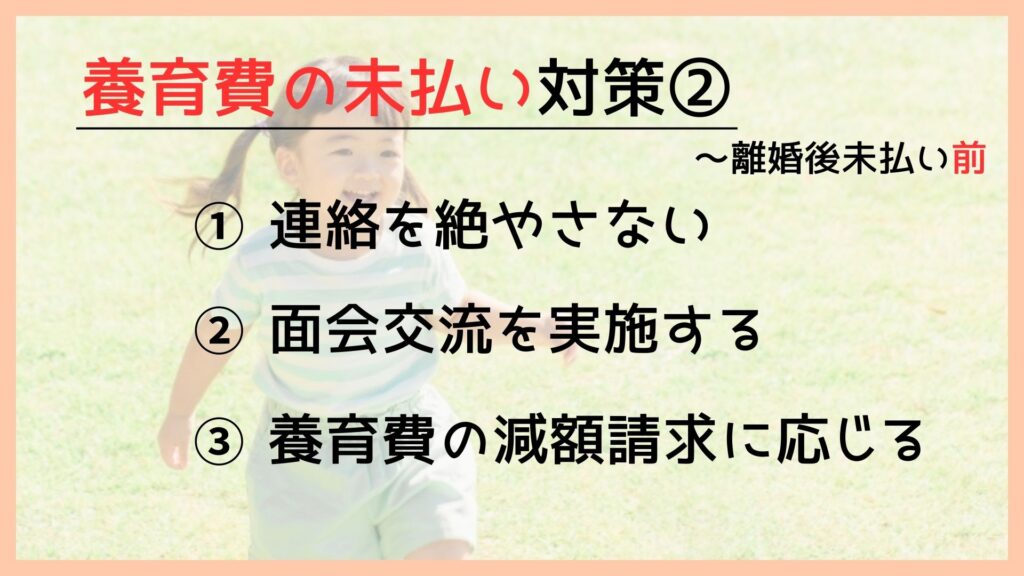

養育費の未払いに対する対策②~離婚後

次に、離婚した後、養育費が未払いとなる前にとれる対策ついて解説します。

①連絡を絶やさない

まず、相手との連絡を絶やさないことです。

相手との連絡を絶やすと相手のあなたや子どもに対する無関心につながり、それがやがては養育費の未払いにもつながりかねません。話すネタがないという場合は、子どもの写真や動画を送るなどして子どもの成長の様子を定期的に伝えるのも方法の一つです。相手の子どもに対する関心が薄れず、養育費の未払い防止につながります。

②面会交流を実施する

次に、可能な限り面会交流を実施することです。

先ほど述べたとおり、面会交流の実施は養育費の未払いを防止するための対策の一つです。離婚のときに細かくルールを取り決めたときは、まずはお互いにそのルールを守ることが大事です。ルールを破ることはもちろん、勝手に変えることは絶対にやめましょう。子どもの前で相手の悪口をいったり、子どもを使ってやり取りすることも厳禁です。

③養育費の減額請求に応じる

最後に、相手の養育費の減額請求に応じることです。

相手から養育費の減額請求を受けたとき、頑なに拒否してしまうと養育費の未払いにつながってしまうおそれがあります。そうなっては元も子もありません。理由がない減額請求には応じるべきではありませんが、減額もやむを得ないケースでは素直に応じた方が結果的に養育費の未払いにつながる可能性があります。

養育費の未払いに対する対策③~離婚後

次に、離婚した後、養育費が未払いとなってしまったときにとれる対策について

- 離婚前に養育費の取り決めをしていない場合(※口約束で済ませていた場合も含む)

- 離婚前に養育費の取り決めをしている場合

にわけて解説していきます。

離婚前に養育費の取り決めをしていなかった場合

離婚前に養育費の取り決めをしていなかった場合は次の対応をとることが考えられます。

①電話・LINEで請求してみる

相手と連絡がとれる状況であれば、まずは電話やLINE・メールなどで請求してみてもよいでしょう。離婚前に取り決めをしていない場合は、基本的には請求した時点以降の養育費しか受け取ることができませんので、思い立った時点ではやめに請求することが大切です。

②書面で請求してみる

相手と連絡はとれるものの電話やLINE・メールで連絡をとっては無視されそう、相手の住所しか知らないという場合は養育費の請求書面を内容証明で相手の住所宛に送ります。相手にさらに心理的プレッシャーをかけて養育費の支払いを促したい、という場合は専門家に作成を依頼してみるのも一つの方法です。

③公正証書を作成する

相手と連絡をとることができ、話し合いで養育費のことについて取り決めることができたら強制執行認諾文言付きの公正証書(※)を作成します。この公正証書を作っておけば、万が一養育費が未払いになったときでも、相手の財産を差し押さえる手続きをとることができます。その強制力を背景に、相手に養育費を払ってもらいやすくなることにもつながります。

※「今後、万が一養育費の支払いを怠ったら財産を差し押さえる手続きをとられてもかまわない」という相手の承諾条項を盛り込んだ公正証書。

関連記事

➃調停を申し立てる

そもそも相手が話し合いに応じそうにない、連絡をとってみたものの反応がない、請求を拒否された、減額を請求され話がまとまらないなどという場合は家庭裁判所に養育費請求調停を申立てましょう。調停では、調停委員が当事者の間に入って話をまとめてくれます。

調停が成立した場合は調停調書が作成されます。調停調書にも公正証書と同様の強制力があります。一方、調停が成立しない場合は自動的に審判に移行し、最終的には裁判官が養育費の支払義務などについて判断をくだします。

離婚前に養育費の取り決めをしている場合

次に、離婚前に養育費の取り決めをしている場合は次の対応をとることが考えられます。

①電話・LINE、書面で請求してみる

この場合もいきなり法的な手続きをとるのではなく、まずは電話・LINE、書面で請求してみて、相手の任意の支払いを待ってみるのも一つの方法です。未払いが初めてなど、状況が悪化していない場合はこれらの手段で様子をみてみてもよいかもしれません。

一方、状況によっては、はじめから相手とコンタクトをとることは避けた方がいい場合もあります。下手に相手とコンタクトをとることで相手が財産を使ったり隠したり、あるいは行方をくらましたりする可能性があるからです。

②履行勧告・履行命令を申し立てる

離婚前に調停以降の手続きで養育費を取り決めた場合は、家庭裁判所に対して履行勧告、履行命令を申し立てることができます(※)。いずれも強制力はありませんが、相手に心理的なプレッシャーをかけ、養育費の支払いを促す効果を期待できます。

履行勧告は口頭(電話を含む)で申し立てることができ費用がかかりませんので、比較的利用しやすい制度といえます。一方、履行命令は書面で申し立てる必要があり、500円の費用がかかります。

なお、裁判所に履行勧告・履行命令をしてもらったことによって、①で述べたことと同じリスクが生じる可能性があります。申立てを行うかどうかは慎重に検討する必要があります。

参照:履行勧告

※離婚公正証書を作っていても、履行勧告・履行命令を申し立てることはできません。

③強制執行の手続きをとる

一方、これまでの経緯や相手の対応しだいでは、相手の財産(給与)を差し押さえる手続きをとる必要があります。給与については一度差し押さえてしまえば、相手の会社が変わらない限りその後の差押えの手続きが不要というメリットがあります。

ただし、強制執行の手続きをとるには、最低限、債務名義と呼ばれる書面(※)を作っておくことが必要となります。離婚協議書などの私文書は債務名義にはなりませんので、離婚前に私文書しか作っていない場合は調停を申し立てるなどして債務名義を獲得することからはじめなければいけません。

※債務名義とは相手に養育費の支払いを請求する権利があることを公的に認めてもらった書面のこと。強制執行認諾文言付公正証書の正本(写し)、調停調書謄本(写し)などが典型です。

養育費の未払いに関するQ&A

最後に、養育費の未払いでよくある疑問にお答えします。

養育費に時効はありますか?

はい、あります。離婚前に離婚協議書や公正証書を作っている場合は、月々の弁済期の翌日から5年が時効期間です。一方、調停で離婚した場合は、調停成立日の翌日から10年が時効期間です。

国による養育費の立て替え制度はありますか?

国による立て替え制度はありませんが、兵庫県明石市など替え制度を運用している自治体はあります。また、公正証書の作成費用を補助等の支援を実施している自治体もあります。

まとめ

今回のまとめです。

- 養育費の未払いを防ぐには事前の対策が重要

- できれば離婚前、離婚後未払いになる前に対策をとっておきましょう