- 面会交流ではどんなルールを決めたらいいですか?

- ルールはどうやって決めたらいいですか?

- 一度作ったルールは変更できますか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

子どもがいる場合、離婚や別居のときに夫婦で決めなければいけないことの一つに面会交流があります。離婚後も面会交流を行えば、相手の子どもに対する愛情が途切れず、養育費の未払いを防止することにもつながります。

ただ、面会交流を行うにしても、どんなルールを決めたらいいのか、ルールはどのような手順で決めたらいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は、離婚や別居する前に決めておいた方がいい面会交流のルールを例をあげながら解説していくとともに、面会交流のルールの決め方・手順についても詳しく解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

-

離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。※大変申し訳ありませんが、ただいま、ご相談、サービスへの対応を一時停止しております。

→プロフィールはこちら

最新の投稿

- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】

- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説

- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します

- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します

面会交流のルール①

それではさっそく、あらかじめ決めておいた方がいい面会交流のルールをご紹介していきます。

なお、面会交流の方法には、子どもと直接会う方法の「(直接)面会」と、電話・メールなどの間接的な方法の「間接交流」があります。ここでは「面会」のルールについて解説します。

面会の頻度

まず、面会をどのくらいの頻度で行うかです。

通常、「月に○回程度」、「年に○回程度」と決めることが多いです。「月に○回」と固定した回数を決めてしまうと柔軟性がなくなってしまうため、「程度」とある程度幅をもたせた方がよいでしょう。面会の頻度について相手と折り合わない場合は、そもそも頻度について決めないか、子どもの成長に応じて段階的に頻度を増やしていてないか検討してみましょう。

面会の日時

次に、いつ面会をするかです。

あらかじめ日にちを決めておくことは難しいため、「(毎月)第2日曜日の午後2時~午後4時まで」と決めることが多いです。もっとも、子どもが面会日当日に面会したくないと言ったり、病気や怪我などでやむを得ず面会できないことも考えられます。そうした事態に備えて代わりの日時を設けるのかも考えておく必要があります。

緊急時等の連絡方法

次に、緊急時等の連絡方法です。

面会交流を実施する場合は、離婚した後も相手と連絡をとらなければいけません。どのような手段(電話、メール)で連絡をとるのか、連絡手段に変更があった場合はいつまでに相手に連絡するか、子どもの体調不良などで急に面会できなくなったときはいつまでに連絡するのか、などについて決めておく必要があります。

面会の場所

次に、面会の場所です。

面会の場所は、天候や子どもの年齢などによっても左右されますので、なるべくそのときどきで柔軟に対応できる方法にしていた方がよいでしょう。特定の場所に決める場合は、ショッピングモールなどの天候に左右されない屋内を基本とし、屋外とする場合は雨天時の場所も決めておくと安心です。

引渡し場所・方法

次に、子どもの引き渡し場所と引き渡し方法です。

引き渡し場所は面会の場所の決め方にも左右されます。引き渡し方法は親同士で直接引き渡してもよいですが、直接顔を合わせたくない場合は第三者に頼んで引き渡すことも検討しましょう。面会開始時だけでなく、終了時の引き渡し場所、方法についても忘れず決めておきましょう。

付添人の有無

次に、面会時に付添人をつけるかどうかです。

付添人をつける場合は、誰を、何名つけるのか決めます。もちろん、監護親(子どもと一緒に暮らす親)が付添人となることもできますが、希望しない場合や非監護親が抵抗を示す場合は第三者に頼むことも検討しましょう。本来、面会は非監護親と子どもだけで行うのが望ましいため、いつの面会まで付添人をつけるのかも決めておくとよいでしょう。

親族との面会

次に、非監護親の親などの親族との面会を認めるかどうかです。

非監護親の親族には面会交流を求める権利はないとの考えが主流ですが、もし、面会を認める場合は、誰を、いつ面会させるのか決めておく必要があります。面会が負担と感じるようであれば、たとえば、子どもの誕生日やクリスマスなど、特別な日のみ面会を認めるという方法をとることもできます。

旅行、宿泊

次に、旅行や宿泊を認めるか否かです。

この点に関して非監護親とはっきりと意思確認していないと、非監護親の都合で勝手に旅行や宿泊をされてしまう可能性もありますので注意が必要です。もし、旅行や宿泊を認める場合は、日時、宿泊数、場所、方法などの詳細を決めるのか、その都度話し合うのか決める必要があります。

費用負担

次に、誰が、どんな費用を負担するかです。

面会交流を行うにあたっては、引き渡し場所まで行く際の交通費、面会交流中の食費、交通費など様々な費用がかかります。これらの費用負担いついてきちんと取り決めておかないと、あとでトラブルとなる可能性が高いです。お金にかかわることで一度トラブルになると、面会交流を続けていくことを難しくしてしまうおそれもありますので注意が必要です。

禁止事項

最後に、面会中や面会交流を通してやってほしくないことです。

たとえば、

・飲酒、喫煙

・飲食物の内容

・物(プレゼントなど)の授受

・子供の面前での監護親の中傷、非難

・写真、動画撮影、録音

・写真、動画のSNSなどへのアップロード

・面会中の子供と第三者(非監護親の親など)との連絡

・連れ去り、連れ去り企図

・住所、学校の詮索

などについて相手と話し合って決めておくことが考えられます。

このほかにも、非監護親にやってほしくないことがあれば明確に伝え、書面に残しておくことが大切です。

面会交流のルール②

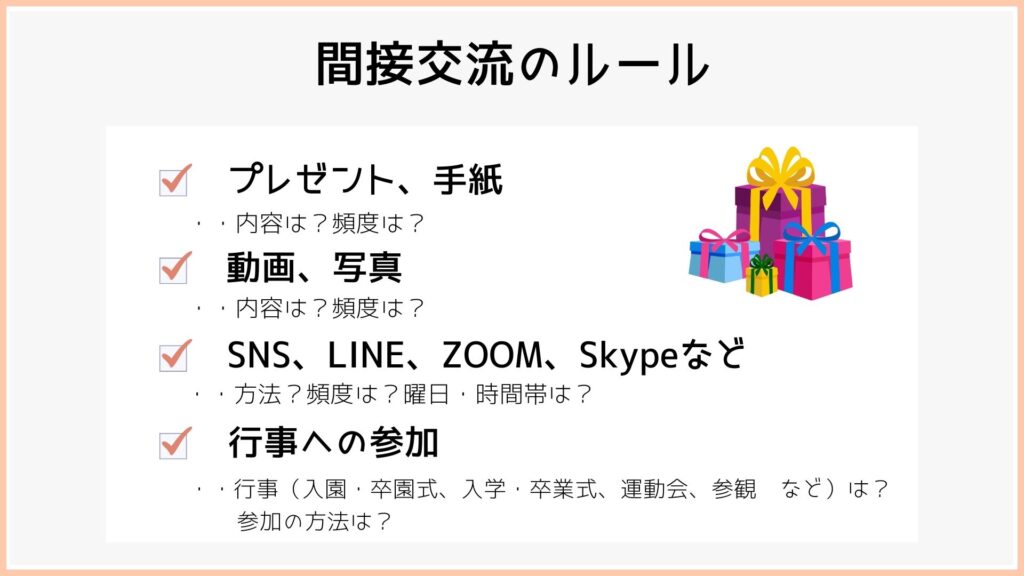

続いて、「間接交流」のルールについて解説します。間接交流は、非監護親が子どもとの面会を希望しているものの、子どもが非監護親との面会に抵抗を示しているような場合に有効な方法です。面会ができるのであれば、面会と併用することもできます。

プレゼント、手紙

子どもにとって負担が軽い方法は、非監護親が監護親に子ども宛のプレゼントや手紙を送ることです。もっとも、無制限にこれを認めると、監護親や子どもの負担にもなりかねません。認めるにしても、回数や時期、内容などを細かく決めておくと安心です。

写真、動画

非監護親からのプレンゼントや手紙に対して、監護親から非監護親に子どもの写真や動画を送る方法もあります。非監護親の子どもに対する関心、愛情を継続でき、養育費をきちんと払ってくれることもにつながります。

SNS、LINE、ZOOM、Skypeなど

面会に近い方法としては、SNSなどを使ったメール交換、LINE電話などを使った非対面の電話やZOOM、Skypeなどを使った対面での電話などがあります。もっとも、これらの方法は間接交流の中で一番負担が大きい方法ですから、子どものためになるか、他の方法で代用できないかなど、しっかり検討する必要があります。仮に実施する場合は、頻度、曜日、時間帯などのルールを細かく決めましょう。

行事への参加

以上のほか、子どもの学校行事(入園・入学式、卒園・卒業式、保育参観、授業参観、運動会、文化祭・発表会など)や習い事のイベント(大会、発表会など)に非監護親をどこまで参加させるかも決めておく必要があります。

参加を認める場合は、どの行事・イベントに、どんな形での参加を認めるのかを決めておく必要があります。また、親同士で合意したとしても、保育園・幼稚園、学校側の都合などで非監護親が参加できないことも考えられます。行事・イベントの日程等がわかったら、速やかに監護親から非監護親へ通知するようしておくことも大切です。

そのほか、面会を実施することにする場合は、行事・イベントへの参加を1回の面会としてカウントするのか、カウントせず、行事・イベントへの参加とは別に面会を認めるのかも決めておく必要があります。

面会交流のルール③

面会交流のルールの最後は、第三者機関の利用の有無です。

面会交流の第三者機関とは、親同士で面会交流を実施することが難しい場合に、面会交流ができるようサポートしてくれる機関です。公的機関のほか、民間の機関もあります。第三者機関が提供するサービスには様々なサービスがあります。

第三者機関を利用する場合は、どの機関を利用するかや面会の細かいルールはもちろん、どんなサービスを利用するのか、費用はどのように負担するのか、などを相手と話し合って決めておく必要があります。

何をどこまで決めるかは夫婦しだいだけど・・

ここまで面会交流のルールについて解説してきましたが、もちろん離婚のときにすべてのルールを決めておかなければならないわけではありません。あまりに細かく決めすぎると、あとで状況の変化が生じたときに、柔軟に対応しづらくなるという弊害もあります。

離婚した後も夫婦で話し合える関係であれば、離婚する前に面会交流を実施することだけ、あるいは面会の頻度だけ決めておき、ほかのルールは面会交流を実施するつど話し合って決めてもいいですし、実際にそのような方法を選択される方は多いです。

一方、離婚する前にすべて決めておきたい、離婚した後に相手と話し合いたくない、という場合は細かいルールについて話し合って決めておく必要があります。どのような方法がベストかは、今の夫婦関係にもよります。

ざっくりした内容にとどめておくのか、詳細に取り決めておくのか、いずれの方法を選択するにせよ、親の都合や感情だけでルールを決めてしまわないことに注意が必要です。子どもの立場、負担を考えてベストなルール作ることが大切です。

面会交流のルールの決め方(手順)

面会交流のルールは以下の手順で取り決めていきます。

①原案を考えておく

まず、相手に話し合いを切り出す前に、ご自分で面会交流のルールを考えておきます。面会交流のことを考えるのであれば、面会交流以外の親権や養育費などについてもあらかじめ考えておく必要があります。

②夫婦で話し合う

離婚の準備が整ったら、相手に話し合いを切り出します。この段階であなたが考えたことは、離婚協議書(原案)などの書面に盛り込んでいるはずです。相手との話し合いは書面をたたき台にして行うとスムーズにいくでしょう。

③書面を作る

話がまとまったら離婚公正証書、あるいは離婚協議書を作成します。なお、調停が成立した場合に作成される調停調書と違い、離婚公正証書や離婚協議書には強制的に面会交流を実施する強制力はありません。

④家庭裁判所に調停を申立てる

一方、話し合いができない、話がまとまらないという場合は、家庭裁判所に対して調停を申立てます。

離婚前、離婚を前提としない場合は「面会交流調停」などの調停(※)で、離婚を前提とする場合は「夫婦関係調整調停(離婚)(=離婚調停)」を申立てます。離婚後は「面会交流調停」を申し立てることができます。

調停では調停委員が当事者の間に入って話をまとめていきます。調停で話がまとまれば調停が成立し、調停調書が作成されます。一方、話がまとまらず「面会交流調停」が不成立となった場合は自動的に審判手続きに移行し、裁判官が面会交流のルールを決めます。

調停、審判が成立すると、監護親が面会交流に応じない場合の履行勧告や間接強制が可能となります。

※離婚前の調停には、ほかにも「婚姻費用の分担調停」や「夫婦関係調整調停(円満)」があります。相手が応じる限り、これらの調停でも面会交流について話し合うことができますが、状況によっては面会交流調停を申し立てなければならない場合もあります。

面会交流のルールは修正できる?

一度合意できた面会交流のルールはいつでも修正することができます。

まずは、話し合いを試みて、話がまとまれば合意書面を作ります。合意書面を作っていない場合は作り、離婚公正証書や離婚協議書を作っている場合は合意書面(変更書面)を作って合意前の内容を修正します。

話し合いができない、話がまとまらない場合は調停を申し立てます。調停が成立した場合は調停調書が作成され、前に調停調書などの書面を作っている場合は新しい調停調書で前の内容を修正します。

まとめ

- 面会交流には「面会」と「間接交流」の2つの方法がある

- 面会交流を実施する場合は「面会のみ」、「面会+間接交流」、「間接交流のみ」の3つのパターンを選択できる

- どの方法を選択するか、どこまでルールを細かく決めるかは夫婦しだい

- 一度決めたルールも自由に変更できる