- 養育費を一括請求することはできますか?

- 養育費を一括請求するメリット・デメリットは何ですか?

- 養育費を一括請求する場合、金額はどのようにして計算したらいいですか?

- 養育費の一括請求が難しい場合はどうしたらいいですか?

この記事では、このような疑問・悩みにお応えします。

養育費は分割で請求するものと考えている方が多いですし、実際にも分割で合意される方がほとんどです。ですが、実は、養育費は一括で請求し、受け取ることもできます。

今回は、養育費を一括請求するメリット・デメリットは何か、一括請求する場合の養育費はどのように計算すればよいのか、公正証書は作る必要があるのか、といったことについて解説していきたいと思います。

この記事を書いた人

-

離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。※大変申し訳ありませんが、ただいま、ご相談、サービスへの対応を一時停止しております。

→プロフィールはこちら

最新の投稿

- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】

- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説

- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します

- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します

養育費の一括請求は可能

まず、冒頭でも述べたとおり、養育費の一括請求は可能です。

そもそも養育費とは毎月かかる子どもの養育のための費用ですので、毎月、毎月、分割で請求するのが基本です。ただ、そうはいっても養育費も慰謝料などと同じくお金の一種ですので、慰謝料を一括で請求できるのと同じように、養育費も一括でも請求できると考えられています。

関連記事

養育費を一括請求するメリット

養育費を一括請求するメリットは次のとおりです。

- 未払いの心配がない

- 離婚後の経済的不安を緩和できる

- 離婚を機に相手との関係を断つことができる

未払いの心配がない

まず、「いつか養育費を払ってもらえなくなるのでは?」という心配をしなくて済むことです。

分割請求するとなると、今の子どもの年齢によっては長期間にわたって養育費を請求し続けなければなりません。しかし、その間、会社の倒産による失業、転職によって相手の収入が大幅に減少し、合意したとおりに養育費を払ってもらえなくなる可能性があります。養育費を一括請求して受け取っておけば、こうした心配をする必要がありません。

離婚後の経済的不安を緩和できる

次に、離婚した後の経済的不安を緩和できることです。

事情によって離婚した後働くことができない、就活中で収入がない、という場合は、収入の目途が立つまで、一括で受け取った養育費が離婚後の生活を支える重要な資金源になりえます。もっとも、はじめから養育費を充てにして離婚に踏み切ることは危険です。相手が一括で払ってくれるかどうかは最後の最後までわからないからです。できる限り、離婚前に自力で稼げる力をつけておくことが理想です。

離婚を機に相手との関係を断つことができる

次に、離婚を機に相手との関係を断つことができることです。

先ほど述べたとおり、養育費の分割請求には未払いのリスクがありますが、未払いとなれば相手に連絡をとって支払いを催促していかなければなりません。減額請求された場合も相手に増額請求する場合も相手との話し合いや調停の手続きが必要となります。一方、養育費を一括請求して受け取っておけば、面会交流を実施しない限り、離婚を機に相手との関係を断つことができます。

養育費を一括請求するデメリット

一方、養育費を一括請求するデメリットは次のとおりです。

- 相手が一括払いに合意してくれない可能性が高い

- 総額が分割よりも少なくなる可能性がある

- 税金がかかる可能性がある

- 増額、追加請求が難しい

相手が一括払いに合意してくれない可能性が高い

まず、相手が一括払いに合意してくれない可能性が高いことです。

養育費を一括で払うとなれば、数百万単位の金額をまとめて用意する必要があります。相手に経済的な余裕があれば別ですが、そうでない場合は一括払いに合意してくれないことが多いでしょう。また、調停等で一括請求したとしても、裁判所は養育費の一括請求を認めることに消極的のようです。

総額が分割よりも少なくなる可能性がある

次に、分割で請求した場合の総額と比べて金額が少なくなる可能性があることです。

のちほど、養育費を一括請求する場合の計算例をご紹介しますが、一括で請求する場合は、相手の負担などにも配慮して、単純計算で割り出した金額よりも一定金額減額することが通常です。養育費の増額、追加請求に応じてもらいにくいため、トータルで受け取る金額は少なくなる可能性があります。

税金がかかる可能性がある

次に、税金(贈与税)がかかる可能性があることです。

本来、養育費を受け取っても贈与税はかかりません。しかし、国税庁の通達(相続税基本通達21-3)によると、「生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合」は贈与税がかかることがありうるといってますから、養育費を一括で受け取った場合は贈与税がかかる可能性があります。

関連記事

増額、追加請求が難しい

次に、養育費の増額、追加請求が難しいことです。

相手が一括払いに合意した場合、相手は「これで養育費の支払いは終わり」というつもり、つまり、「今後一切、増額、追加請求には応じない」というつもりだと思います。そのため、仮に増額、追加請求したとしても相手が応じない可能性が高く、調停などでも信義則に反するとして請求を認めてもらえない可能性があります(※)。

※親が子どもではなく自分のためにお金を浪費してしまったなど、子どもに責任がない場合、子どもの扶養料請求は認められます。

関連記事

養育費を一括払いするメリット・デメリット

養育費を一括請求するかとうかを決めるにあたっては、払う側のメリット・デメリットも踏まえた上で判断することが大切です。ここでは養育費を払う側のメリット、デメリットを一覧でご紹介します。

【メリット】

・支払いが一回で済む

・離婚を機に相手との関係を断つことができる

・一括払いに応じることで、養育費の総額を減額することを求めやすくなる

・増額、追加の請求が認められにくい

【デメリット】

・離婚のときにまとまったお金が必要

・相手が養育費を自分のために浪費してしまう可能性がある

・増額、追加請求されることがある

一括請求するときの養育費の計算例

一括払いの養育費の計算方法に決まりはありませんが、次の計算式が用いられることがあります。

毎月の養育費の額(①)×12カ月(1年分)×ライプニッツ係数(③)

①は家庭裁判所が公開している養育費算定表を参考に決めます。算定表((表4)養育費・子2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)によれば、養育費を払う側(会社員)の年収が715万円、受け取る側(会社員)の年収が192万円で、15歳の子供(X)が1人、10歳の子ども(Y)が1人いるケースの、毎月の養育費の相場は10万円~12万円です。

一方、仮にXの養育費をXが20歳になるまで請求する場合、Xが20歳になったときYは15歳です。Yの養育費についてもYが20歳になるまで請求する場合、Yの養育費については算定表((表2)養育費・子1人表(子15歳以上))を使って計算します。この算定表によると、毎月の養育費の相場は8万円~10万円です。

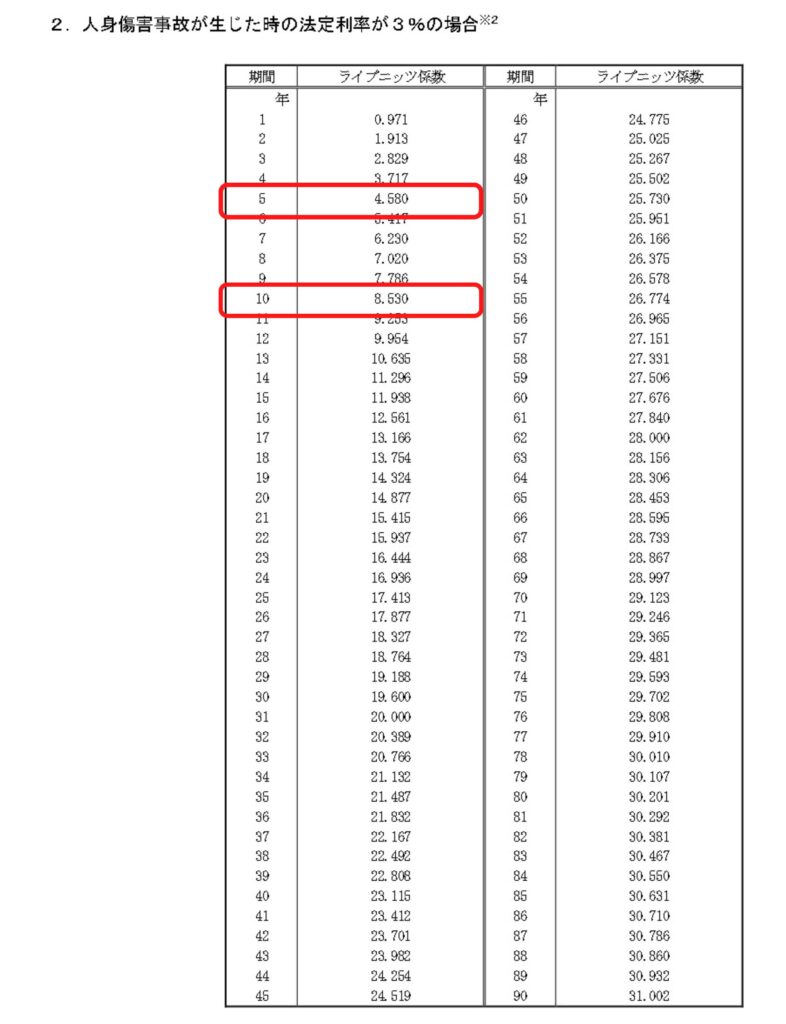

②のライプニッツ係数は、将来受け取るはずのお金から、利息を差し引くための係数です。交通事故の損害賠償金の計算のときに用いられることが多い係数です。養育費の計算のときに使う係数は「Ⅰ.ライプニッツ係数表」の「2.人身傷害事故が生じた時の法定利率が3%の場合」の表の係数を使います。

養育費を一括で受け取ると、そこから多かれ少なかれ利息が生まれます。もっとも、その利息は、本来、相手が支払うべきお金ではないことから、それを差し引かなければ、相手に余分な養育費を支払わせる結果になってしまいます。そこで、養育費を公平な金額とするために用いられるのがライプニッツ係数です。

使う係数は養育費の請求期間によります。たとえば、養育費の請求期間が5年の場合は「期間5年」の「4.580」の係数を使います。10年の場合は「期間10年」の「8.530」の係数を使います。

このように、養育費の請求期間によって使う係数が異なるため、毎月の養育費の額(①)を決めた後は請求期間を考える必要があります。

たとえば、Xの養育費についてXが20歳になるまで請求する場合の期間は単純計算で「5年」ですから、期間5年の係数「4.580」を使います。一方、Xが20歳になったときYは15歳です。YについてもYが20歳になるまで養育費を請求する場合、使う係数は同様に「4.580」です。

Xが20歳になるまでの毎月の養育費を10万円(①)、Xが20歳になった後(Yが15歳になったとき)の養育費を8万円(②)とすると

①10万円×12カ月×4.580=549.6万円

②8万円×12カ月×4.580=439.68万円

となり、合計で989.28万円となります。

係数を使わない場合(単純計算で)、①10×12×5=600万円、②8×12×5=480万円、合計で1080万円となりますが、将来受け取る利息(利率)を加味して差し引いている分、単純計算よりも金額は低くなります。

ライプニッツ係数を用いての計算は、養育費を受け取る側に不利、支払う側に有利ですが、お互いに合意できれば用いて計算してもよいでしょう。

【条項例あり】一括請求でも公正証書は作成すべき?

養育費を分割請求する場合は、支払う側に強制執行という強制力による心理的プレッシャーをかけて未払いを防止する意味でも公正証書を作成すべきです。一方、一括請求の場合も未払いのリスクはゼロとはいえませんが、分割と異なり長期にわたる未払いのリスクを受けることはない以上、公正証書をつくる必要性は乏しいといえます。

算定根拠は明確にしておく

もっとも、公正証書をつくらないにしても、離婚協議書などの合意書面をつくって養育費の総額の算定根拠は明確にしておく必要があります。具体的には、1か月あたりの支払金額や支払期間などを書面に明記しておきます。

もし、算定根拠を明確にしておかないと、あとで養育費の金額を変更(増額・減額)するという話になったときに、何をよりどころにして変更するのか、するとしていくら変更するのか決めることが難しくなってしまいます(もめる原因になります)ので注意が必要です。

【一括請求の条項例】

第○条(養育費)

甲は、乙に対し、長男○○(平成○○年○月○日生)の令和○年○月から同人が18歳に達する日の属する月までの養育費として、金○○○万円(1か月金○万円)を、令和○年○月○日までに、乙の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、甲の負担とする。

養育費の一括請求が難しい場合の対処法

最後に、相手が養育費の一括払いに合意しないなどで養育費の一括請求が難しい場合の対処法をご紹介します。

分割請求する

まず、分割請求することです。

分割であれば相手が支払いに合意してくれる可能性もあります。また、長期的にみると、一括よりも受け取る額が多くなる可能性があります。未払いのリスクにそなえて公正証書は必ず作成しておきましょう。

関連記事

不動産などの引き渡しを求める

次に、不動産や車など、比較的高価なものの引き渡しを求めることです。

もっとも、ローンが残っている場合はローンの取り扱いが問題になります。もし、これまで通り払っていく場合は誰がローンを払っていくかや、ローンの名義人を変更したい場合はそもそも変更することが可能かどうかを検討する必要があります。不動産や車の時価が非課税限度額を超える場合は贈与税がかかる可能性があることにも注意が必要です。

信託契約を結ぶ

次に、信託契約を結ぶことです。

信託契約とは、委託者(養育費を支払う親)が、受益者(養育費を受け取る親)に利益を与える目的(信託目的)のために、自らの財産(信託財産)を受託者(親族、銀行など)に預け、財産管理・処分を行わせる契約です。信託契約を結ぶことでお金が双方の親から隔離されますから、養育費の未払いや受益者の浪費を避けることができます。受益者には贈与税が課されますが、一定の場合には課税対象外となるメリットもあります。

【信託契約の条項例】

第○条(信託契約)

甲及び乙は、甲を委託者、〇〇〇〇を受託者、乙を受益者として、甲乙間の子〇〇〇〇が20歳に達する日の属する月まで、毎月定額の給付を行い、生活を安定させることを目的として、〇円を信託財産とする信託契約を別途締結することを、合意する。

まとめ

今回のまとめです。

- 養育費の一括請求は可能

- 養育費の一括請求にはメリット・デメリットがある

- 相手が一括払いに合意しないと実現は難しい

- 養育費の一括請求が難しい場合は分割請求や不動産の引き渡しなどの方法がある