- 車は財産分与の対象になりますか?

- 財産分与する前にやるべきことはありますか?

- 財産分与の対象になる場合はどうやって分けたらいいですか?

この記事ではこのような疑問、悩みにお応えします。

車もちの方が離婚のときに悩むことが車の財産分与です。そもそも今もっている車が財産分与の対象となるのか、なるとしてどのように分けたらいいのかなど、わからないことが多くて悩まれている方も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は、財産分与の対象となる車、ならない車について解説した上で、車を財産分与する場合の手順、方法などについて詳しく解説していきたいと思います。

関連記事

この記事を書いた人

-

離婚・夫婦問題のみを取り扱う行政書士です。夫婦トラブルの相談(カウンセリング)、離婚・不倫関係の各種書面の作成などに対応しています。自身も2児の父親として子育て真っ最中です。「依頼してよかった」と思っていただけるよう、誠心誠意、最後まで責任をもって対応いたします。

→プロフィールはこちら

最新の投稿

- 2023年10月5日再婚子連れ再婚 | 養子縁組はする?しない?【届出書の記入例付き】

- 2023年10月4日再婚【最新】離婚後の再婚で注意したい再婚禁止期間とは?改正点も解説

- 2023年9月29日離婚慰謝料離婚の解決金とは?相場や注意点などを詳しく解説します

- 2023年9月29日養育費養育費保証サービスとは?メリット・デメリットを徹底解説します

財産分与の対象となる車

まず、財産分与の対象となる車とは共有財産にあたる車です。

共有財産とは婚姻後から離婚(または別居)までの間に夫婦で協力して築いたと認められる財産のことで、車でいうと、たとえば、

- 婚姻後に共有財産にあたる現金で購入した車

- 婚姻後にローンを組んで購入し、共有財産からローンを返済している車

- 婚姻前に夫婦の一方がローンを組んで購入したものの、婚姻後は共有財産でローンを返済している車

などは共有財産にあたり、財産分与の対象となります。

車の名義は関係なく、車の名義が夫婦の一方にあっても、共有財産にあたる以上は財産分与の対象となります。

財産分与の対象とならない車

一方、財産分与の対象にはならない車とは特有財産にあたる車です。すなわち、

- 婚姻前か後かを問わず、夫婦の一方の特有財産にあたる現金で購入した車

- 婚姻前に夫婦の一方がローンを組んで購入し、婚姻後も購入した夫婦の特有財産でローンを返済している車

- 婚姻後に夫婦の一方がローンを組んで購入し、購入した夫婦の特有財産でローンを返済している車

- 親、親族から相続した、贈与された車

などは特有財産にあたり、財産分与の対象とはなりません。

なお、特有財産にあたりそうな車でも、

- 車の維持にかかる費用(車検代やメンテナンス費用など)は共有財産から支払っていた

という場合は共有財産にあたり、財産分与の対象となります。

関連記事

夫婦で合意できれば、共有財産にあたる車を財産分与の対象から外したり、特有財産にあたる車を財産分与の対象とすることは可能です。

ローンがある場合、車は財産分与の対象となる?

今もっている車が財産分与の対象となる車かならない車か検討できたら、次は車のローンが残っているかどうか、残っている場合はいくら残っているかを確認しなければいけません。なぜなら、あとで解説するとおり、車のローンがいくら残っているかで財産分与の対象となる車かどうかの結論が異なるからです。

すなわち、車のローンが残っているに車が財産分与の対象となるのは、ローン残高が車の評価額を下回る「アンダーローン」の場合です。一方、ローン残高が車の評価額を上回る「オーバーローン」には、基本的に車は財産分与の対象とはなりません。

もっとも、オーバーローンの場合でも、他の財産を組み入れた結果、プラスの財産>マイナスの財産となる場合には、車を財産分与の対象に含めることは可能です。また、家と同じように、夫婦で名義変更やローンの支払いについて話し合い、合意することも可能です。

車を財産分与する前に確認しておくこと

車をスムーズに財産分与するには、財産分与する前に次の3点を確認しておきましょう。

① 車の名義

② 車の査定額

③ ローンの名義と残高

①車の名義

まずは、車の名義です。

車の名義は車検証(自動車検査証)で確認できます。車検証で見る箇所は「所有者の氏名又は名称」と「使用者の氏名又は名称」欄です。車のローンがない場合は「所有者の氏名又は名称」欄に名義人の氏名がかかれています。

一方、車のローンがある場合は、車の所有権はローン会社に留保(※)されていることがほとんどです。この場合、「所有者の氏名又は名称」欄にローン会社の名称が、「使用者の氏名又は名称」欄に車を使用している使用者の氏名がかかれています。

※ローン会社の所有権留保

ローン返済中は、車にローン会社の所有権留保がついています。所有権留保とは、車は使用者に使用させておきながら、ローンが完済されるまで、車の所有権をローン会社に留めておくことです。住宅ローンを組む際に設定する抵当権のようなもので、ローンの返済が滞ると、ローン会社は強制的に使用者から車を引き取り、車を売却して、売却金で未返済分のお金を回収することができます。車検証(軽自動車を除く)にはAタイプの車検証とBタイプの車検証がありますが、ローン返済中の場合はBタイプの車検証が使われていることがあります。

②車を査定額

次に、車の査定額です。

査定に出す前に、車検証などで車のメーカー名、型式、年式などを確認し、オドメーター(走行距離計)で走行距離を確認しておきましょう。

おおよその査定額を調べるには、「レッドブック(正式名称:オートガイド自動車価格月報)を入手して調べる」か「インターネットの無料査定に出す」方法があります。

一方、正確な査定額を出したい場合は、いくつかの中古車買取業者に査定を依頼して調べてもらった方がよいでしょう。夫婦が合意できるのであれば、どの方法で査定してもかまいません。

③ローンの名義と残高

次に、ローンの名義と残高です。

ローンの名義やローンを組んだときにローン会社との間で交わした契約書などの書類かローン会社に問い合わせることで確認できます。名義は夫(妻)が単独か、夫婦で組んでいる場合はいずれが連帯債務者(あるいは、連帯保証人)かを確認しましょう。

残高はローン会社から郵送される「償還予定表」で確認できます。紛失してしまった方は、ローン会社に問い合わせて再送してもらうとよいでしょう。ローンがある場合は、査定額と残高を比べてアンダーローンかオーバーローンかを確認します。

車の財産分与の方法

車の財産分与する方法は次のいずれかが基本です。

①車を売ってお金を分け合う

②どちらかが車に乗り続け、一方に代償金を払う

①車を売ってお金を分け合う

以下、車のローンがない場合と車のローンがある場合にわけて解説します。

ローンがない場合

車のローンがない場合は、中古車買取業者等に車を売り、売却金を夫婦で分け合います(分与割合は原則2分の1)。車を売るときは以下の書類が必要となります。そのほかに必要な書類があるか、あらかじめ確認しておきましょう。

また、売却費用が発生しますので、どちらが負担するのか話し合って決めておく必要があります。どちらが負担するか決めることができないときは、売却金から売却費用を差し引いて余った金額を夫婦で分け合ってもよいでしょう。

【売却時に必要な書類】

・車検証

・自賠責保険証明書

・自動車納税証明書 など

ローンがある場合

一方、車のローンがある場合は、先にローンを完済しなければいけません。先ほど述べたように、ローン返済中の車には所有権留保がついており、所有権留保を解除しなければ車を売ることができないところ、解除するにはローンを完済する必要があるからです。

アンダーローンの場合は中古車買取業者等に車を売り、売却金をローンの返済に充て、その差額を夫婦で分け合うことができます。一方、オーバーローンの場合は、ローン残高から売却金を差し引いて足りない分を現金等で埋め合わせする必要があります。

②どちらかが車に乗り続け、一方に代償金を払う

次に、②の方法です。ここでは「車の名義「所有者:ローン会社、使用者:夫」、ローンの名義「夫」」というケースを前提に、夫が車を乗り続ける場合と妻が乗り続ける場合にわけて解説します。

夫が車に乗り続ける場合

夫が車に乗り続ける場合は、夫が妻に代償金(※)を払うか、同価値の他の財産を分けるかで対応します。車の名義変更は必要なく、ローンがある場合は名義人である夫が返済していきます。

※代償金

ローンがない場合は車の査定額の2分の1、アンダーローンの場合は車の査定額とローン残高の差額の2分の1の額。話し合いにより払わないとする合意も可能です。

※連帯債務者、連帯保証人になっている場合は要注意

今回のようなケースで、たとえば、妻がローンの連帯債務者、連帯保証人になっている場合は要注意です。妻は車に乗らないため、連帯債務者、連帯保証人から外れたいところですが、離婚するから、車に乗らないからといって勝手に連帯債務者、連帯保証人から外れるわけではありません。妻が連帯債務者、連帯保証人から外れるにはローン会社の承諾が必要となります。

妻が車に乗り続ける場合

一方、妻が車に乗り続ける場合は、妻が夫に代償金を払います。

使用者が変更になりますから、使用者の名義変更(正式には「記載事項変更」)が必要です。名義変更せずにいると、その年の4月1日時点で「使用者」だった人(今回のケースでは夫)に自動車税が課される可能性があります。

なお、ローンがある場合、ローン会社によっては契約上、使用者の変更を認めていない場合もありますので、あらかじめ変更できるかどうか確認しておきましょう。

【手続きを行う場所】

現住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局等

(こちらで検索できます➡国土交通省 全国運輸支局等のご案内)

【必要書類】

〇事前に準備する書類

■ 使用者の戸籍謄本(発行後、3か月以内のもの)

■ 使用者の委任状

■ 車検証

〇当日必要な書類

■ 申請書(運輸支局等の窓口で受け取る)

■ 手数料納付書(運輸支局等の窓口で受け取る)

■ 自動車税申告書(運輸支局等に隣接する税事務所で受け取る)

【費用】

無料(自分で行う場合)

使用者変更と同時に、ローンの名義を変更できないかも検討する必要があります。そのまま放置しておくと、夫がローンを返済いくことになりますが、万が一夫の返済が滞った場合、ローン会社に所有権留保を解除され、強制的に車を引き取られてしまう可能性があります。

もっとも、ローンの名義を変更するにはローン会社の承諾が必要で、妻に夫と同等かそれ以上の経済力がなければ承諾してくれないことがほとんどです。今回のケースのような場合は、妻にローンの名義を変更できるかどうかも含めて、妻が車に乗り続けるべきか、夫が乗り続けるべきかを決めた方がよさそうです。

車に乗り続けるにしても自動車税のほか、自動車保険の保険料、車検費用、メンテナンス費用(ガソリン代、修理代、洗車代など)がかかります。これらの費用も負担していけるかどうかも含めて、車に乗り続けるのかどうか検討してみましょう。

車のローンを完済できないか検討しよう

オーバーローンで車を売る場合とローンがあって、離婚後、夫婦のどちらかが車に乗り続ける場合は、離婚前にローンを完済できないか検討しましょう。車のローンは家のローンよりかは低額で済む場合も多いと思います。

オーバーローンで車を売る場合は、ローンを完済できないと車を売ることができません。離婚後、夫婦のどちらかが車に乗り続ける場合は、離婚後、誰がローンを返済していくのかが一つの検討課題となります。

先ほどのケースで、夫が車に乗り続ける場合でも、妻がローンの連帯債務者、連帯保証人であれば、妻も依然としてローンの返済義務を負います。妻の返済義務を解除するには、ローンを完済するか、代わりの連帯債務者や連帯保証人を立てるなどしなければいけません。

一方、妻が乗り続ける場合でも、妻に返済能力がなければ、妻にローンの名義を変更することは難しく、夫がローンを返済していかなければいけません。この状態を避けるには、離婚前にローンを一括で返済する必要があります。

所有者の名義変更の手続き

離婚後、夫婦のどちらかが今の車に乗り続けることとし、乗り続ける人(以下「新所有者」といいます。)と今の車の所有者(以下「旧所有者といいます。)とが一致しない場合は、所有者の名義変更(移転登録)が必要です。期限は名義が変わった日から15日以内です。

期限内に手続きをしなかった場合は「50万円以下の罰金」を科される可能性があります。また、自動車保険に加入できなかったり、自動車税を納付し忘れてしまい延滞金が発生したり、車検を受けられないなど、面倒なことになる可能性があります。

名義変更の手順や名義変更に必要となる書類は車のローンがない場合と車のローンがある場合で異なります。

車のローンがない場合

車のローンがない場合(ローンを完済済みの場合)は、新所有者があらかじめ旧所有者から以下の書類等を受け取っておくことで、一人で名義変更の手続きをとることができます。

離婚した後は旧所有者から協力を得られず、書類等を受け取ることができなくなるおそれがあります。離婚する前に旧所有者に準備してもらい受け取っておきましょう。

【旧所有者から受け取っておく書類等】

(普通自動車の場合)

□ 車の鍵

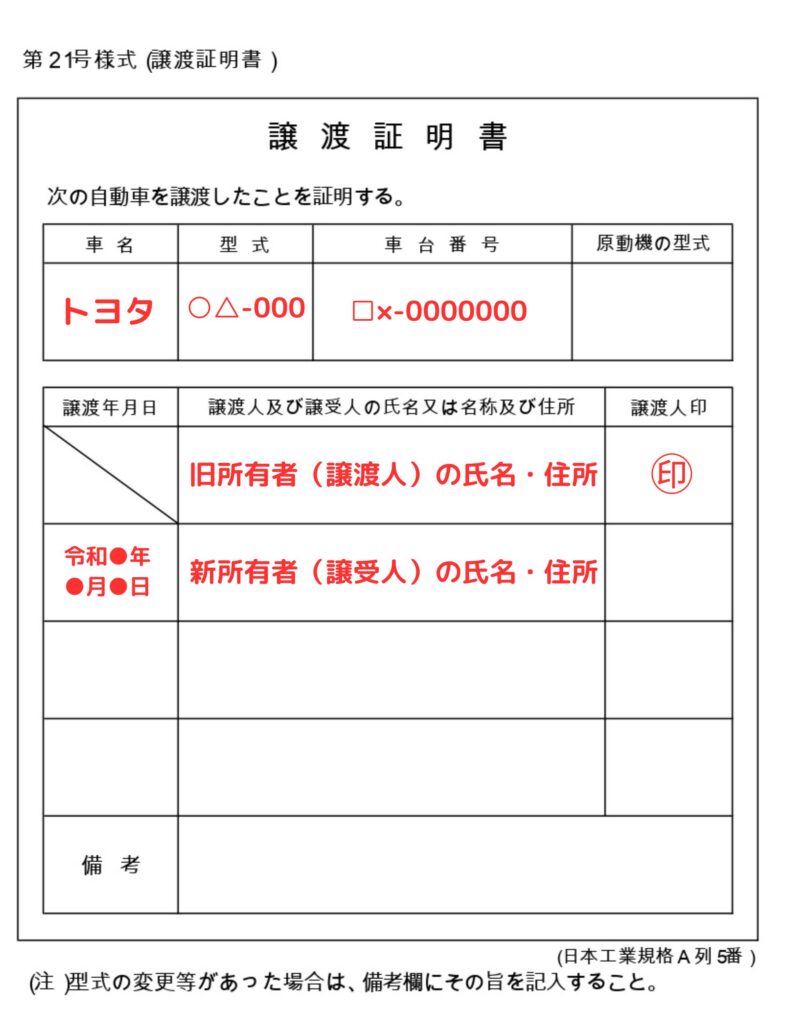

□ 譲渡証明書(旧所有者の実印(認印不可)の押印があるもの)

□ 旧所有者の印鑑登録証明書(発行後、3か月以内のもの)

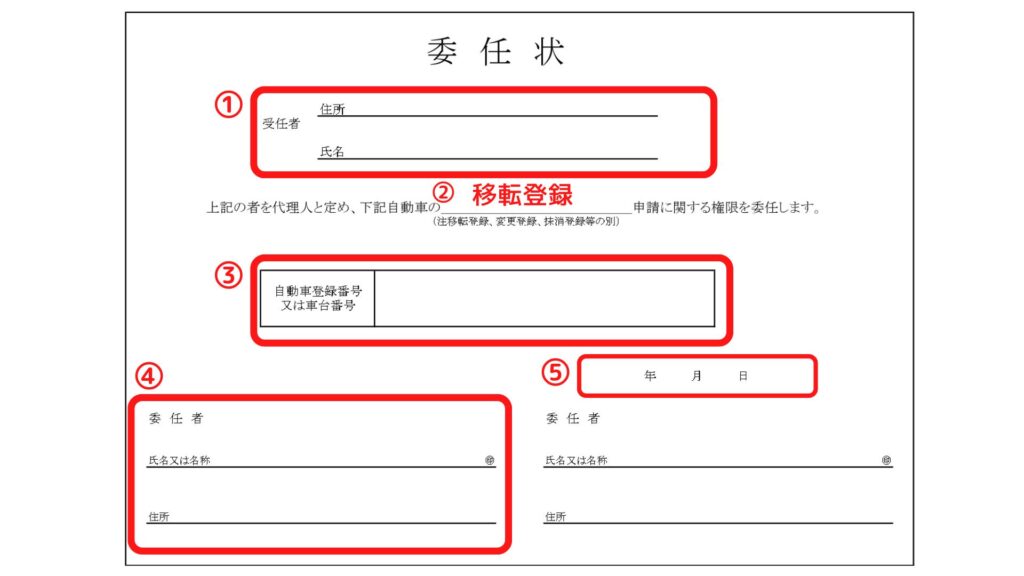

□ 旧所有者からの委任状(実印の押印があるもの)

□ 住民票 ※旧所有者の氏名・住所に変更がある場合

□ 車検証

(軽自動車の場合)

□ 車の鍵

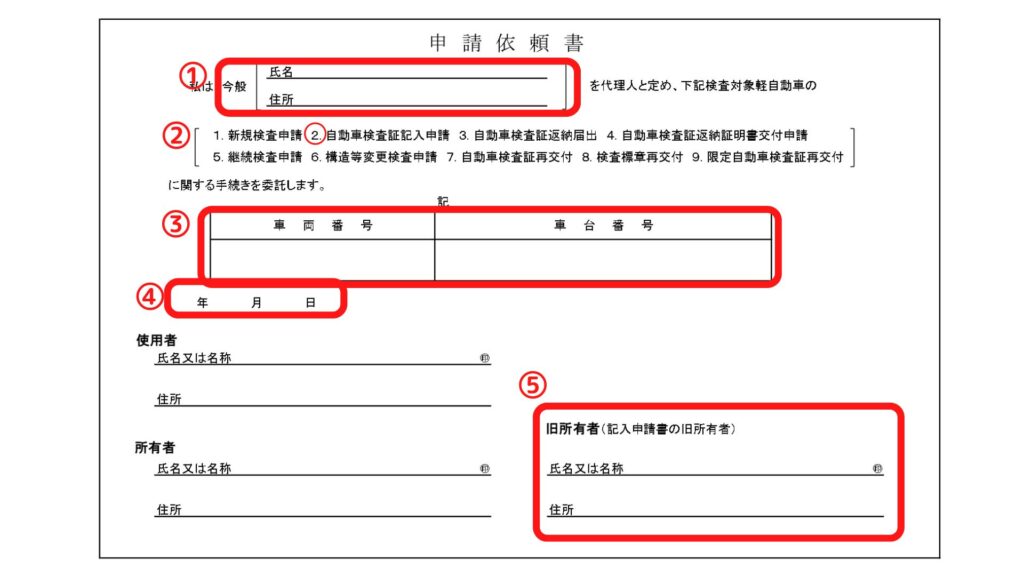

□ 申請依頼書 ※印鑑は任意です

□ 車検証

①新所有者の氏名・住所を書きます

②名義変更の場合は「移転登録」と書きます

③車検証を見ながら正確な情報を書きます

④旧所有者の氏名・住所を書きます。印鑑は実印を押します。

⑤委任状を書いた日(委任する日)を書きます

①新所有者の氏名・住所を書きます

②「2」の「自動車検査証記入申請」に○をつけます

③車検証を見ながら正確な情報を書きます

④申請依頼書に書いた日を書きます

⑤旧所有者の氏名・住所を書きます(印鑑は任意です)

また、旧所有者からこれらの書類等を受け取ると同時に、新所有者も名義変更に必要な書類等を準備しておきます。

【新所有者が準備しておく書類等】

(普通自動車の場合)

□ 新所有者の印鑑登録証明書(発行後、3か月以内のもの)※印鑑登録してある役所で取得

□ 新所有者の住民票(発行後、3か月以内のもの)

□ 自動車保管場所証明書(車庫証明書) ※住所を管轄する警察から取得

□ ナンバープレート前後2枚 ※引っ越しで管轄地域が変わる場合

(軽自動車の場合)

□ 新所有者の住民票(発行後、3か月以内のもの)

□ ナンバープレート前後2枚 ※※引っ越しで管轄地域が変わる場合

準備が整ったら、期限までに必要書類をもって、普通自動車の場合は管轄の運輸支局等(こちらで検索できます➡国土交通省 全国運輸支局等のご案内)で、軽自動車の場合は最寄りの軽自動車検査協会(こちらで検索できます➡軽自動車検査協会 全国の事務所・支所一覧)で手続きします。

【手続き当日に現地で入手できる書類】

(普通自動車の場合)

□ 申請書

□ 手数料納付書

□ 自動車税申告書

□ 自動車取得税申告書

(軽自動車の場合)

□ 申請書

□ 軽自動車税申告書

【費用】

(普通自動車の場合)

□ 登録手数料500円

□ ナンバープレート交付手数料約2,000円

(軽自動車の場合)

□ 無料

車のローンがある場合

すでに述べたように、車のローンが残っている場合は車にローン会社の所有権留保が設定されていますので、名義変更するにはまずはローンを完済して所有権留保を解除する必要があります。以下では車のローンを完済した後、ローン会社から新所有者に自分で名義変更するまでの流れをみていきたいと思います(店舗に依頼する場合は「ローン会社に必要書類を送る」までの手続きで済みますが、ローン会社に送る必要書類が異なる場合がありますので事前にチェックしておきましょう)。

完済証明書を受け取る

車のローンを完済したら、ローン会社から「完済証明書」が送られてきますので受け取りましょう。

ローン会社に電話する

完済証明書を受け取ったらローン会社に電話して、所有権留保を解除する手続きをとりたいことを伝えましょう。その際、車の情報や車のローンのことなどを聞かれますので、手元に車検証と完済証明書を用意しておくとよいでしょう。

ローン会社に必要書類等を送る

電話の際にローン会社から送ってもらいたい書類を指示されますので漏らさず聞き取りましょう。必要書類等はローン会社によって異なりますが、一般的には次の書類が必要となります。

□ 車検証

□ 印鑑登録証明書(発行後、3か月以内のもの)

※使用者(車検証の「使用者の氏名又は名称」に書かれてある人)の印鑑登録証明書が必要です

□ 完済証明書

□ 自動車税納税証明書

※手元にない場合は各都道府県の自動車税事務所等で発行してもらえます

□ 住民票又は戸籍の附票

※使用者の車検証上の住所と現在の住所が異なるときに必要です

※住民票には現在の住所と前の住所が記載されるため、住所変更が一度の場合は住民票、複数の場合は本籍地の役所から戸籍の附票を取り寄せてください

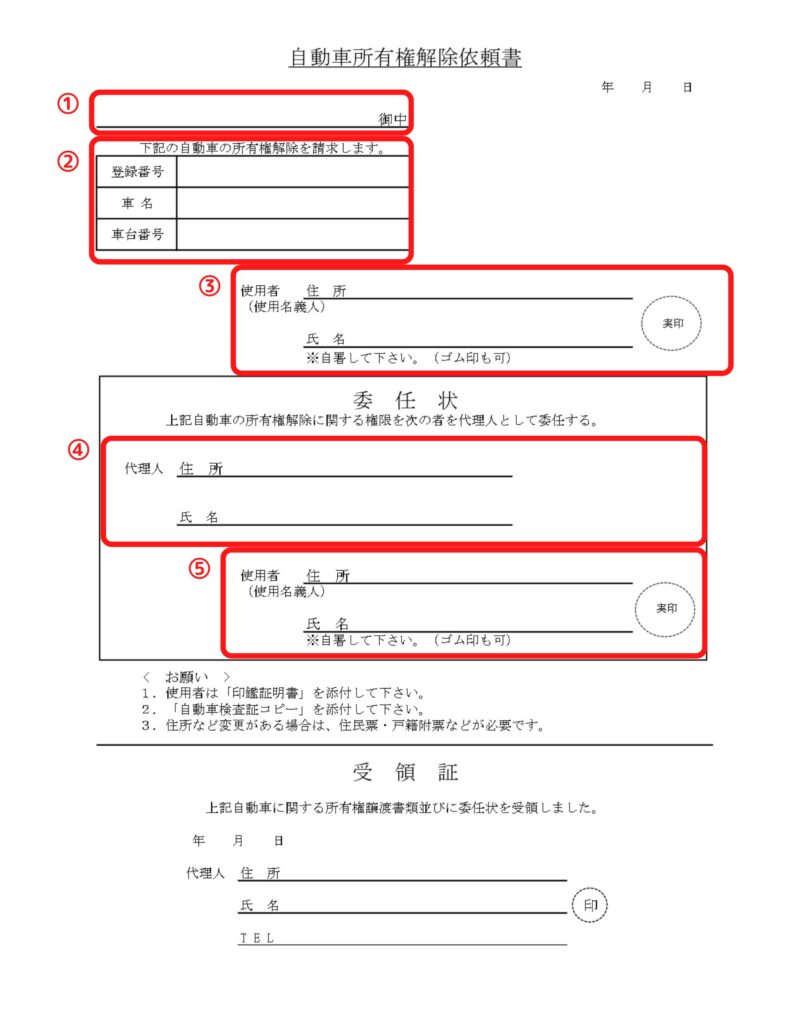

□ 自動車所有権解除依頼書(委任状付き):ローン会社に所有権留保の解除を依頼するための書類

※書式は以下よりダウンロードできます

※ローン会社から指定される書式がある場合はそちらを使ってください

□ 返信用封筒、簡易書留分の切手

※ローン会社から郵送で必要書類を取り寄せる場合は必要です

①・・ローン会社の名称を書きます

②・・車検証を見ながら正確な情報を書きましょう

③・・使用者(車検証の「使用者の氏名又は名称」に書かれてある人)の住所・氏名を書きます。印鑑は使用者の実印を押します。

④・・ローン会社の住所(所在地)と名称を書きます

⑤・・③と同じ要領で書き、実印を押します

ローン会社から必要書類が送られてくる

ローン会社に必要書類(※郵送方法は簡易書留)を送った後、1週間から2週間程度でローン会社から名義変更に必要な書類が送られてきますので受け取ります。

【ローン会社から送られてくる書類】

(普通自動車の場合)

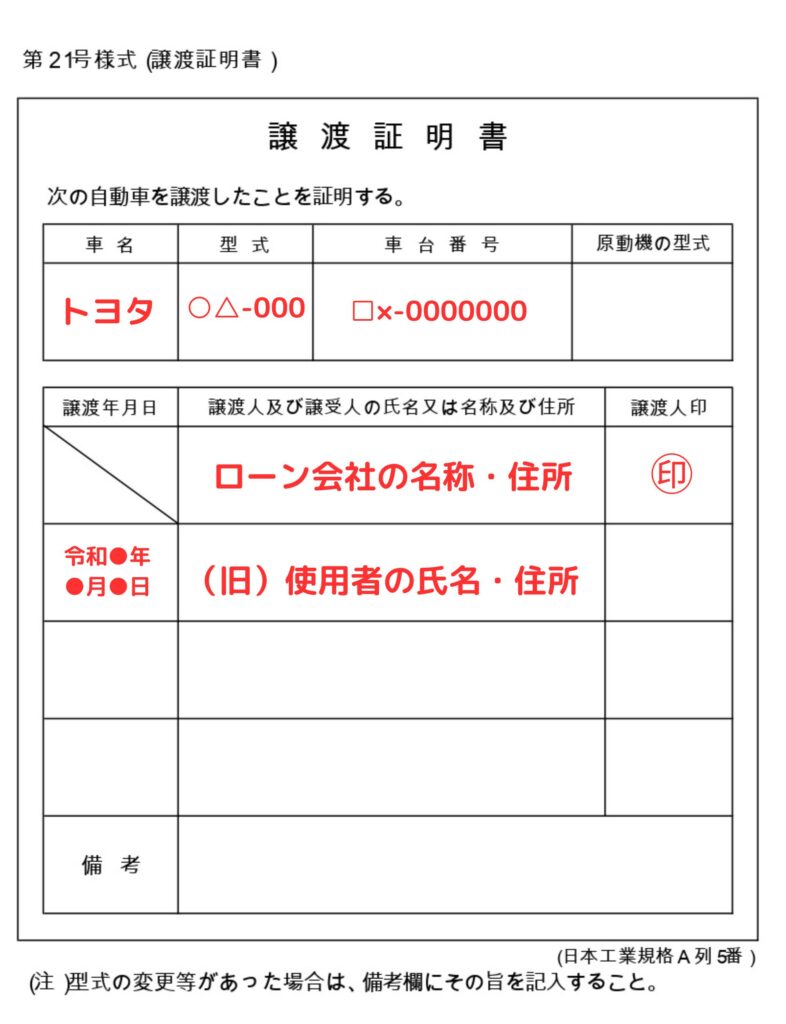

□ 譲渡証明書:ローン会社が所有権を解除し、使用者に所有権を譲渡したことを証明する書類

□ ローン会社の印鑑登録証明書

(軽自動車の場合)

□ 軽自動車所有者承諾書

名義変更(移転登録)の手続きを行う

ローン会社から書類を受け取った後は、譲渡の日から15日以内に、普通乗用車の場合は最寄りの運輸支局等で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で名義変更の手続きを行います。

新所有者が名義変更の手続きを行う場合は「車のローンがない場合」と同じく、手続きを行う前に、旧所有者から以下の書類等を受け取っておく必要があります。

【旧所有者から受け取っておく書類等】

(普通自動車の場合)

□ 車の鍵

□ 旧所有者の印鑑登録証明書(発行後、3か月以内のもの)

□ 旧所有者からの委任状(実印の押印があるもの)

□ 住民票 ※旧所有者の氏名・住所に変更がある場合

□ 車検証

(軽自動車の場合)

□ 車の鍵

□ 申請依頼書

□ 車検証

旧所有者から書類等を受け取ったら、ローン会社から送られてきた書類、新所有者が準備しておく書類等をあわせて運輸支局、あるいは軽自動車検査協会にもっていき名義変更の手続きを行います。

【手続きに行く前の最終チェックリスト】

(普通自動車の場合)

□ 車の鍵

□ 旧所有者の印鑑登録証明書(発行後、3か月以内のもの)

□ 旧所有者からの委任状(実印の押印があるもの)

□ 住民票 ※旧所有者の氏名・住所に変更がある場合

□ 車検証

□ 譲渡証明書

□ ローン会社の印鑑登録証明書

□ 新所有者の印鑑登録証明書(発行後、3か月以内のもの)

□ 新所有者の住民票(発行後、3か月以内のもの)

□ 自動車保管場所証明書(車庫証明書)

□ ナンバープレート前後2枚 ※引っ越しで管轄地域が変わる場合

(軽自動車の場合)

□ 車の鍵

□ 申請依頼書

□ 車検証

□ 軽自動車所有者承諾書

□ 新所有者の住民票(発行後、3か月以内のもの)

□ ナンバープレート前後2枚 ※※引っ越しで管轄地域が変わる場合

自動車保険の見直しも

車の名義変更のほかに必要なのが自動車保険の見直しです。今の自動車保険をそのまま継続するにしても、保険の契約者など見直さなければいけない箇所がある場合がほとんどです。離婚後の生活状況にあった保険に見直すことで、保険料の節約にもつながります。離婚後も今の車に乗り続ける場合には、自動車保険の見直しも検討してみましょう。

まとめ

今回のまとめです。

- 車が共有財産の場合は財産分与の対象となる

- 車のローンがある場合でも財産分与の対象にできる

- 車を財産分与する前は「車の名義」、「査定額」、「ローンの名義・残高」をチェックしておく

- 車を財産分与する方法は2つ

- ローンがある場合は離婚前に完済できないか検討を

- 名義変更が必要な場合は手続きを忘れずに済ませる

- 今の車に乗り続ける場合は自動車保険の見直しも必要